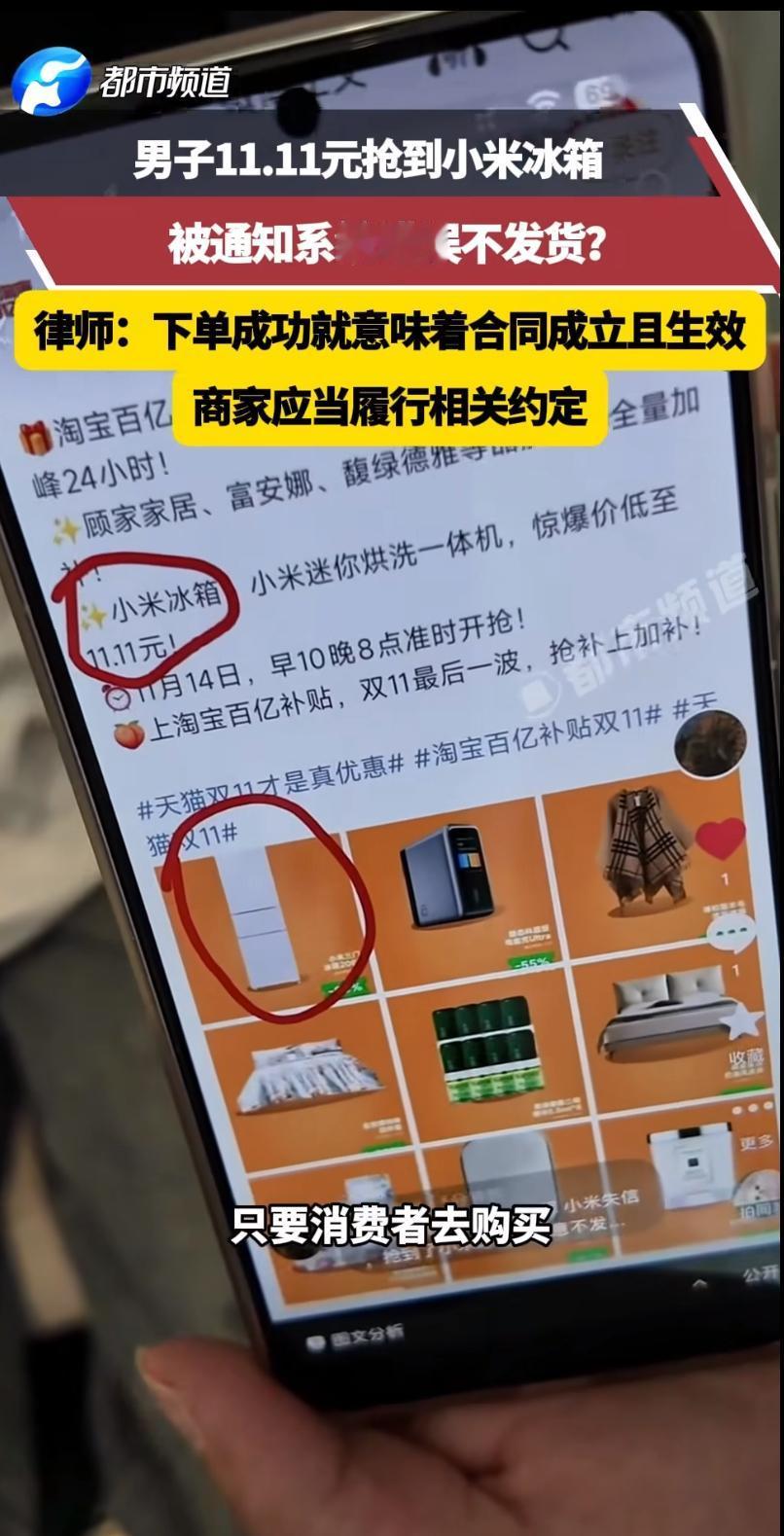

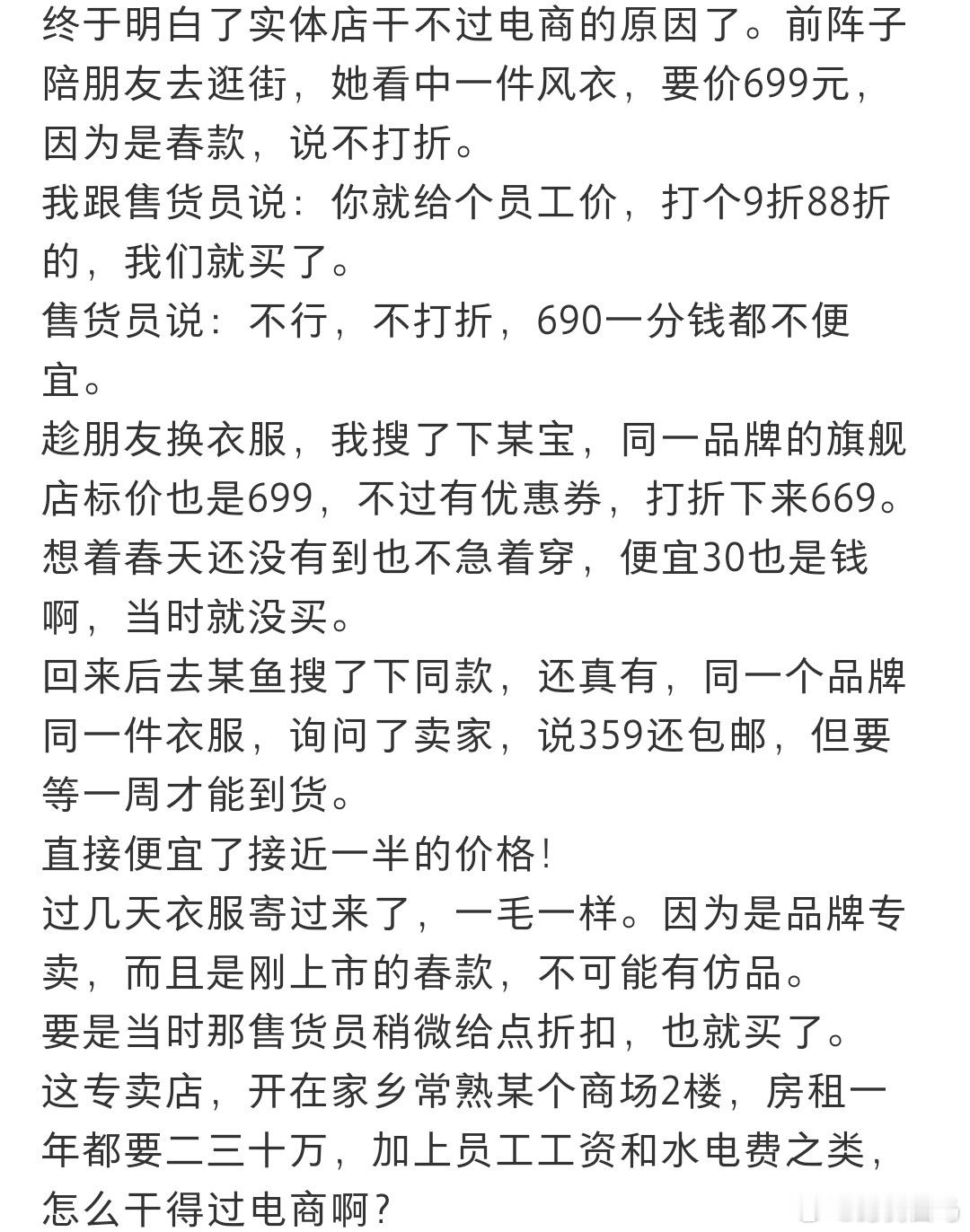

河南的张先生怎么也没想到,自己蹲守三天、特意关掉WiFi用4G流量抢到的11.11元小米冰箱,最后竟变成一场维权拉锯战。支付成功那一刻,他兴奋地截图分享给家人,满心期待冰箱送达;可三天后,一条“系统配置错误”的短信直接取消订单,客服轻飘飘一句“补偿30元红包”就想打发他。张先生不服:“我按规则抢到的冰箱,凭什么说没就没?” 这起看似“11元的小事”,实则戳中了电商促销的痛点。双十一期间,商家用“地板价”秒杀吸引流量,消费者熬夜蹲点、拼网速,为的就是那份“捡漏”的惊喜。可当订单支付成功,商家却以“系统错误”为由拒发,把消费者的热情当儿戏。更讽刺的是,平台规则白纸黑字写着“下单即合同成立”,法律也明确商家需履约,可现实中,商家宁愿接受平台处罚,也不愿兑现承诺。 这场纠纷背后,是商家、平台与消费者之间的信任裂痕。对商家而言,11元卖冰箱确实亏本,可促销规则本就是自己定的。系统配置错误不是消费者的错,更不能成为毁约的借口。有网友直言:“玩不起就别搞秒杀!” 当商家把低价秒杀当作引流工具,事后又用“技术故障”搪塞,不仅伤害了消费者信任,更透支了品牌口碑。对平台来说,和稀泥的态度更让人寒心。明明有权处罚违约商家,却以“成交价过低”为由纵容毁约,甚至建议消费者“接受补偿别较真”。这种偏袒商家的做法,无异于在消费者伤口上撒盐,让平台规则沦为一纸空文。 更值得深思的是,类似事件并非孤例。从9.9元烤箱到1元手机,低价秒杀后商家跑路的案例屡见不鲜。部分商家算准了消费者维权成本高,宁愿赔违约金也不发货;而平台监管缺位,让“低价引流—事后毁约”的套路愈演愈烈。长此以往,消费者对电商促销的信任将荡然无存,最终伤害的是整个行业的健康发展。 张先生的坚持,不只是为了那台冰箱,更是为了讨个说法。他拒绝30元补偿,要求商家履约,这份较真值得点赞。有网友支持他:“契约精神不是儿戏,商家犯错不能让消费者买单!” 也有网友呼吁:“平台该完善规则,对恶意毁约的商家重罚!” 的确,当商家把促销当作“文字游戏”,当平台对违约行为视而不见,消费者的权益只能靠自己捍卫。 这件事也给我们提了个醒:参与秒杀时,务必保存订单截图、客服记录等证据。若遭遇类似情况,先向平台投诉,再通过12315或消协维权,必要时拿起法律武器。虽然单笔金额小,但维护的不仅是个人权益,更是电商环境的公平公正。 评论区想问问大家:你遇到过秒杀成功却被商家“截胡”的经历吗?对这种“低价引流—事后毁约”的套路,你怎么看?是该宽容理解商家失误,还是该坚决维权到底?说出你的故事和观点,或许能推动平台和商家重视消费者的呼声,让每一次秒杀都真正成为“诚信之约”。毕竟,消费者的信任经不起消耗,而商家的口碑,永远建立在兑现承诺的基础上。 (案例来源:都市报道)