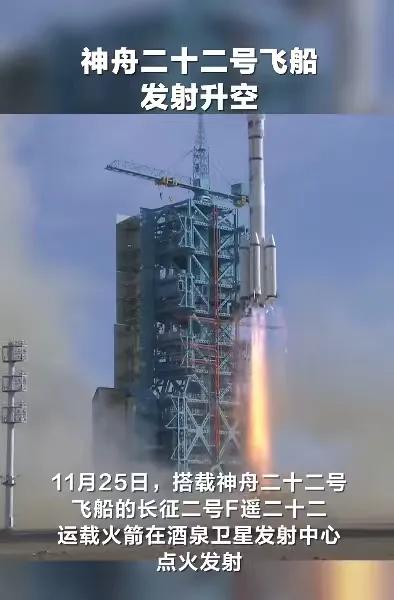

最让美西方震惊的不是我们飞船多,而是我们的神舟二十二号飞船居然以无人状态启程,满载物资奔赴空间站 神舟二十二号升空那一刻,整个太空仿佛都安静了几秒。没有航天员挥手告别,也没有航天服里的呼吸声,留给世界的是一艘空荡荡却装得满满当当的飞船,直奔天宫空间站。 这不是一次普通的发射,而是一场沉默中的技术秀。飞船装了食物、药品、备件一应俱全,像是一次精准到分秒的“太空快递”。 西方媒体一开始也只是例行报道,直到细节浮出水面,才意识到这次发射的不同寻常。 飞船升空时座椅上空无一人,但每个坐垫都绑上了打包好的物资,这种方式看起来简单,却解决了飞行中质心不稳的问题。 西方同行看了直摇头,难以理解中国怎么能用“人座”装货还飞得这么稳。相比之下,美国的货运飞船虽然专业,但灵活性远不如神舟能“人货兼用”。 在任务效率上,中国这次只用了16天筹备,飞船从准备到点火,完成了一次堪称教科书式的应急发射。 西方的航天任务一般都需要几个月的筹划周期,就算临时任务,也不是说走就走。而中国的“发一备一”模式,等于给每次飞行都安排了一个备胎。 只要空间站有需要,下一艘飞船随时待命。这不是临时起意,而是系统设计上的先手棋。前段时间的神舟二十号任务中,技术团队就遇到过被撞击的问题,得益于备份机制,才避免了可能的返航危机。 如今这一套流程更成熟,16天就能完成从准备到发射,效率比欧洲航天局快了将近三倍。 飞船变灵活了,系统更高效了,技术升级自然也要跟得上。这次神舟二十二号是新一批改进型的首发,它的升级不光是硬件提升,更重要的是贴近人的需求。 从发射方式到任务模式,再到飞船本身的设计,中国的这次“无人快递”显然不是临时起意。它的背后,是一整套系统性的思路在支撑。 从技术角度来看,这是一次对传统航天逻辑的挑战;从战略角度来看,这是一种全新的思维方式的实践。 神舟系列飞船本来是为载人设计的,现在却能轻松切换成货运角色,像变形金刚一样,说变就变,体现的是中国航天在“适配能力”上的优势。 西方长期以来强调任务专用性,载人任务就是载人,货运任务就用货运飞船。看起来专业,实则固化。一旦遇到突发情况,往往难以及时响应。 而中国的方式更像是“快反部队”,任务一来,随时出发,这种应变机制让中国在面对太空突发事件时拥有更大的主动权。 回看过去几十年,太空探索曾是冷战对抗的延伸,美国和苏联比的是谁能先上月球、谁能先建空间站。 而现在,太空比拼的重心悄悄改变了。谁的系统更灵活、反应更快、服务更周到,谁就能在下一阶段占得先机。 神舟二十二号的这次任务,正是这种新范式的缩影。从“飞得高”到“飞得巧”,中国的思路已然走在前头。 从神舟一号到现在,中国载人航天一步一个脚印,逐步构建起了一个稳定、可控、高效的太空运营体系。而神舟二十二号则标志着这个体系进入了新的阶段。 它不再只是展示飞行能力,而是开始输出一种方法论,一种模式思维。无人飞行不再是权宜之计,而是一种可复制、可扩展的战略工具。 当西方国家还在为下一次载人任务开会讨论时,中国已经把货送到了空间站门口。这种节奏上的差异,才是真正让对手感到不安的地方。 技术可以追赶,但思维方式的转变并不容易。尤其在各国航天预算普遍紧张的今天,中国这种高性价比、高反应力的模式无疑更具吸引力。 更值得注意的是,这种能力不仅用于补给和维护,更为未来的深空探索打下基础。 过去,太空是权力的象征,谁能上去就是强国。现在,太空更像是产业链的一部分,谁能高效运营,谁就能掌握未来话语权。 从这个角度看,中国的“无人飞船送货”不仅是一次技术突破,更是一种运营方式的升级。它让太空探索从“项目”变成了“常态”,让航天不再遥不可及,而是变得像高铁、像快递一样可控、可预测。 国际社会对神舟二十二号的关注,不是因为它飞得多高,而是因为它做的事情太“接地气”。这艘飞船没有载人,却承载了一个国家对太空未来的深刻思考。 西方媒体也开始重新评估中国在太空领域的“玩法”。不是因为中国投入更多,而是因为中国用有限资源做出了更高效率的成果。 在全球太空竞争进入下半场的今天,中国不再是那个追赶者,而是开始提供“新规则”的制定模板。而神舟二十二号,正是这场变局里最沉默却最有分量的一次敲门声。