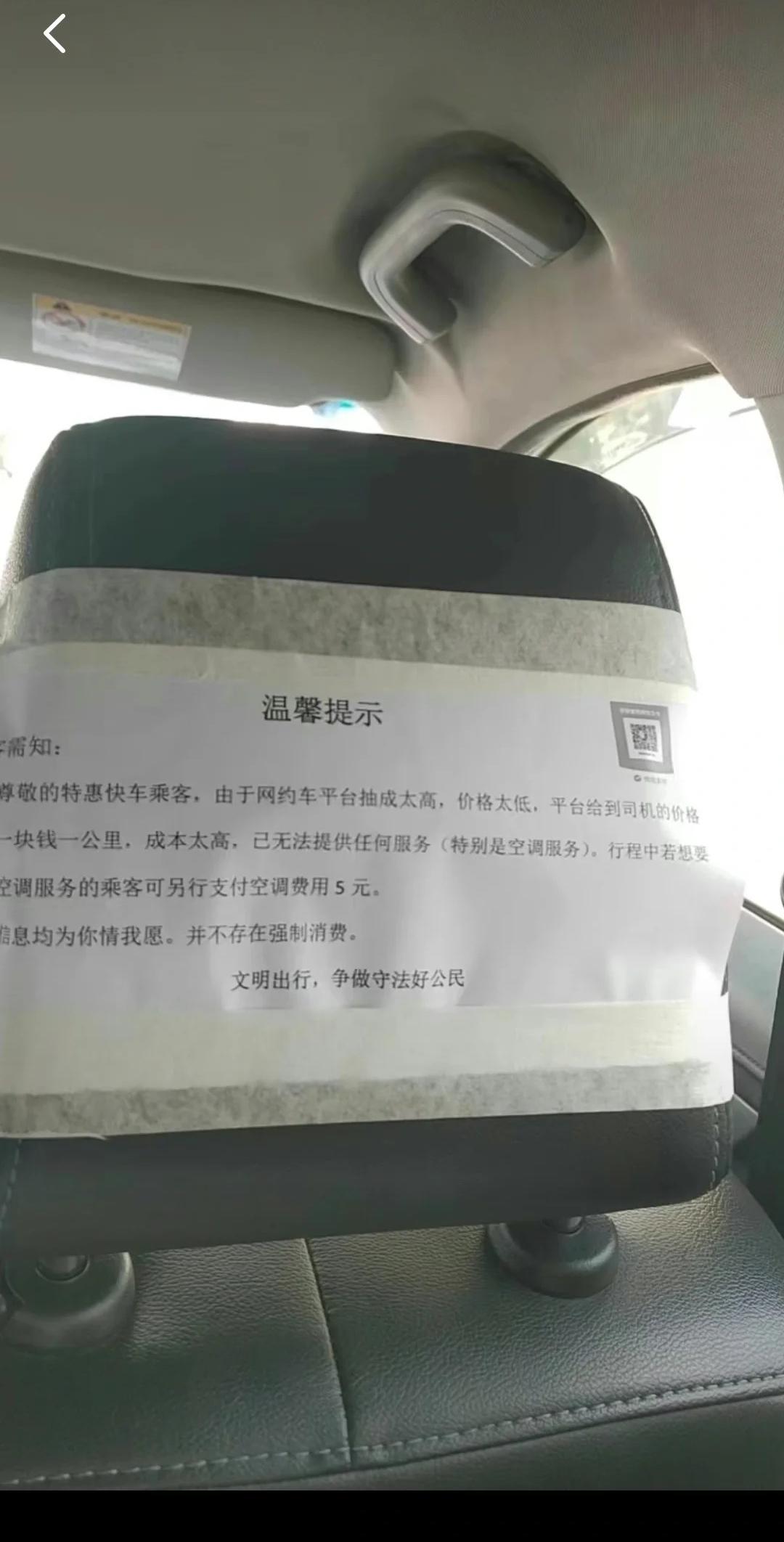

为什么大家现在宁愿等网约车,也不坐出租车?很简单,因为现在的出租车,已经彻底活成了自己当年最瞧不起的样子,价格不透明、服务看运气、体验像开盲盒。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 晚上十点多从国贸到通州,上车前司机含糊说四五十块,下车时计价器显示八十七元,乘客质疑,司机拿出夜间附加费、等候费的规定,那些印在角落的小字根本看不清,而网约车显示一口价五十六元,堵半小时也不加钱,心里有底。 海口有人试过,同一条路出租车打表三十一元,网约车含优惠才十三块多,这种价格落差让人没法接受,谁愿意当冤大头?更关键的是,出租车的计费规则太复杂,夜间费、等候费、远程费,各种名目看得人眼花,到底该付多少钱完全没谱。 网约车下单时就能看到预估价格,包含里程费和时长费,路上堵车最终费用也差不了多少,这种确定性让人踏实,不用担心下车时被数字吓一跳,平台还经常发优惠券,算下来比出租车便宜不少,乘客自然知道该选谁。 在路边招手拦车,最尴尬的就是出租车明明亮着空车灯,却直接开过去不停,就算停下来,司机第一句话是问去哪里,听完目的地立刻变脸,路程近了说不顺路,去远了嫌麻烦,偏远地方直接拒载,理由永远是要交班、要保养。 上海陆家嘴这个问题治理了四年都没解决,外国游客在路边等半个多小时,没一辆出租车愿意打表接单,高峰期、节假日情况更严重,乘客站在寒风里被连晃三四辆车,最后只能换别的出行方式。 网约车只要下单成功,司机就会按约定时间过来接,不会因为目的地远近就拒载,深夜出行也能提前预约,不用担心没人接单,平台有评价体系,司机服务不好会被处罚,所以大多数司机都会认真对待每一单,不敢随便敷衍乘客。 坐出租车就像开盲盒,永远不知道会遇到什么,有的车座位上有垃圾,脚垫全是泥,还带着一股说不清的异味,有的司机开车特别猛,急加速急刹车,让人心惊肉跳,还有的司机一边开车一边抽烟打电话,完全不顾及乘客感受。 夏天空调不凉,冬天没暖气,车跑了几十万公里座套从没换过,上面的污渍都发亮了,安全带卡扣是坏的,插进去根本卡不住,跟司机说他还满不在乎,表示开慢点就行,这种车况和服务态度,让人坐都不想坐。 网约车就规范多了,下单时能看到司机评分和评价,还能选车型,大多数网约车车内干净整洁,司机开车平稳,上车会问空调温度是否合适,下车提醒带好物品,遇到服务不好的司机,在平台投诉很快就有反馈。 出租车遇到问题很难维权,司机拒载、宰客、绕路多收费,乘客没有凭证,就算投诉也因为取证难得不到处理,上海执法人员说,出租车挑客拒载行为分散,不容易取证,往往因为证据不足没法处罚,车内那张投诉电话贴纸,更多是个摆设。 网约车每笔订单都有详细记录,包括行驶路线、里程、时长、费用明细,司机绕路多收费或服务不好,乘客可以直接在平台投诉,系统会根据订单记录处理,维权很方便,还能分享行程,深夜独自出行时把链接发给家人,他们能实时看到车辆位置,这种被看见的感觉让人安心。 北京出租车司机张建国算过账,租车牌一年一万四,每月交公司份子钱近六千,再加油费,每天跑十二小时才够本,这种压力下,有些司机只能靠挑活、绕路补收入,慢慢变成了当年自己瞧不起的样子。 网约车司机用私家车注册,每单给平台分成就行,运营成本几乎为零,平台还常发优惠券,价格优势明显,这种成本差异直接体现在服务上,出租车司机为了回本不得不精打细算,网约车司机则靠服务和单量赚钱,心态完全不同。 不过改变正在发生,杭州的出租车换上了新型计价器,预估价和实际费用并排显示,乘客下车前能清楚算账,深圳推行一车一码评价体系,扫二维码就能评价服务,春运期间五名拒载司机因差评被停业学习。 全国已有十五个城市试点巡网融合,张建国的车上也装了接单软件,现在每天三十多单里一半多来自线上,他说以前是在路边等运气,现在是靠服务等订单,有些出租车顶灯上多了线上接单的标识,司机不再只靠吆喝揽客,而是盯着中控屏的订单提示。 三十六个核心城市的数据显示,网约车渗透率已达百分之六十三,每三个打车人中就有两个选线上叫车,这组数字背后,是乘客对确定性的选择,他们选的不是网约车还是出租车,而是价格透明的安心、服务可控的踏实、安全可感的放心。