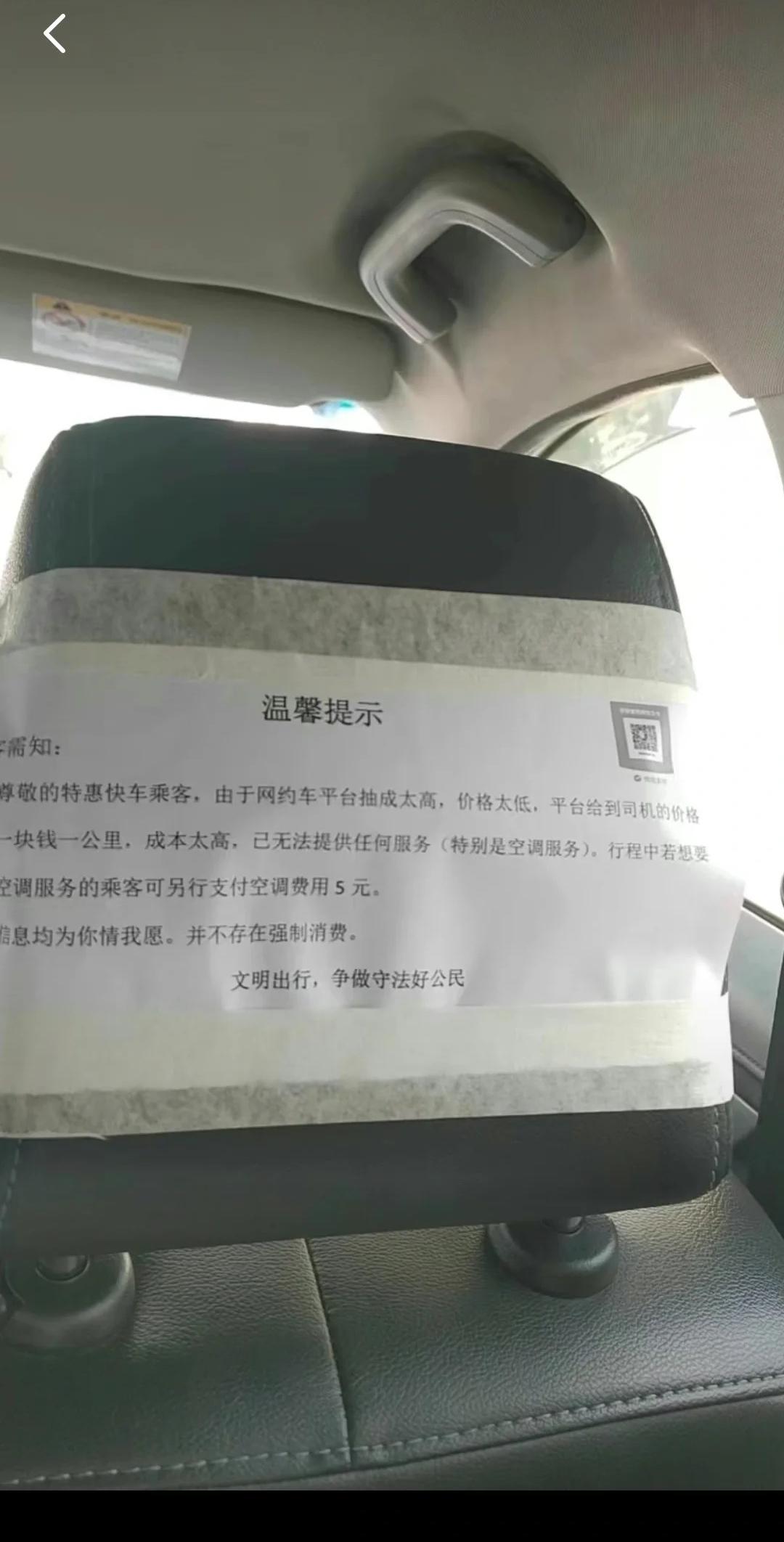

为什么大家现在宁愿等网约车,也不坐出租车?很简单,因为现在的出租车,已经彻底活成了自己当年最瞧不起的样子,价格不透明、服务看运气、体验像开盲盒。 他们曾是路边最抢眼的一道风景线,只要一抬手,黄的、绿的、蓝的,立马打着双闪冲过来,可如今,就算出租车停在你面前,很多人也懒得伸手了,宁愿站在路边等十分钟网约车。 过去坐出租车,像玩盲盒,你永远不知道开门后遇到的是老司机,还是“情绪管理大师”,车干净不干净?司机愿不愿意走短途?价钱是不是被绕了道?全靠命。 而网约车改写了这一切,打开App,车型、司机评分、预计费用一目了然,你甚至能选服务类型、支付方式,连车内有没有空气清新剂都能提前知道。 这种“我掌控一切”的体验,让乘客彻底告别了“看脸色坐车”的年代。 而且,这种透明不仅让乘客安心,也倒逼司机规范服务,网约车平台有一整套评价体系,乘客打分直接影响司机接单量和收入,不是“投诉无门”,而是“差评当头棒喝”。 相比之下,传统出租车行业的监管机制还停留在“打12345”的年代,效率低、反馈慢、处理结果也常常“不了了之”。 这就像一个是你能随时退货的网购平台,另一个是只能碰运气的地摊儿,你说你选哪个? 出租车司机也不是不想提供好服务,是现实让他们喘不过气。 在上海,一个出租车司机每月要交7600元“份子钱”,这还不包括每天的充电费、餐费、停车费,算下来,得跑十几个小时才能勉强赚钱,你说他会愿意接短途活儿吗?会有好脾气吗? 这不是个别现象,是整个传统出租车行业的痛点,高压运作、低效收益,司机自然容易疲惫、烦躁,服务质量也就跟着打折。 反观网约车,虽然平台也抽成,但司机可以自由上下线,接单更灵活,时间更自控,你想多挣就多跑,想休息就休息,不需要每天为“交份子钱”而被迫上路。 现实已经证明,经济结构直接关系到司机的服务态度,而当一个行业的制度成了拖累,服务自然也就成了牺牲品。 传统出租车并非一成不变,他们也在努力追赶。 比如汕头推行的“巡网融合”,让出租车也能通过平台接单,武汉的“萝卜快跑”无人驾驶出租车也上线试运行,这些尝试说明出租车行业并非没有转型意愿,只是转型路径复杂、进度缓慢。 问题是,乘客等不起。现在的用户早就习惯了“叫一辆车比叫一杯奶茶还方便”的出行节奏,一旦体验形成,就很难回头。 而出租车的转型,往往涉及到体制改革、政策调整、利益博弈,不是一个App上线就能解决的事,网约车飞奔在快车道,出租车还在打转盘,差距就这样越拉越大。 但话说回来,出租车也不是完全被淘汰的“旧物种”。 在一些网络信号不稳定的地方,出租车还是最稳妥的选择,还有很多老年人,不会用智能手机、不习惯扫码支付,他们更信任路边招手即停的传统方式。 这部分人群、这类场景,是出租车目前的“最后阵地”,也是未来城市交通布局中不能忽视的一环。 问题不在于出租车是否还有价值,而在于能不能找到适合自己的新角色。不是拼命模仿网约车,而是整合自身优势,融入更大的城市交通生态里。 全球城市的出行方式都在改写规则,东京、伦敦、纽约都在推进网约车合法化与监管并行,传统出租车也在试图数字化转型,没有哪个城市能阻止这场趋势,只能决定自己怎么加入游戏。 而对于乘客来说,选择谁,不是情怀问题,而是体验问题。 服务好,价格合理,体验稳定,就是最好的广告,无论你是烧油的出租车,还是电驱的网约车,最终拼的不是谁资历老,而是谁让人坐得舒服。 所以,出租车要想“翻身”,不是靠情怀牌,也不是靠压制网约车,而是靠真正的服务升级和制度重构,否则,哪怕站在马路边,你的灯亮着,也没人抬头看你一眼。 网约车不是终点,传统出租车也不是“落伍者”,真正的转型,是在对手的冲击下,找到自己的新价值。 当年出租车看不起“网约车司机”,如今轮到自己被年轻人“看都不看”,时代的讽刺,往往来得悄无声息又毫不客气。 出租车想守住的不该是招手即停的光环,而应该是城市出行中那份被信任的选择权。 未来出行的主场,不属于谁一家,而属于谁能真正解决问题,服务透明、体验友好、机制合理,才是竞争的底牌。 在这个“谁都能开车,谁都能打车”的时代,谁服务得更像样,谁才配赢得下一程。