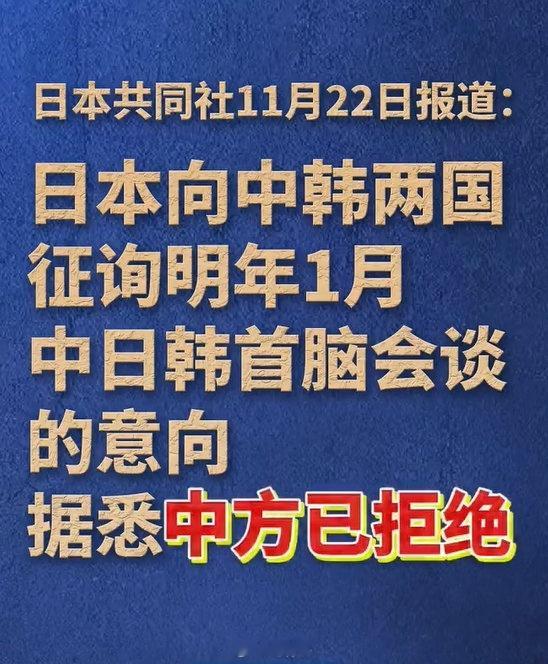

从外交逻辑看,中方此举是对日本违背中日四个政治文件行为的正当反制。从国际关系理论与外交实践的角度审视,此举可被解读为中方针对日本政府近期在多边及双边场合中,持续偏离“中日四个政治文件”核心精神的行为所作出的制度化反应。此类文件构成两国关系的政治与法律基础,日方在关键议题上的政策转向,必然引致中方在外交调度与高层互动层面作出相应调整,这符合主权国家在外交互动中的对等原则与成本约束逻辑。进一步从区域战略信号传递的视角分析,日方主动征询中方首脑会谈的行为本身,个人认为,有蕴含试探中方战略动向的意图。根据国际关系理论中的“信号-回应”模型,若中方接受会谈安排,将被区域行为体解读为中方倾向于维持现状、追求战略稳定;而中方拒绝,则可能被部分观察者视为中方在特定时间窗口内存在其他更为优先的战略议程,或对当前区域安全态势持审慎乃至保留态度。值得关注的是,日方一贯以“礼仪之邦”自我标榜,就是既要面子也要里子,以及注重形式规范与外交仪轨。然而近期日方在东海、台海等议题上的言行,已实质性地损害了双边互信基础,导致两国关系陷入某种“高张力低沟通”的僵持状态。从社会学意义上的“互动仪式链”理论来看,当两个行为体之间的象征性互动陷入停滞或高度对立时,高层外交的推进便面临显著的正当性赤字与议程障碍,也就是说,在两个人闹僵状态下,日方一般是不会连起码的面子里子于不顾而主动征询中方的。尤其具有关注分析价值的是,该会谈所设定的时间节点——明年一月。该时段在地缘政治周期中具有特殊敏感性,既涉及东亚地区内部的政治议程更迭,也与若干未公开但持续演进的安全动态密切相关。在战略不确定性升高的背景下,高层外交的拒绝,可被视为国家行为体对外释放战略意图的重要非言语信号。限于学术讨论的边界与专业伦理,更考虑到当前特殊敏感期,关于这一时间节点的具体战略含义以及具体行动指向,恕我在此不便明说,持续关注我的老铁们或许已经从过往文章中窥见端倪。总体而言,中方此次外交调度不仅反映了其对双边关系现状的评估,更体现出在全球秩序转型与区域架构重组背景下,中国作为主要战略行为体,正通过精细化、时序化的外交手段,实施其整体性的区域战略布局。此举既是对日方政策转向的制度性回应,也是中方在全球-区域-双边三层互动中维持战略自主性与行为可预期性的重要表现。🎈近期精彩回顾: ✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔✔ ???