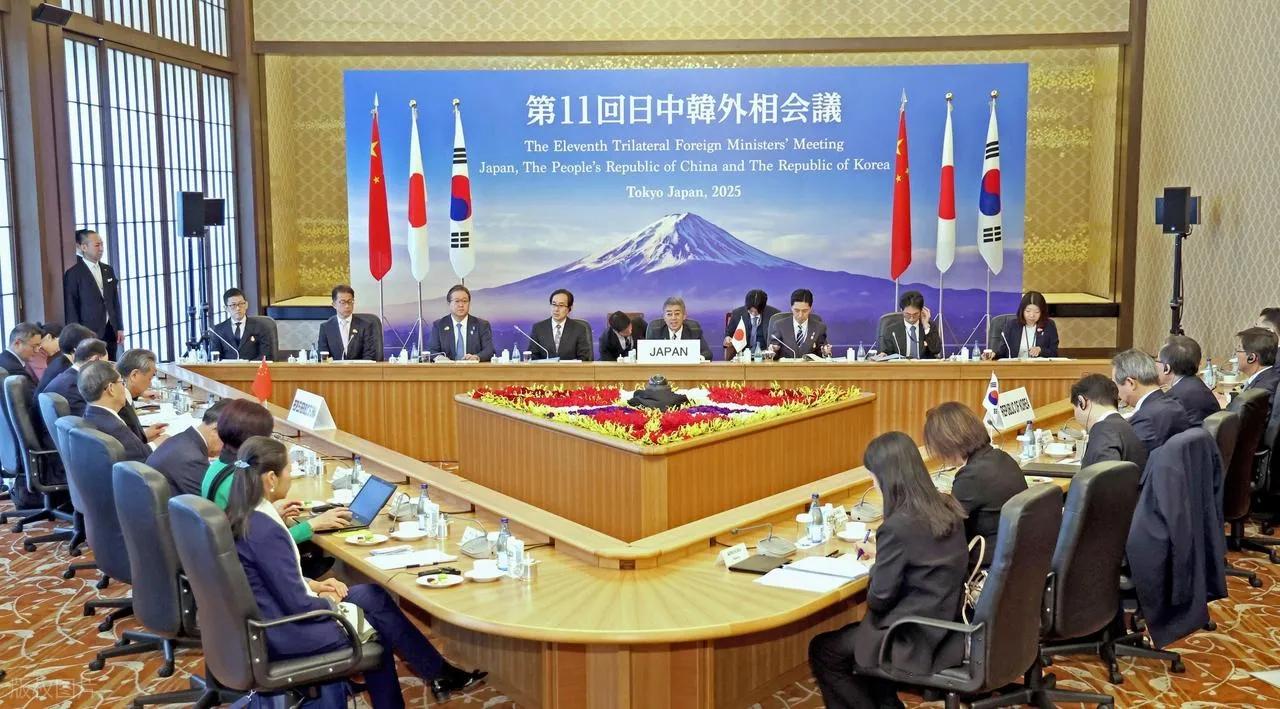

刚刚又给日本当头一棒!日本共同社报道,中方已经正式通知2026年主办方日本,拒绝出席明年1月在日本召开的中日韩首脑会议,理由是条件不具备。 而一切的导火索,是日本领导人在台湾问题上的玩火。2025年下半年,日方高层多次公开将台海局势与所谓"地区安全"绑定,甚至抛出"台湾有事即日本有事"的危险论调。 这种明目张胆的涉台言论,直接踩中了中国的红线——台湾问题是中美关系的政治基础,更是中日关系不可跨越的底线。 从历史经纬看,战后《开罗宣言》《波茨坦公告》明确规定台湾是中国领土,日本作为战败国,对台湾地位从无发言权。 如今日方一边享受着中日贸易每年3000亿美元的红利,一边在台海问题上扮演域外势力的马前卒,这种背信弃义的行为,彻底动摇了三方合作的政治基础。 更深层的矛盾,藏在日本对历史问题的认知错位里。从2001年小泉纯一郎参拜靖国神社导致中日韩峰会首次停办,到2020年菅义伟因战时劳工问题拒赴韩国,历史问题始终是三国关系的定时炸弹。 2025年的情况更复杂:日方不仅在历史教科书问题上继续美化侵略,还试图将台海问题与"维护战后秩序"挂钩,这种颠倒黑白的逻辑,让中韩两国同时感到不安。 要知道,中日韩合作的根基,是对二战历史的共同反思——韩国民众至今记得日军强征劳工的血泪,中国更不会忘记"七七事变"的枪声。 当日本一边否认历史责任,一边插手中国内政,三方峰会的对话平台自然失去了存在的意义。 经济账背后的政治考量,同样不容忽视。2025年的数据显示,中日韩三国GDP占全球24%,产业链深度交织,但这并未阻止日方在安全领域的投机。 比如,日本借"芯片联盟"之名配合美国对华技术封锁,同时在东海、南海问题上小动作不断。 这种"经济上靠中国,安全上绑美国"的两面派做法,让中国看清:所谓的三方合作,正在被日方工具化为地缘博弈的筹码。 更现实的是,当日本水产品因核污水排海在中国市场遇冷,当24场中日交流活动被迫取消,当福冈县与江苏省的友好省县项目停摆,这些民间层面的寒意,早已预示着官方对话的破裂。 韩国的处境,也让中方不得不谨慎。2016年因"萨德"事件导致的峰会延期,2020年因劳工问题引发的日韩对立,都证明三国合作从来不是简单的双边关系叠加。 2025年的韩国新政府虽有意修复对华关系,但面对日本在历史问题上的顽固立场,首尔始终缺乏斡旋的底气。 这种情况下,中国若赴会,反而可能陷入"对日妥协换合作"的舆论陷阱。毕竟,2015年首尔峰会的教训历历在目:中方曾期待通过峰会推动日本正视历史,结果换来的却是安倍晋三会后继续参拜靖国神社。 最关键的,是中国外交逻辑的变化。过去二十年,中方对中日韩合作始终抱有"以经促政"的期待,即便在2013年钓鱼岛危机期间,仍试图通过部长级会议维持对话。 但2025年的拒绝参会,标志着中国不再为了"保持对话"而容忍原则问题。从文化部长会议推迟,到地方友好交流暂停,再到首脑会议取消。 这一系列反制措施释放明确信号:台湾问题、历史认知、战后秩序,是中国外交不可退让的"三条红线"。 正如外交部所言,"条件不具备"的核心,是日方未能履行"正视历史、尊重主权"的基本承诺。 站在2025年的节点回望,中日韩峰会的停摆,本质上是日本拒不承认战后国际秩序的必然结果。 当东京试图用"价值观外交"重构东亚格局,当靖国神社的幽灵仍在政坛游荡,当台海成为某些政客的投机工具,三方合作的土壤早已板结。 中国的拒绝,不是一时的意气用事,而是对国家利益的清醒守护——毕竟,在主权问题上,14亿人的感情容不得半点妥协,东亚的和平稳定,也经不起任何历史倒车的折腾。 这记"当头一棒",既是对日本的警示,也是对国际社会的宣告:中国维护核心利益的决心,坚如磐石。