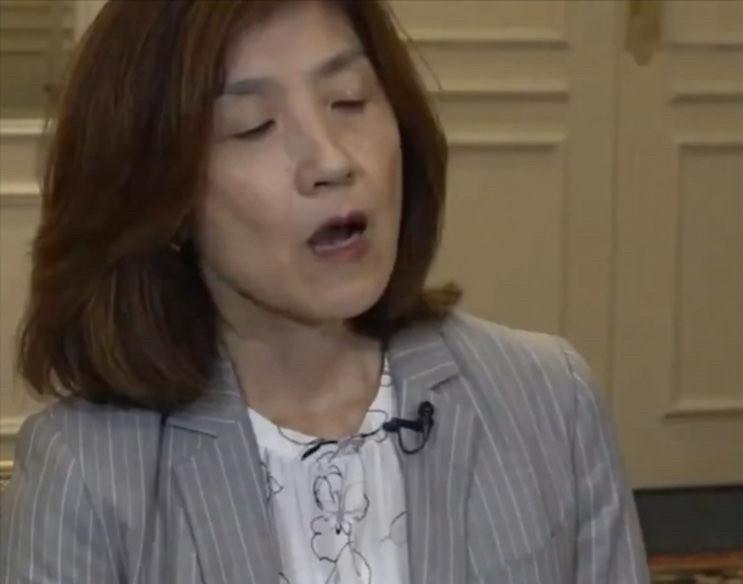

既当,又立! 日本内阁发言人小林麻记,在G20峰会表示,中国是日本最大贸易伙伴,以及汽车关键矿产供应国,也是稀土进口主要来源,日本正努力降低对该资源的依赖。 网友吐槽:中国可以成全日本,在一个月内,将其依赖性彻底清零,不知好歹的家伙,请继续努力吧! 小林麻纪的表态,可以说是把一种复杂又微妙的心态摆在了台面上。她先是大方承认,中国的地位无可替代,是日本经济的“顶梁柱”,从汽车厂的零件到高科技产业的血液,哪一样都离不开中国的供应。 这话听起来挺实在,充满了对现实的尊重。可话锋一转,她紧接着说,日本正在努力“去依赖化”。这感觉就像什么呢?就像一个天天在你家吃饭的人,一边夸你菜做得好,一边又偷偷在别处学厨艺,准备以后自己开火。这种操作,确实让人有点哭笑不得。 咱们得先明白,这种“既当又立”的背后,是日本深植于骨髓的焦虑感。这种焦虑不是凭空来的,得追溯到十几年前。2010年,那场因为钓鱼岛争端引发的“稀土风波”,想必很多人还有印象。 当时,中国一收紧稀土出口,整个日本的产业界都感到了切肤之痛,从精密仪器到电子产品,生产线差点停摆。 那次事件给日本上了一堂刻骨铭心的课,让他们意识到,把所有鸡蛋放在一个篮子里,尤其是在关键战略资源上,是多么危险的一件事。所以,小林麻纪口中的“努力降低依赖”,其实是日本国策的一种延续,是一种被现实教训过后的本能反应。 那么,日本这些年到底在怎么“努力”呢?可不是光动动嘴皮子。他们几乎是把能想到的办法都用上了。一方面,满世界找“备胎”,把目光投向了遥远的澳大利亚和非洲大陆。 比如,和澳大利亚的莱纳斯公司深度绑定,投资开发新的稀土矿;又比如,在非洲的坦桑尼亚、莫桑比克等地,投入真金白银,试图开辟新的供应线。 另一方面,他们还在搞“内部挖潜”,提出了一个叫“城市矿山”的概念。说白了,就是从废弃的电子产品里回收稀土和贵金属。 日本在这方面技术确实领先,把一座座现代化的城市,当成可以开采的矿藏来对待。这些努力,虽然过程艰难,成本高昂,但确实在一步步推进,并非完全是空话。 当然,日本这番操作,也离不开一个更大的背景,那就是全球产业链的重构。近年来,美国一直在不遗余力地推动“友岸外包”和“去风险化”,号召盟友们抱团取暖,减少对中国的供应链依赖。 日本作为美国在亚太地区最重要的盟友,其战略动向自然要与大哥保持步调一致。所以,小林麻纪在G20这样的国际场合说出这番话,既是说给中国听,更是说给美国和其他西方盟友听的,是一种政治站队的姿态,表明自己正在积极融入这个“去中国化”的圈子。 不过,理想很丰满,现实却很骨感。经济规律这东西,可不是靠政治意愿就能轻易扭转的。中国作为“世界工厂”,拥有最完整、最高效的工业体系,这种优势是短时间内无法被替代的。 日本企业在中国深耕多年,形成了盘根错节的供应链网络,想要连根拔起,谈何容易?那些所谓的“备胎”矿产,从开采、运输到加工,成本和时间都远远无法和中国相比。 这就解释了为什么日本一边喊着要“脱钩”,一边对华贸易额却屡创新高。这种身体和嘴巴的不一致,恰恰反映了他们内心的纠结和无奈。 网友那句“一个月内彻底清零”的吐槽,虽然带着点情绪化的爽快,但也道出了一个残酷的现实:经济上的相互依存,是一把双刃剑。 中国若真要切断供应,日本固然会遭受重创,但中国市场同样会失去一个重要的合作伙伴,全球产业链的稳定也会受到冲击。 这种杀敌一千自损八百的打法,在高度全球化的今天,谁都不会轻易动用。所以,这更像是一场心理战和耐力赛,双方都在试探对方的底线,也在为自己的未来寻找更多的筹码。 这场围绕着关键矿产和供应链的博弈,远比我们看到的要复杂。它不仅仅是经济问题,更是地缘政治、国家安全和未来科技主导权的较量。 日本在钢丝上跳舞,试图平衡与中国的经济关系和与美国的战略同盟关系。而中国,则手握着一张分量极重的牌,如何打出,何时打出,考验着大国的智慧。 在这场复杂的国际关系游戏中,经济上的相互依存究竟是和平的压舱石,还是随时可能被引爆的雷管?对于日本这种“既当又立”的策略,你又怎么看呢?