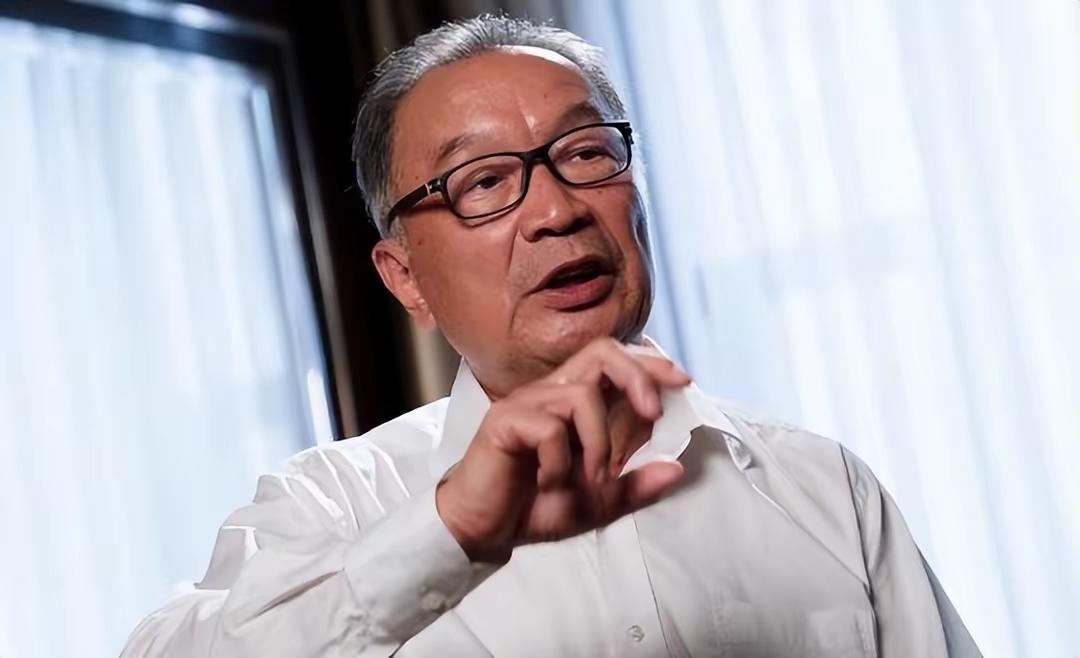

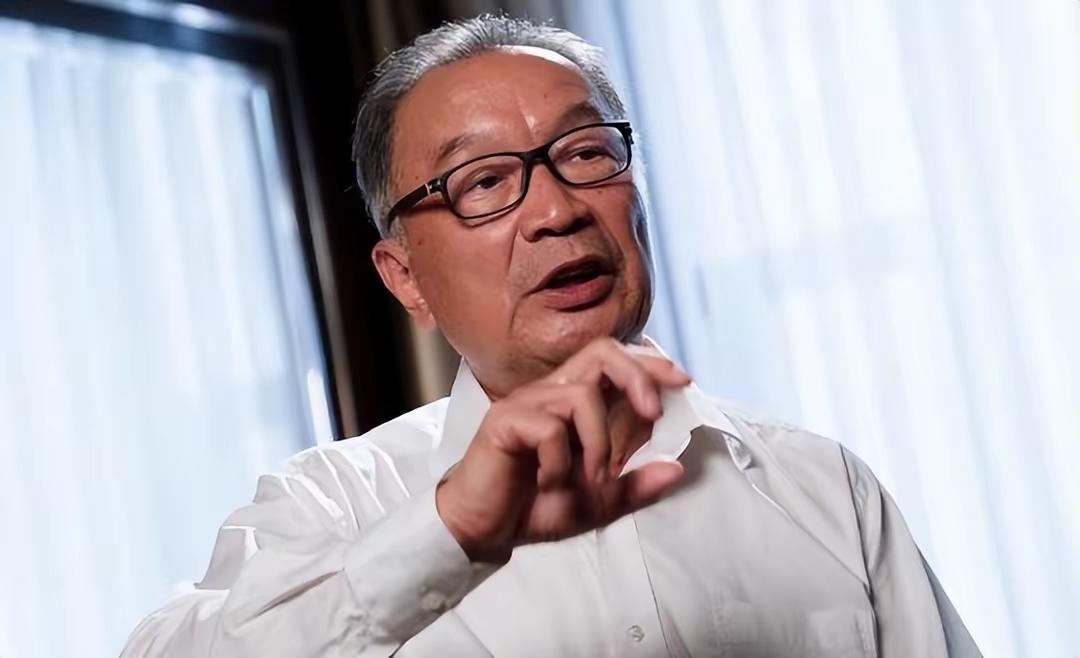

这番质问背后是四十年全球化博弈的残酷账单。当广东流水线上的工人日夜组装电子产品时,他们不知道每件商品只有不到5%的利润留在国内。江苏稀土矿的工人们更不会想到,他们开采的战略资源以废铁价格出口,经美国军工企业加工后,变成天价导弹导航系统返销国内。 本世纪最初十年见证了中国用8亿件衬衫换一架波音飞机的贸易格局。即使在加入WTO后外贸额突破1.4万亿美元,但利润分配始终呈现剪刀差。更严峻的是金融捆绑:我国外汇储备的60%长期配置美元资产,2008年金融危机导致这些资产缩水相当于全国医疗支出总额的三倍。 科技领域的隐形枷锁在2018年突然收紧。某通讯企业被处罚的12亿美元,足够培养十万名软件工程师。当硅谷用H-1B签证吸纳清华北大顶尖毕业生时,我们在人工智能领域的人才流失率一度达到42%。这种智力掠夺比资源流失更致命,它直接掏空了产业升级的根基。 但转机正在西部沙漠中生长。宁夏的光伏矩阵每年发电量可满足整个长三角的民用需求,青海的盐湖提锂技术让动力电池成本下降70%。在苏州实验室,28纳米光刻机的改进型号已经能支持新能源汽车芯片全系需求。更深刻的变化发生在贸易链路:中欧班列搭载的跨境电商货柜里,国产智能家居品牌占比从三年前的15%跃升至58%。 农业防线同样在加固。东北黑土地保护计划使大豆自给率回升至18%,西南丘陵地区的垂直农场让蔬菜供应周期延长了90天。这些变化共同构筑了内循环的底气——我国工业门类完整度已达97%,相当于美国、德国、日本三国总和。 当下最激烈的博弈发生在规则制定场。当'一带一路'沿线国家开始用本币结算油气交易,当国际标准组织采纳中国提出的5G毫米波标准,这场持续四十年的单向输血模式正在被改写。但争议也随之而来:在芯片、育种等关键领域,我们是否应该完全另起炉灶?面对某些国家持续的技术封锁,开放创新与自主研发该如何平衡?这道关乎国家发展路径的选择题,正等着每个关心未来的中国人给出自己的答案。"温铁军 温铁军