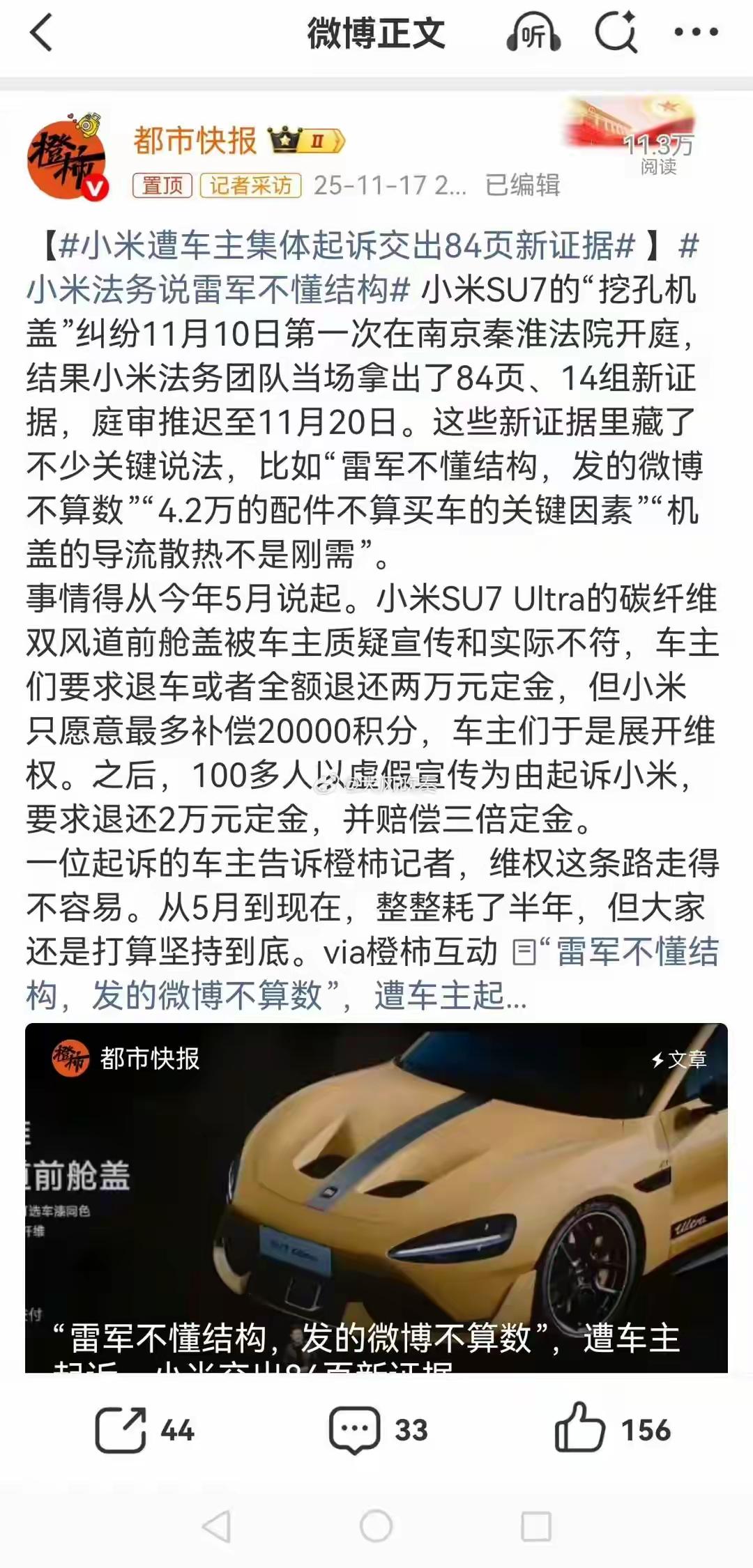

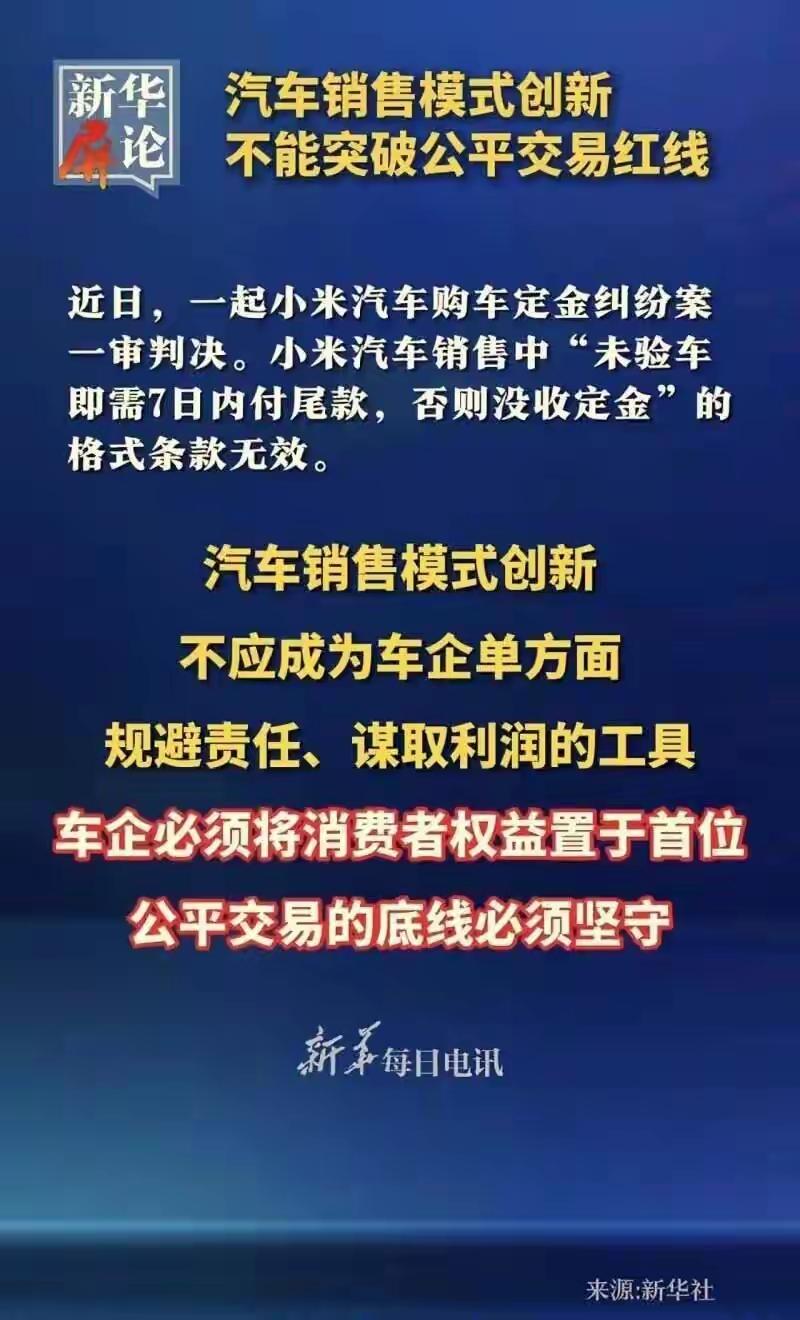

小米汽车“挖孔机盖”案再引关注 这场官司一经曝光,立即引发了网络上的热烈讨论。有人为小米辩护,认为“创始人发的微博不算数”,企业难以为个人言论承担责任;也有人质疑,既然是公司官方宣传,难道创始人的个人意见就可以成为免责的“挡箭牌”吗?这背后折射出的是一个更深层次的商业伦理和责任界限问题。 我们不禁要问:在这个信息爆炸、人人都是“自媒体”的时代,企业的品牌责任到底在哪里?一条微博、一段评论,能否代表企业的立场?更重要的是,公众的信任又该如何建立和维护?如果企业的创始人可以随意发表言论,是否意味着公司可以“撇清责任”?答案似乎并不那么简单。 从人性角度看,企业领导者的每一句话都具有一定的“权威性”。他们的言论不仅代表个人,更在无形中影响着消费者的选择。雷军的微博虽是个人表达,但作为小米的“门面”,其发言的影响力不容小觑。企业是否能借此“免责”,其实是一场责任与信任的博弈。 这起案件还折射出一个本质问题:企业在宣传中是否应对“真实性”承担更高的责任?即使是“个人”发声,也不应成为逃避责任的理由。毕竟,公众对企业的期待,不仅仅是产品的质量,更是企业的诚信与责任感。一个“误导”或“虚假宣传”的背后,可能不仅仅是法律问题,更是品牌的信任危机。 另一方面,这也引发了我们对“责任边界”的思考。企业的“底线”在哪里?创始人的个人言论是否可以成为企业的免责理由?答案似乎值得每个创业者和企业管理者深思。毕竟,责任不是一句“我只是发了个微博”就可以轻松推卸的。 这场官司,或许还没有结束,但它提醒我们:在这个信息时代,企业的每一句话都可能成为“风向标”。责任与信任,永远是企业最宝贵的资产。我们期待,法律能为公众提供一个公平的裁判,也希望企业在追求商业利益的同时,别忘了那份最基本的诚信。毕竟,真正的品牌力量,不是靠一条微博能否免责,而是靠日积月累的诚信与责任。

试运维

事情很简单啊,鉴于小米核心高管可以随意发表言论并且不负任何责任,那么他们说的任何话大家不要信就好了……

杠精去死 回复 11-24 11:58

以后雨田君发微博默认在放屁就行[滑稽笑]

深港活

法务说,雨田军原先说的话都是放屁,不做数的

车前草

本来就是为了装B消费,现在车主感觉装得过头了。

一声键来

弃帅保车

世界是个草台班子

坐看管理人员围攻实控人😁伙计!来两包瓜子[爱心]

严卫

广告法不完善,虚假宣传就该重罚。

无聊看看天

既然说公司不承担那就让雷军个人承担,这行为已经算到诈骗欺骗了,这和卖保健品骗老人有什么区别

杠精去死

雷不群牛逼

阿宽

小心因小失大[滑稽笑]