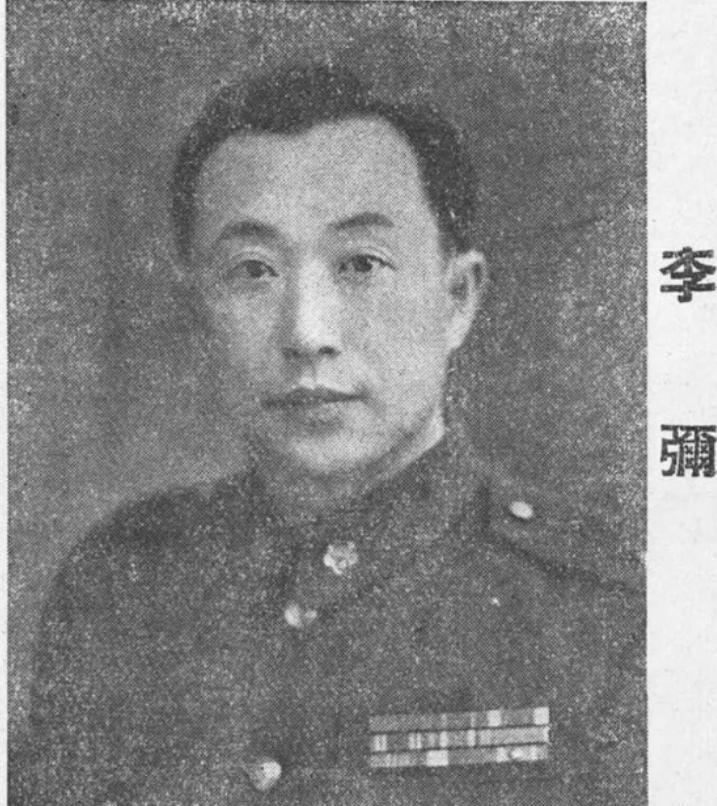

1953年,李弥被软禁了起来,于是他立马给远在金三角的师长李国辉写了一封密信,让李国辉千万一定要把军队牢牢的抓在自己的手中,绝对不要到台湾来。 主要信源:(中国远征军——抗日名将——李弥) 1953年的台湾,空气中弥漫着海风的咸湿气息。 李弥坐在书房里,手中捏着刚刚收到的调令,眉头紧锁。 这份来自蒋介石的紧急召见通知,打破了他原本平静的生活。 就在李弥准备动身前往台北时,突然接到另一道命令: 暂时留在住所,不得随意外出。 这时他才意识到,自己实际上已经被软禁了起来。 面对这一突发状况,李弥当机立断,决定给远在金三角的部下李国辉写一封密信。 他小心地锁上书房门,取出特制的信纸,用暗语写道: "务必牢牢掌握军队,切勿来台。" 这短短十几个字,凝聚了他多年的政治智慧和处世经验。 信中暗示台湾局势复杂,嘱咐李国辉一定要保持部队的独立性,绝不能轻易离开经营多年的金三角根据地。 这封信的传递过程颇为周折。 李弥找来最信任的勤务兵,嘱咐他必须亲自交到李国辉手中。 为防万一,他还特意准备了几份假信函,让勤务兵分不同路线出发。 真信被巧妙地藏在了一把雨伞的伞骨之中,这个藏匿地点只有他和李国辉知道。 此时的李弥,内心充满矛盾与焦虑。 他带领的部队在金三角经营多年,已经站稳了脚跟。 那里的气候湿热,山林茂密,部队靠着当地的特产生意,日子过得相当滋润。 而台湾这边,虽然是他名义上的归宿,但处处受人制约,远不如在金三角自在。 更让他担忧的是,这次被软禁可能意味着蒋介石要对他的势力动手。 回想起当初退守金三角的经历,李弥不禁感慨万千。 那是在1950年初,他的部队在云南边境被打散后,被迫进入缅甸北部。 那里山高林密,道路崎岖,他们一路跋涉,终于在缅、泰、老三国交界的金三角地区找到了落脚点。 初到金三角时,部队处境艰难。 士兵们住在简陋的茅草屋里,靠采摘野果和打猎充饥。 后来,他们逐渐摸清了当地的生存之道,开始做一些特产买卖,日子才慢慢好转。 李弥发挥自己的组织才能,把散兵游勇重新整编,还吸纳了一些当地武装,使部队规模不断扩大。 经过三年经营,这支部队已经发展成为金三角地区不可忽视的武装力量。 在金三角的这些年,李弥学会了很多生存技巧。 他懂得如何与当地部落首领打交道,知道什么时候该强硬,什么时候该妥协。 部队不仅学会了当地语言,还摸清了这里的生意门道。 靠着这些积累,他们建起了相对稳固的根据地,甚至建立了一套自给自足的经济体系。 然而,好景不长。 台湾方面的调令打破了这份宁静。 李弥明白,这是蒋介石要收紧对海外部队的控制。 他虽然不情愿,但也不敢公然抗命。 于是想出了明修栈道暗度陈仓的对策:表面上服从调遣,暗地里指示心腹继续掌控金三角的部队。 这个计划看似周全,却低估了蒋介石的掌控力。 在李弥启程赴台后不久,蒋介石就采取了一系列措施,逐步接管了金三角的部队指挥权。 等李弥意识到情况不对时,已经为时过晚。 他寄出的密信虽然安全送达,但大局已定,难以挽回。 这件事让李弥深刻体会到,在政治漩涡中,个人的算计往往难以抗衡大势。 他虽然苦心经营金三角多年,但最终还是难以摆脱被架空的命运。 这也反映出当时国民党内部复杂的权力关系,以及海外部队所处的微妙境地。 这支国民党残部的命运,也是那个特殊时代的缩影。 他们在异国他乡求生,既要应对当地复杂的局势,又要服从远在台湾的指挥,处境颇为艰难。 最终,在内外部因素的综合作用下,这支曾经显赫一时的部队逐步走向解体。 李弥个人的遭遇,既有个人的因素,也体现了时代大背景下的无奈。 从手握重兵的将领到最后失去实权,其经历令人唏嘘。 这段历史不仅反映了特定时期的政治现实,也为我们思考权力、忠诚与生存等命题提供了生动的案例。 特别值得一提的是那封密信的下落。 据说李国辉收到信后,确实按照李弥的指示加强了部队控制,但终究难敌大势所趋。 这封密信后来成为了解这段历史的重要物证,见证了那个特殊时期政治斗争的残酷与复杂。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!