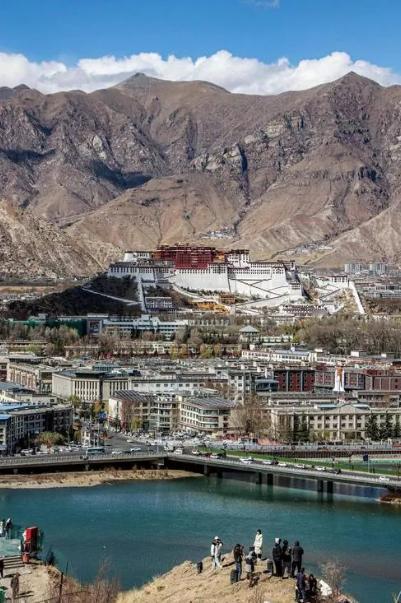

人死后如果埋入地下,肉身会发生哪些变化?很多人以为十分简单,无非就是从腐烂到化为白骨,但其实比你想象的还要惨烈,普通人根本接受不了。 刚走那会儿,还没下葬的头三天,也就是“停灵”的时候。 人咽下最后一口气,心脏不跳了,血液循环也就停了。这事儿一发生,身体这个精密仪器立马“断电”。最先失守的,往往是人最后的尊严——大脑一“关机”,括约肌就松了,肠道里没排干净的东西,很可能就这么自己出来了。所以,入殓师的第一步工作,往往是清理和堵住肛门。 接着,就是体温。活着的时候,咱们是“恒温动物”,死了,热量没了来源,身体就开始变凉。大概一个小时降个1.5度,直到跟周围环境一个温度。胖的人,因为脂肪“保温”,会凉得慢一点。 血液停了,但它还在啊。受重力影响,它们会往身体最低的地方“沉”。要是平躺着,血液就全坠到背部、屁股这些贴着床板的地方。几个小时后,皮肤底下就会透出那种暗红发紫的斑点,这就是“尸斑”。 大概三四个小时后,最诡异的来了——“尸僵”。身体会从脖子、下巴开始,变得邦邦硬,然后蔓延到胳膊、腿。到12小时左右,全身都僵住了,你想给他弯个胳膊都费劲。这不是“活过来”了,是肌肉里的三磷酸腺苷耗尽,肌凝蛋白凝固了。不过别担心,这劲儿使完了,过个一两天又会自己变软。 这就完了?不,这只是个开胃菜。 真正的“恐怖秀”,是从24小时后开始的。 咱们活着的时候,肠道里有数不清的细菌帮着消化。人一死,免疫系统下班了,这些细菌可不休息,它们开始“造反”了。它们从肠道出发,向全身进军,把人的身体当成了自助餐。 它们分解蛋白质,会产生各种气体,比如硫化氢。这时候,皮肤会开始泛出一种污绿色,通常从肚子开始。更吓人的是,这些气体越积越多,没地方排,身体就会像气球一样膨胀起来。 法医学上管这叫“巨人观”。 这可不是开玩笑的。身体会胀大到原来的两三倍,眼球被气体顶得凸出来,舌头伸出嘴外,嘴唇外翻。整个人完全“变形”了,面目全非。这时候散发出的“尸臭”,是腐胺和尸胺混合的味道,极其刺鼻,沾上洗十遍澡都去不掉。那些经验丰富的老法医,面对“巨人观”都可能当场吐出来。 这就是为什么咱们传统要停灵三天。除了防止“假死”,也是因为三天后,身体已经进入这个最骇人的阶段,必须赶紧处理了。 好,三天到了,入殓、封棺、下葬。你以为放进棺材里,埋进一米多深的地下,一切就清净了? 不,地下的“派对”才刚开始。 如果棺材密封性一般,土壤里的各种小生物,比如蚂蚁、蠼螋,甚至一些甲虫,会顺着缝隙钻进去。它们是自然界顶级的“清道夫”。 但真正的分解主力,还是我们身体内部的细菌,以及孵化出来的蛆虫。 你没听错。在那个幽闭、缺氧的棺材里,厌氧菌接管了工作。它们不需要氧气,它们会把肌肉、内脏这些软组织一点点“吃”掉,把它们分解成一滩黑乎乎的、像血水一样的液体。 这个过程,等于是一个缓慢的“溶解”。皮肤、肌肉、内脏,会一层层脱落、液化,最后只剩下最坚硬的骨骼和牙齿。 那么,从一具完整的肉身,到最后只剩下一副白骨,到底要多久? 这可没个准信儿,全看“地利”。 这跟几个因素关系特别大。 首先是温度。温度越高,细菌和虫子越活跃,腐烂得就越快。如果是在热带,又埋得比较浅,可能6到12个月,就基本只剩骨头了。 其次是环境。如果埋在特别干燥、寒冷的地方,那腐烂会非常慢。你看珠穆朗玛峰上的“绿靴子”,几十年了还保持着原样,就是因为极寒低温让细菌几乎无法工作。 再就是棺材和埋葬深度。如果棺材密封性特别好,比如像长沙马王堆的辛追夫人,深埋8米,用木炭和白膏泥层层密封,隔绝了氧气和细菌,那就能保存几千年不腐。但咱们普通人用的棺木,或多或少都会有缝隙,埋得深,氧气少,腐烂就慢;埋得浅,接触空气和虫子多,就快。 总的来说,在咱们国家大多数地方的土壤条件下,一口普通的棺材,埋在地下1米多深,大概需要几年甚至十几年的时间,软组织才能被彻底分解干净,最终“修成”一副白骨。 所以,“入土为安”这四个字,承载的是咱们生者对逝者的美好祝愿,希望他们能有个安宁的归宿。 但大自然有它自己的法则,这个“归宿”的过程,其实是轰轰烈烈的。这种看似“惨烈”的分解,恰恰是生命循环的一部分,是把我们从自然中借来的物质,再还给土壤,变成养分,去滋养新的生命。 这么一想,是不是觉得,火化那几十分钟的高温燃烧,反倒显得“痛快”和“简单”多了? 说到底,不管哪种方式,都是咱们走向终点的不同路径。咱们控制不了死后身体会变成什么样,但咱们能控制活着的时候,怎么过好每一天。珍惜当下,比啥都强。