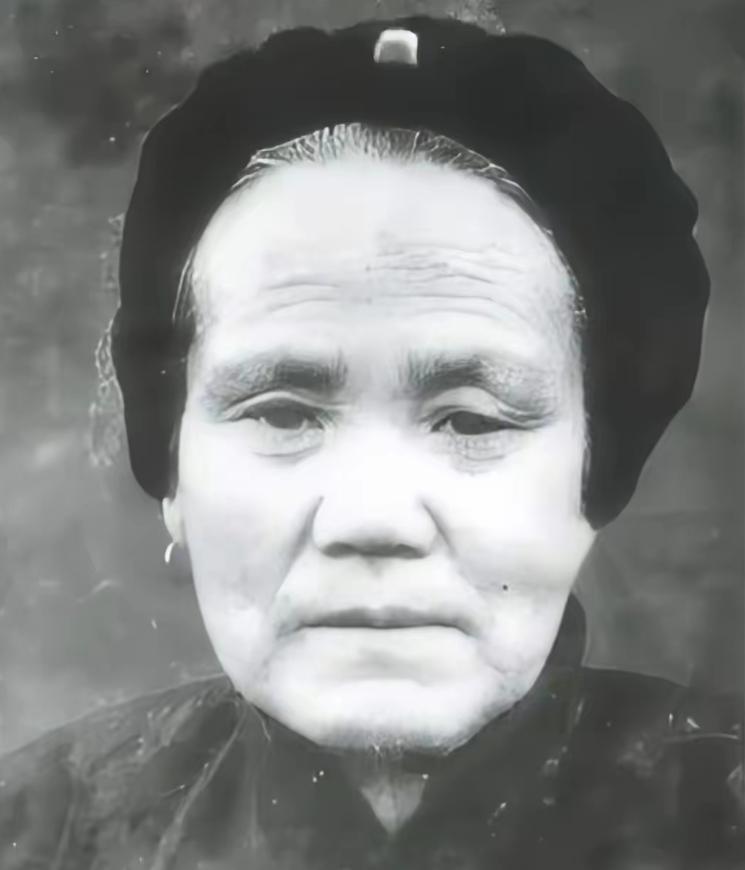

1949年秋天,密云猪头岭村的邓玉芬正在地里收红薯。58岁的她腰弯得很低,手上全是泥。突然,有人扯着嗓子喊:“你家永兴回来了!” 邓玉芬猛地直起腰,愣在原地,心跳得像打鼓。六年了,整整六年,她以为七个儿子全都死在了战场上,一个都没剩下。 现在有人说老三回来了?会不会是哪个骗子冒充的?她不敢信,又忍不住想信。 她扔下手里还带着泥的红薯,拔腿就往家跑,鞋上的泥点子甩得老高,裤脚被路边的野草划开一道口子也顾不上。 一口气跑到家门口,她看见门槛上坐着一个穿灰布军装的年轻人,背影像极了老三永兴,但瘦得脱了形,像根风一吹就要倒的杆子。 邓玉芬不敢出声,慢慢走近,死死盯着那人的脸。当她看到他左边眉毛上那道浅浅的疤时,眼泪一下子就涌了出来。 那是永兴小时候爬树摔的,错不了,是她的儿子! 年轻人听到脚步声,抬起头,看到是娘,嘴唇哆嗦着,半天才挤出一句:“娘,我回来了。” 邓玉芬一把攥住儿子的手,那手又干又糙,全是厚茧,指关节肿得老大。 她想说点什么,喉咙里却像堵了团棉花,半天才嘶哑着问出一句:“你咋才回来?你哥他们呢?” 这一问,像是打开了闸门。永兴的眼泪顺着满是灰尘的脸颊往下淌,划出两道黑印。 他想站起来,右腿却使不上劲,疼得他咧了咧嘴。邓玉芬这才注意到,儿子的右腿军装裤管里空荡荡的。 永兴卷起裤管,小腿上一道又长又狰狞的疤痕露了出来,结的痂还没掉干净,周围泛着红。 他说,腿被炮弹炸伤了,在后方医院躺了大半年,能下地走了才敢回来。 说到这,邓玉芬的心已经沉到了底。 她伸手想去摸摸儿子的伤疤,又怕碰疼他,手在半空中停住了。 眼泪一滴一滴,掉在永兴的手背上,滚烫滚烫的。 永兴低下头,声音哽咽着,开始说起其他兄弟的事。 老大,在平津战役攻打天津的时候,为了炸掉敌人的碉堡,抱着炸药包往前冲,再也没回来,部队后来只寄回来一块染了血的军牌。 老二,在张家口打仗,遇上敌人偷袭,为了掩护战友撤退,被炮弹炸中了,连尸首都找不着。 但事情还没完,更让人心碎的还在后头。 永兴说,老四、老五、老六,他们三兄弟在东北的黑山阻击战里,分在同一个部队。 那天,他们并排往前冲锋,一个接一个倒在了阵地上。老六牺牲的时候,才刚刚18岁,还是个半大孩子。 六个儿子,六条性命,就这么没了。 邓玉芬听着,身子猛地晃了一下,她赶紧扶住身后的门框,才没让自己倒下去。 她没有哭出声,只是嘴唇抖得厉害,眼泪无声地掉在脚下的泥地里,洇出一个个小小的深色圆点。她感觉天都要塌下来了。 就在她快要撑不住的时候,永兴又补了一句: “娘,老七还活着,他跟着部队往南打了,托战友给我带话,说等全国都解放了,就回来陪您过好日子。” 这句话,像是一根救命稻草。邓玉芬的眼里,总算透出了一点光。 她松开攥着儿子的手,抹了一把脸上的泪,转身就往厨房走,一边走一边说:“娘给你煮鸡蛋,你身子虚,得补补。” 那声音带着哭腔,却又透着一股说不出的韧劲。 其实,早在六年前,当大儿子第一个提出要去当兵时,邓玉芬就做好了心理准备。 那天晚上,她翻来覆去睡不着,心里舍不得,可一想到村里被鬼子糟蹋得不成样子的田地,她就明白一个道理:没有国,哪有家。 天还没亮,她就爬起来,给儿子蒸了白面馒头,把家里仅有的一块腊肉塞进他包里,送到村口,只说了一句:“好好打仗,别惦记家。” 后来,老二、老三、老四……一个个儿子都要去参军,她一个都没拦。 每次都是亲手给他们缝补好军装,把人送到村口那棵老槐树下,看着儿子的背影消失在山路尽头,才敢偷偷转过身抹眼泪。 七个儿子都上了前线,家里就剩下她一个人扛。 种地、砍柴、照顾年迈的公婆,她一个人干几个人的活。 她心里就一个念想:等仗打完了,儿子们都回来,一家人就能团圆了。 那些年,部队也派人来送过几次抚恤金。 每一次,邓玉芬都强忍着心里的痛,给来人端水做饭,嘴上说着:“孩子是为国家死的,值了。” 可一到夜里,她就对着空荡荡的屋子,拿出儿子们小时候穿过的旧衣服,一件件摩挲着,哭到天亮。 如今,七个儿子只回来了一个,还带着一身伤。 邓玉芬看着厨房里那几个刚从鸡窝里掏出来的鸡蛋,心里五味杂陈。 她知道,从今往后,这个家还得靠她撑着。儿子回来了,日子就还有盼头。 我们今天的安稳日子,不是凭空掉下来的。 是无数像邓玉芬儿子们那样的英雄,用命换来的;也是无数像邓玉芬这样的母亲,用眼泪和牺牲换来的。 她们没有说过什么豪言壮语,却用最朴实的行动,撑起了这个国家的脊梁。 我们不能,也不该忘记他们。