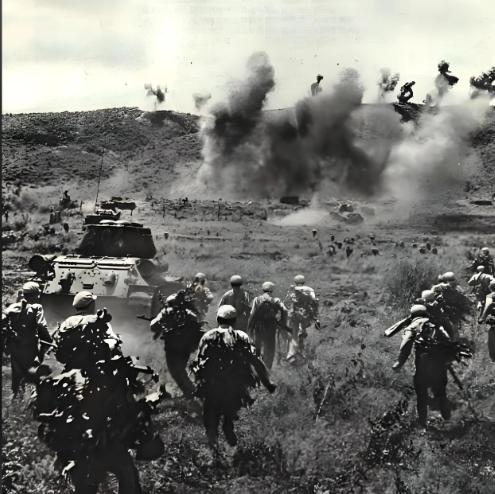

日本人曾经这样评价过抗美援朝战争,中国如果不出兵,美国人不会打到中国去,而美国人却用了超过3000本著作来评价这场战争,将中国志愿军的英勇作战视为壮举,言外之意说,美国人是被打服了,这场战争是中国崛起之战。 那时的日本军方和在朝美军都觉得,中国那点家底子根本无法和美国正面对抗。还有曾经嚣张的日本战犯扬言,只要中国敢碰一下,美军分分钟就能把战火烧到中国本土。 等到真正打起来后,不论是清川江边的夜袭,还是长津湖冻土里的坚守,志愿军的打法和毅力都让对手完全懵了。 美军最初还嘲笑“中国靠人堆”,但很快就发现,志愿军打仗讲的是巧劲儿,用坑道顶大炮的办法卡住防线,夜间突然出击,搞得美军疲于应付。 日本军事杂志甚至直言,志愿军其实非常懂得怎么用有限的资源挑战装备最好的军队。这股韧劲和灵活打法,直接颠覆了之前一直被低估的战场印象。 说到极限,没人能忘了长津湖那个冬天。零下四十度,连穿着棉衣的美军都撑不住,更别说中国士兵。 当美军撤退时发现不少志愿军战士冻成冰雕,依然还保持着冲锋的动作。有人说,这种精神就是看到都忍不住佩服,甚至连当年战俘的日本老兵都服气了。 上甘岭更是压倒性的火力对比,美军用出了百万级别的炮弹和士兵轮换,但志愿军靠着黑乎乎的坑道和死扛活守,硬是在这小小的山头和美军僵持下来。 战争最后,美国司令克拉克不得不在没有胜利的协议上签字,心里那个憋屈劲,时至今日美国军事学界还在翻来覆去琢磨朝鲜战争到底哪里输了。超过三千本美国回忆录和学术书,都不吝对中国的敬畏。 大家认清了,单靠火力和装备压制未必能赢下任何对手。美国以后的动作也变了,越南那会儿就算急,也不敢随便踩中国划的红线。 其实这场战争对日本影响也挺大,一开始觉得中国啥都不是,结果看完实战之后,日本国内对中国的态度慢慢变得更加谨慎。 那时候鸠山一郎政府主动开始和中国搞贸易来往,为后来邦交铺了路。一个国家要想真正赢来尊重,靠的不是口号,而是实打实的硬实力和能打会打的表现。 中国这边,这场仗彻底扭转了被动,一下把地缘格局搅乱了。美国放弃了在朝鲜半岛南北统一的计划,中国也为后面几十年的发展争取了安全环境。打仗得了不少苏联支援的武器和技术,中国的军工体系也从那会儿开始有了个底子。 此后中国在国际场合上的地位明显提高,像日内瓦会议,万隆会议都能挺直腰板和别的国家平起平坐。很多西方专家都承认,那一战让中国成为谁也不敢小看的新力量。