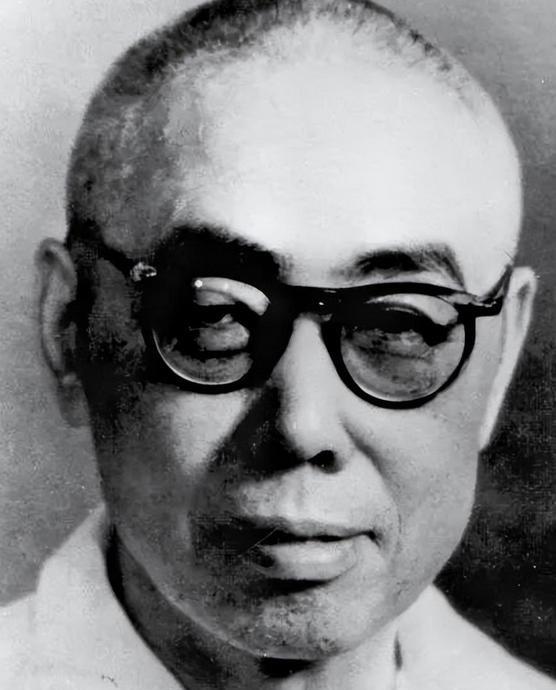

1968年,“国歌之父”田汉被永久开除党籍,最终在监狱中去世,许多人认为他是冤枉死的,七年后,田汉的妻子才得知真相,没过一年她也随他而去。 安娥的本名叫张式沅,1905年出生在河北的一个村庄,后来成为一名作家、戏剧家,还做过翻译工作。 1929年底,通过朋友的引荐,她在上海认识了田汉。那时候的田汉刚刚结束一段婚姻,而安娥从苏联学习回来,两人因为对文化和戏剧的共同热爱而走到了一起。 1937年,抗日战争全面爆发,人们纷纷向内地撤离,他们在撤退的船上再次相遇。这次重逢后,两人便开始并肩作战,通过创作来支持抗战文化事业。 1938年,他们正式生活在一起,这段关系一直持续到1968年田汉出事为止。他们有一个儿子叫田大畏,1931年在上海出生,为了孩子的安全,安娥曾将他送回老家由母亲抚养。 田汉的父亲是晚清时期的秀才,但在他九岁那年就去世了,家里的重担全落在了母亲一个人身上。母亲靠着给人干活和讲戏曲故事,勉强维持着一家人的生计。 田汉和兄弟们寄住在亲戚家,那里的藏书让他很早就接触到了文学,也为他后来的人生埋下了伏笔。 1912年,他进入长沙的师范学校学习,并在报纸上发表了自己的第一部戏剧作品。 1915年,他又写出了一部评论时局的剧本,这让他意识到,戏剧不仅仅是故事,更是一种表达观点的方式。 1916年秋天,田汉跟随舅舅东渡日本留学,在东京的一所师范学校学习教育。在日本,他感受到了当时社会浓厚的军国主义气息,还参与了学生的抗议活动。 1919年,他加入了中国留学生组织的团体,和郭沫若等人一起讨论国家的前途命运,并开始参与编辑刊物。 这段经历让他从一个普通学生成长为一名有思想、有抱负的文化青年,开始思考如何用自己的笔来影响社会。 1922年,田汉回到国内,在上海的一家书局担任编辑工作。此后的几年,他的人生节奏非常快,先是和第一任妻子创办刊物,接着又在长沙和上海的大学里教书。 1926年,他和朋友们一起创办了南国电影剧社,随后又担任上海艺术大学的文学科主任和校长。他在这期间创作了多部话剧,深刻地描绘了当时都市人的生活和演员的悲欢离合。 他通过组织社团、创办刊物、推动戏剧运动,成为了当时新文化领域一位非常活跃的人物。 从1930年到1937年,是田汉创作的井喷期,他写下了一百多部话剧和电影剧本。 1934年深秋,一个叫聂耳的年轻人拿着一份曲谱草稿来找他,两人在狭窄的房间里反复推敲歌词,最终完成了那首后来广为人知的《义勇军进行曲》。 这首歌被用在电影《风云儿女》中,成为了一个时代的强音。 1935年,田汉在南京被捕入狱,但即使在牢里,他也没有停止创作,还设法将诗歌传递出去发表,引起了社会的关注,最终得以保释。 抗战爆发后,田汉和安娥开始了颠沛流离的生活,他们从上海一路辗转到武汉、重庆、昆明等地,始终坚持在文化战线上工作。 1948年他们从上海乘船北上,最终到达西柏坡,加入了革命队伍。新中国成立后,田汉被任命为戏曲改进局局长,后来又创办戏曲学校并担任校长,还当选为中国戏剧家协会主席。 他一边研究传统剧目,一边进行新的创作,把他自己的亲身经历融入到作品中,继续为戏剧事业贡献力量。 1968年,田汉被错误地批判并被永久开除党籍,随后被带到看守所。在审讯中,他始终坚持自己是用笔为老百姓说话的。 在北京西郊一处阴冷的牢房里,他的身体每况愈下,最终在12月10日的清晨停止了呼吸。他的去世,在当时被许多人认为是一个巨大的冤屈。 在田汉被带走后,安娥一个人默默地守护着这个家,她定期整理田汉的书稿,照料着他最后亲手移栽的兰花,仿佛他从未离开过。 得知田汉去世的真相后,安娥的生活并没有太大改变,她依旧整理着家里的旧物,只是内心多了一份无法言说的沉重。她的身体本就不好,晚年时半身不遂,常常一个人躺在藤椅上。 1976年8月18日,在田汉离世近八年后,安娥也走完了自己的一生。她临终前留下遗言,希望将自己的骨灰撒在河北的太行山和滹沱河边。 从他们的经历中,我们能看到那个特殊年代知识分子的命运缩影,他们用自己的才华和生命为国家奉献,却也承受了难以想象的磨难。