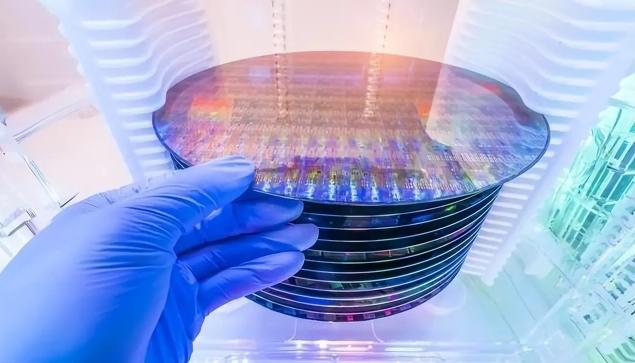

光刻机没有一个国家可以做得到,美国都造不出,中国根本做不到!”“中国永远都造不出光刻机?”去年,中国物理学教授朱士尧在一次采访中直言:“美国都造不出,中国永远也造不出来!”甚至认为世界上没有一个国家能造出光刻机。 先不说别的,荷兰 ASML 公司要是听到这话,估计得笑出声。人家不光能造,还能造出全球最顶尖的 EUV 光刻机,这种能搞定 7 纳米以下先进制程芯片的宝贝,早就批量出货给三星、台积电这些巨头了。 2025 年 10 月,ASML 还刚交付了新款先进封装光刻机 TWINSCAN XT:260,分辨率达到 400 纳米,每小时能处理 270 片晶圆,生产效能比之前提升了好几倍。 说 “没有一个国家能造出”,显然是没搞懂光刻机的产业逻辑,这东西从来不是单个国家闭门造车能搞定的,而是全球产业链协作的结晶,ASML 的 EUV 光刻机里,既有美国的光源技术,也有德国的物镜组件,还有日本的精密零部件,荷兰靠的是整合全球顶尖资源才做到的。 再说说 “美国都造不出” 的说法,也有点片面。美国确实没有能独立造出整机的企业,但在光刻机核心零部件领域,美国企业的话语权可不小。像光刻机里最关键的极紫外光源,美国 Cymer 公司就是主要供应商,还有精密传感器、控制系统这些核心部件,美国企业也占据着重要地位。 美国不是造不出光刻机相关技术,而是没有像 ASML 那样整合全球产业链的整机制造能力,更准确地说,是市场选择让美国专注于自己擅长的零部件领域,而非整机生产。把 “造不出整机” 等同于 “造不出光刻机”,显然是混淆了概念。 中国这边的进展,更是狠狠打了 “永远造不出来” 的脸。上海微电子作为国内光刻机研发的龙头,可不是吃素的。从 2008 年通过十五计划光刻机重大科技专项验收,到 2018 年 90 纳米光刻机正式通过验收,再到 2024 年拿出能实现 8 纳米曝光分辨率的极紫外辐射发生装置,这一步步走得稳扎稳打。 要知道,8 纳米的曝光分辨率已经能满足先进制程芯片制造的需求,这可不是纸上谈兵的技术,而是实实在在能落地的成果。 中芯国际的动作更能说明问题,2025 年 9 月已经悄悄完成了国产浸没式 DUV 光刻机的测试工作,而且计划砸 1200 亿扩大产能,光是已经到货的国产光刻机就有 8 台。 这意味着中国不仅能造出光刻机,还能把它用在实际生产中,形成 “研发 - 测试 - 量产” 的闭环。之前很多人觉得中国只能搞低端光刻机,可现在连 8 纳米级别的设备都能搞定,这种进步速度实在超出不少人的预期。 支撑这些突破的,是整个国家对半导体产业的系统性支持,国家半导体产业投资基金三期已经正式落地,截至 2025 年三季度就完成了超 200 亿元资金投放,重点支持半导体设备、高端材料这些 “卡脖子” 领域。 朱士尧教授可能是基于过去的技术差距做出的判断,但他忽略了中国在自主研发上的韧劲和决心。当年别人说中国造不出原子弹,我们造出来了;说中国造不出高铁,我们现在的高铁技术全球领先。 说中国造不出航母,辽宁舰、山东舰、福建舰相继入列。光刻机确实是工业皇冠上的明珠,技术难度极大,涉及光学、机械、电子、材料等上百个学科,但这恰恰是中国擅长的领域,越是难啃的硬骨头,越能激发我们的斗志。 现在全球半导体产业格局正在发生变化,西方的技术封锁反而倒逼中国加速自主研发。以前我们可能还会想着引进技术,现在人家把大门关上了,我们只能自己动手。 这种压力转化成了动力,让整个行业都动了起来,科研院所、企业、高校拧成一股绳,攻克一个又一个技术难关。 再看看市场需求,中国是全球最大的芯片消费市场,每年要进口大量芯片,这为国产光刻机提供了广阔的应用场景。有市场就有动力,企业研发出来的设备不用愁没人用,能快速实现产业化迭代,而产业化带来的收益又能反哺研发,形成良性循环。中芯国际 1200 亿的投资,本质上就是对国产光刻机技术的认可,也是市场需求驱动的必然结果。 那种 “美国都造不出,中国更不行” 的逻辑,本身就站不住脚。每个国家的产业布局不同,优势领域也不同,美国擅长的是核心零部件和底层技术,中国则擅长系统整合和快速迭代。 ASML 能造出顶尖光刻机,靠的就是整合全球优势资源,而中国现在正在做的,就是打造自己的产业链生态,虽然目前还不能和 ASML 的 EUV 光刻机完全抗衡,但差距正在快速缩小。 现在再回头看 “中国永远造不出光刻机” 的论调,就跟当年说中国造不出航母、高铁一个道理,都是没看清中国逢山开路、遇水搭桥的本事。科研之路从来没有捷径,也没有永远的 “不可能”,中国半导体产业用实际行动证明,只要有坚定的决心、持续的投入和不懈的努力,就没有啃不下的硬骨头。