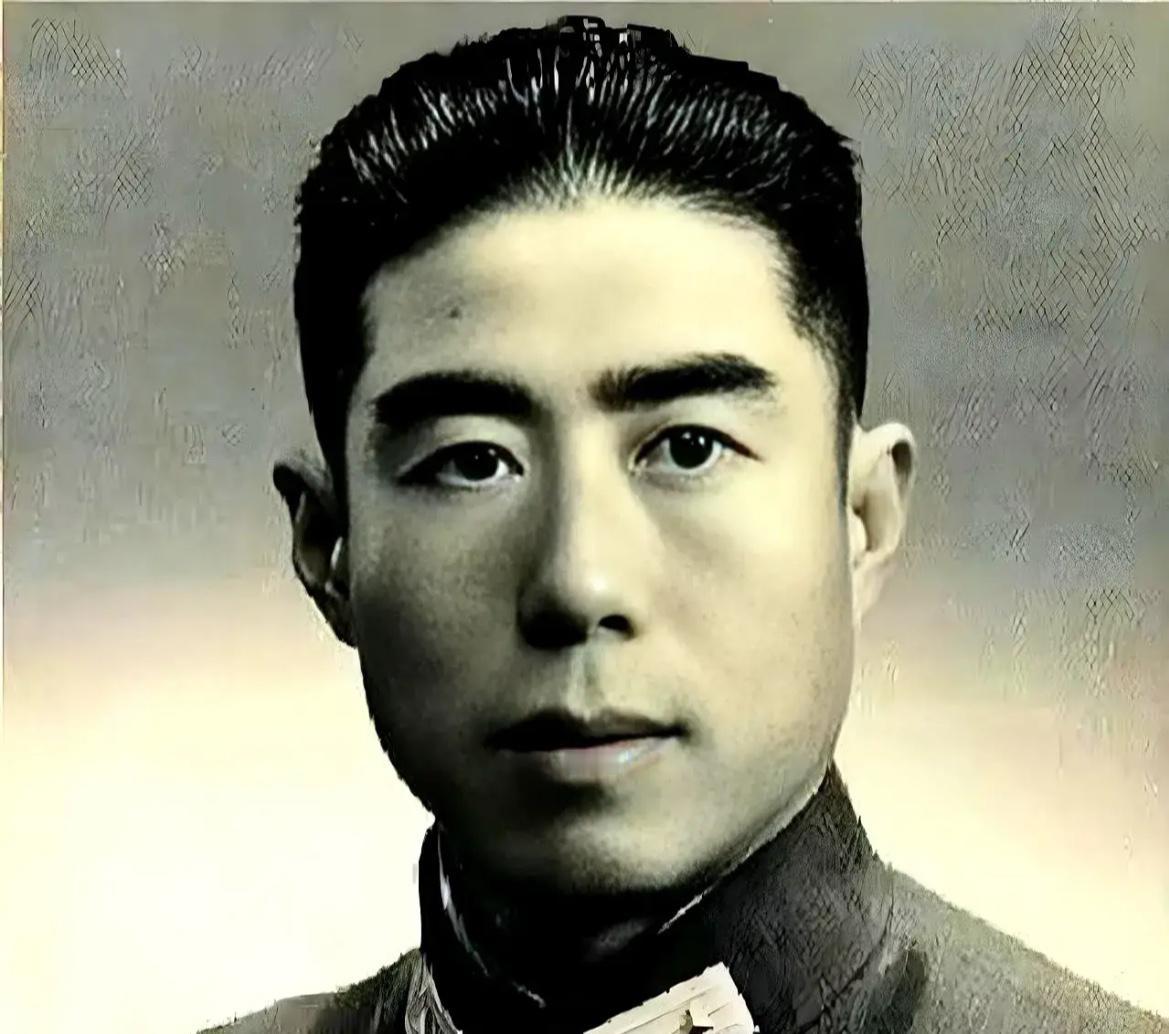

1944年,“大汉奸”郭绍绪请日军高层在家喝酒,席间,他大喊一声:“上炖鸡!”话音刚落,便掏出手枪,对着为首日军的脑袋就是一枪…… 1944年5月。日军对豫西发动疯狂扫荡,执行残忍的“三光政策”。郭绍绪的家乡,伊川县葛寨乡黄兑村,未能幸免。 日军的铁蹄踏进村时,正是麦收时节。原本金黄的麦田被战马践踏得狼藉一片,村民们藏在地窖里,听着外面的枪声、哭声和房屋燃烧的噼啪声,浑身发抖。郭绍绪的弟弟才16岁,为了保护邻家姑娘,被日军用刺刀挑穿了胸膛;年过花甲的父母,因为不肯说出粮食藏在哪里,被活活烧死在屋里。那天晚上,黄兑村火光冲天,37名村民倒在血泊中,其中包括12名老人和8名孩子。 郭绍绪当时正在外村帮工,侥幸躲过一劫。等他连夜赶回村里,看到的是满地尸体和烧毁的房屋,父母和弟弟的遗体蜷缩在墙角,早已没了气息。他跪在废墟前,指甲抠进泥土里,鲜血直流,眼里却没有眼泪,只有蚀骨的仇恨。“此仇不报,誓不为人!”他咬着牙说出这句话,声音嘶哑得像被砂纸磨过。 可日军装备精良,仅凭他一个人,根本无法抗衡。郭绍绪思来想去,决定走一步险棋——假装投敌,混入日军内部,寻找复仇的机会。他主动找到日军驻伊川的据点,装作贪生怕死、想谋个一官半职的样子,还给日军军官送了些粮食和财物。日军见他“识时务”,又对当地地形熟悉,便让他当了伪保长,负责征收粮食和打探消息。 村里人不知道他的苦心,都骂他“汉奸”“卖国贼”,见了他就吐唾沫、翻白眼。甚至有亲戚跟他断绝关系,说“宁愿饿死,也不吃汉奸给的饭”。郭绍绪把所有委屈都咽进肚子里,每天笑脸相迎地给日军办事,暗地里却悄悄给抗日游击队传递情报,帮村民们躲避日军的搜捕。有一次,日军要扫荡邻村,郭绍绪提前连夜跑了几十里路通风报信,让全村人都安全转移。 1944年8月,日军驻豫西的一名少佐带着5名军官,要到黄兑村视察“治安情况”。郭绍绪觉得机会来了,他主动请缨,说要在家中设宴招待,让日军看看“皇军治理下的太平景象”。日军少佐欣然同意,他根本没料到,这竟是一场鸿门宴。 宴请当天,郭绍绪把家里仅存的腊肉、面粉都拿了出来,还特意杀了家里唯一的老母鸡,炖了一锅香喷喷的鸡汤。日军军官们酒过三巡,菜过五味,已经喝得面红耳赤,说话也变得肆无忌惮。他们吹嘘着自己的“战功”,嘲笑中国人“懦弱无能”,完全没把身边的郭绍绪放在眼里。 郭绍绪端着酒杯,脸上堆着笑,心里却早已燃起怒火。他见日军军官们防备松懈,悄悄摸了摸藏在腰间的手枪——那是他托游击队帮忙弄到的,一直藏在身上,就等这一刻。他深吸一口气,突然大喊一声:“上炖鸡!” 这是他跟提前埋伏在院外的堂弟约定的信号。话音刚落,他猛地掏出手枪,对准为首的日军少佐的脑袋,毫不犹豫地扣动了扳机。“砰!”一声枪响,少佐当场倒地,脑浆四溅。其他日军军官吓得酒都醒了大半,纷纷伸手去摸腰间的武器。可郭绍绪根本不给他们机会,接连扣动扳机,又打死了两名日军。 院外的堂弟和几名村民听到枪声,立刻拿着锄头、扁担冲了进来,跟剩下的三名日军展开搏斗。郭绍绪虽然只有一支手枪,却打得精准狠辣,借着屋里的桌椅作为掩护,又打伤了一名日军。经过十几分钟的混战,最后三名日军被活活打死。 看着满地的日军尸体,郭绍绪终于松了一口气,他走到父母和弟弟的灵位前,磕了三个响头:“爹,娘,弟弟,我替你们报仇了!”说完,他站起身,对堂弟和村民们说:“日军很快就会来报复,你们赶紧带着家人转移,我去引开他们。” 他没有选择逃跑,而是独自一人朝着相反的方向跑去。日军后续部队赶到后,顺着踪迹追了上去。郭绍绪边跑边打,最后子弹打光了,被日军包围在一座山头上。面对日军的劝降,他宁死不屈,捡起地上的石头跟日军搏斗,最后被日军乱枪打死,年仅32岁。 郭绍绪的事迹很快传遍了豫西大地,人们才知道,这个被骂了几个月的“大汉奸”,原来是个顶天立地的英雄。为了纪念他,村民们把他的遗体安葬在村后的山坡上,每年都会有人去给他扫墓。后来,当地政府还为他立了纪念碑,记载着他假装投敌、智杀日军的英雄事迹。 在那个山河破碎的年代,像郭绍绪这样的无名英雄还有很多。他们忍辱负重,不惜背负骂名,用自己的生命和热血,守护着家乡和同胞。他们没有惊天动地的伟业,却用最朴素的方式,诠释了什么是民族气节,什么是家国情怀。 今天,我们生活在和平年代,早已不用面对战火纷飞的苦难,但我们永远不能忘记,正是这些英雄们的牺牲,才换来了我们今天的安稳生活。他们的故事,不该被遗忘;他们的精神,值得我们永远铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。