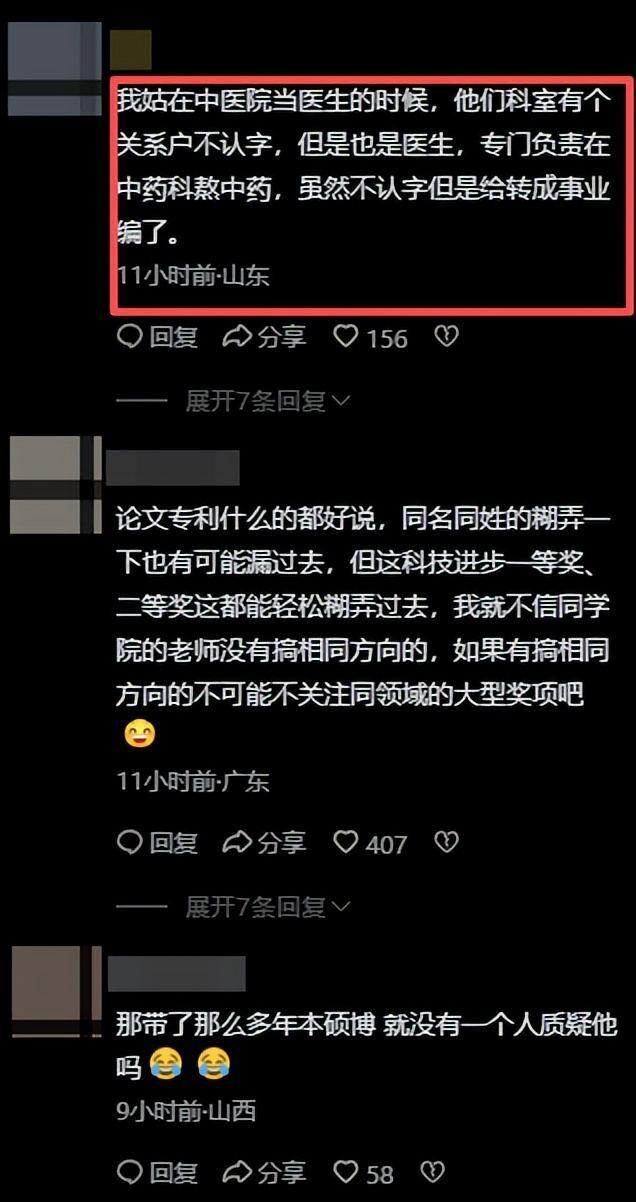

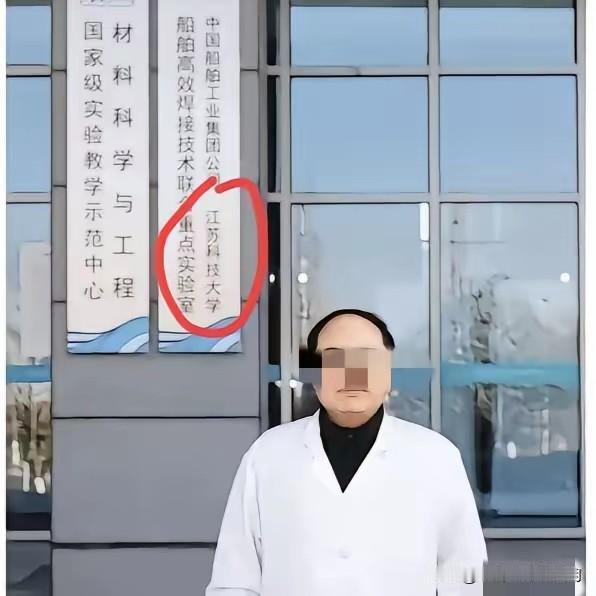

一个高中生当上首席科学家,高校集体装瞎,权力链条还在沉默 2025年11月19日,江苏科技大学发布通报,宣布解聘其聘请的首席科学家郭某,因其存在严重学术造假行为,同时已将此事移交警方处理,就在同一天,央视报道该人员已被警方带走,案件正式立案,此次事件得以曝光,源于多名研究生联合举报,他们从公开数据库中获取证据,并得到国外学者协助核实,形成确凿证据。 郭某这个人,高中都没读完,简历却写得天花乱坠,自称是1994年陕西高考状元,拿过国家科技进步一等奖,发表170多篇SCI论文,还是德国洪堡学者和俄罗斯工程院外籍院士,这些名头听着挺唬人,其实全是编造出来的,他特别擅长使用纳米材料、机器学习交叉这类专业词汇,把外行人士唬得一愣一愣的,学校里那些不懂专业的行政人员,还有刚入学的学生,根本不敢质疑他说的内容,全都觉得他说的话都是对的。 学校当初引进这个人时,根本没查他的背景情况,猎头公司一推荐,人事处就直接同意,学术委员会也没人核实他的学历和发表过的论文,他从入职到当上博导、担任首席科学家,再到后来参评中科院院士,前后不过几年时间,这速度实在太快,完全不合常理,系里几位老教授早就觉得不对劲,但没人敢公开指出问题,也没地方反映这些事,科研经费拨给他上千万,待遇甚至高过副院长,可钱用到哪里去了,一直没人过问。 最开始学校打算糊弄过去,说他们不清楚也不了解情况,可媒体没有接受这个说法,新京报接连发表多篇文章,追问一个高中生怎么能通过审核,这些钱去了哪里,谁该为此负责,最后学校只好承认材料审核没有把好关,等于自己打了自己的脸,大家的关注点早就从郭某一个人骗了多少钱,转到了为什么整个系统会让他混进来。 郭某拿到的那些头衔,像国家重大人才工程A类、江苏省333工程首席,本来是国家专门给真正有能力的人设立的荣誉,现在却被骗子拿来当作包装手段,很多地方高校在引进人才的时候,只看重这些“帽子”,却不去考察实际能力,猎头公司就利用这个漏洞,随便拼凑一份简历就能卖出高价,郭某不是第一个这样做的,也不会是最后一个,只是这次被曝光出来了。 到现在,没有人出来说明是谁批准他当上博导的,是谁签字给他拨经费的,公众追问到底谁拍板引进这个人,学校方面一直保持沉默,纪检那边也没有消息传来,郭某已经被抓了,可那些曾经为他开绿灯的人,仍然坐在原来的岗位上,没有人被追究责任,也没有人主动辞职,好像整件事跟他们毫无关系一样。 最让人担心的是,这不是一个人的事,而是一整套流程都在装糊涂,从招聘到晋升再到拨款,每个环节都有人参与,但没人认真对待,大家怕得罪人,怕惹麻烦,宁愿让假专家坐在高位上,也不愿打破表面的平静,这种风气不改,下一个郭某还会出现,可能就在你家附近那所大学里。 现在网上到处是骂声,但骂过之后呢,制度还是老样子,人员也没换,钱照样发,头衔照常买卖,郭某这件事算是掀开了盖子,可底下藏着什么,谁都不敢继续往下查,大家只能干看着,等着瞧有没有人真敢去动那条早就锈死的链条。