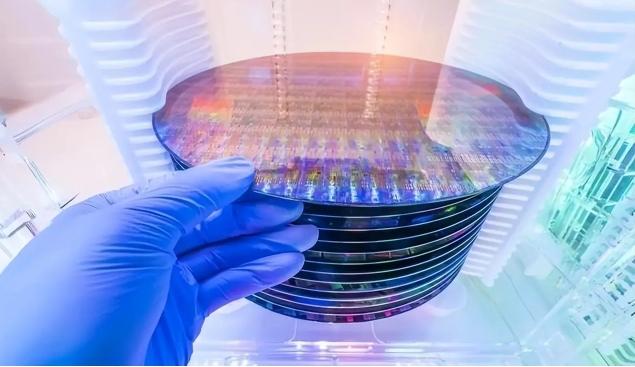

“光刻机没有一个国家可以做得到,美国都造不出,中国根本做不到!”“中国永远都造不出光刻机?”去年,中国物理学教授朱士尧在一次采访中直言:“美国都造不出,中国永远也造不出来!”甚至认为世界上没有一个国家能造出光刻机。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! “光刻机没有一个国家可以做得到,美国都造不出,中国根本做不到!”这话一出来,多少人被吓住了。 尤其是当去年国内一位物理学教授再次强调“美国都造不出,中国永远也造不出来”时,不少人瞬间情绪上头,仿佛光刻机成了一道注定跨不过的天堑。 很多人把这句话当成现实判断,却忘了一个更关键的问题:光刻机到底是什么级别的装备,它凭什么让全世界都绕不开它? 光刻机根本不是普通工业品,它是全球产业链共同堆出来的“超级综合体”,那种在指甲盖大小的硅片上刻出百万级结构的精度,已经逼近物理极限。 光源、镜头、机械结构、材料、软件,全都必须在纳米甚至亚纳米级别稳定协作,任何一个环节掉链子,整台机器都没法工作。 所以说“没有一个国家能单独做出整机”,这是事实,但这句话反映的是全球协作的复杂性,不是能力的否定。 最大的问题在于,很多人把“依赖全球供应链”误解成“造不出来”,比如镜头,蔡司的0.3纳米误差太恐怖,这种精度是几十年积累下来的,中国光学机构做到0.75纳米,已经够难得,但还撑不起最顶尖制程。 光源同样残酷,EUV 激光要靠每秒数万次的激光轰击才能稳定产生,功率必须长期保持在极高水平。 美国企业能提供这种光源,中国的实验室光源仍处在百瓦级别,机械环节也一样,工作台震动不能超过 0.5 纳米,这种精度整个世界能做到的国家屈指可数。 光刻机就是在这些“全球最尖端技术的拼图”之间保持平衡,一旦少了关键块就无法成形,ASML站在金字塔顶端,但它自身也离不开美国光源、日本材料、德国镜头,它更像是总装厂,把最顶尖的技术整合在一起。 美国本身也掌握核心能力,只是没有选择做整机,产业布局和国家战略方向更偏向供应链控制,这和“造不出”完全不是一回事。 中国的处境很清楚,起步比别人晚几十年,又遭遇供应链封锁,想赶上当然难,光刻机是资金黑洞,技术门槛极高,连欧美大量企业都被淘汰。 中国早期做光刻机时难到什么程度?连基础理论资料都几乎没有,即便如此,国内依然硬着头皮往前走,从90纳米到65纳米,再到28纳米,一步一步啃出来。 用成熟的DUV加多次曝光投入生产,中国厂商已经能把制程扩展到更先进的节点,有人质疑这是“曲线办法”,可产业发展从来不是一条直线,人类历史上无数技术突破都是从次优路线起步。 更关键的是,中国的产业链正在重新建立秩序,高端冷却部件国产化,光学部件国产化率提升,光刻胶、特气、显影液这些看似不起眼的材料也逐渐稳定供应。 设备企业开始进入供应链,生产线从上游到下游都在积累经验,以前被卡住的地方,现在有越来越多的企业能补上,越多环节能自己做,越接近真正的突破。 所以说“中国永远造不出光刻机”,这句话的逻辑最大的问题,是把“当前难”当成“永远不可能”,任何技术,只要不断投入、积累、验证,就一定能产生边界突破。 ASML成为巨头,也是几十年投入和无数失败的结果,没人能靠喊口号解决光刻机,但同样也没人能凭一句否定盖棺定论。 今天中国的技术储备还不能支撑最先进的EUV整机量产,这是真实存在的差距,但中国的方向已经非常清晰,从28纳米站稳,到产业链不断补齐,每一环都在向前推进。 越往后走,每一点进展都不是孤立事件,而是整个体系共同演化的结果,光刻机这种工业文明巅峰级装备,靠的是系统实力,而中国正在系统性补课。 所以,当有人再次喊出“中国永远造不出光刻机”时,这种判断的悲观不是来源于现实,而是忽略了中国几十年来在封锁中崛起的历史规律,光刻机的突破不会是一夜之间的奇迹,但它也绝非不可逾越的顶峰。 真正值得相信的从来不是“永远造不出”,而是一步一步积累后带来的实力反转,中国正在走这条路,走得慢一点不丢人,停下来才是失败。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!