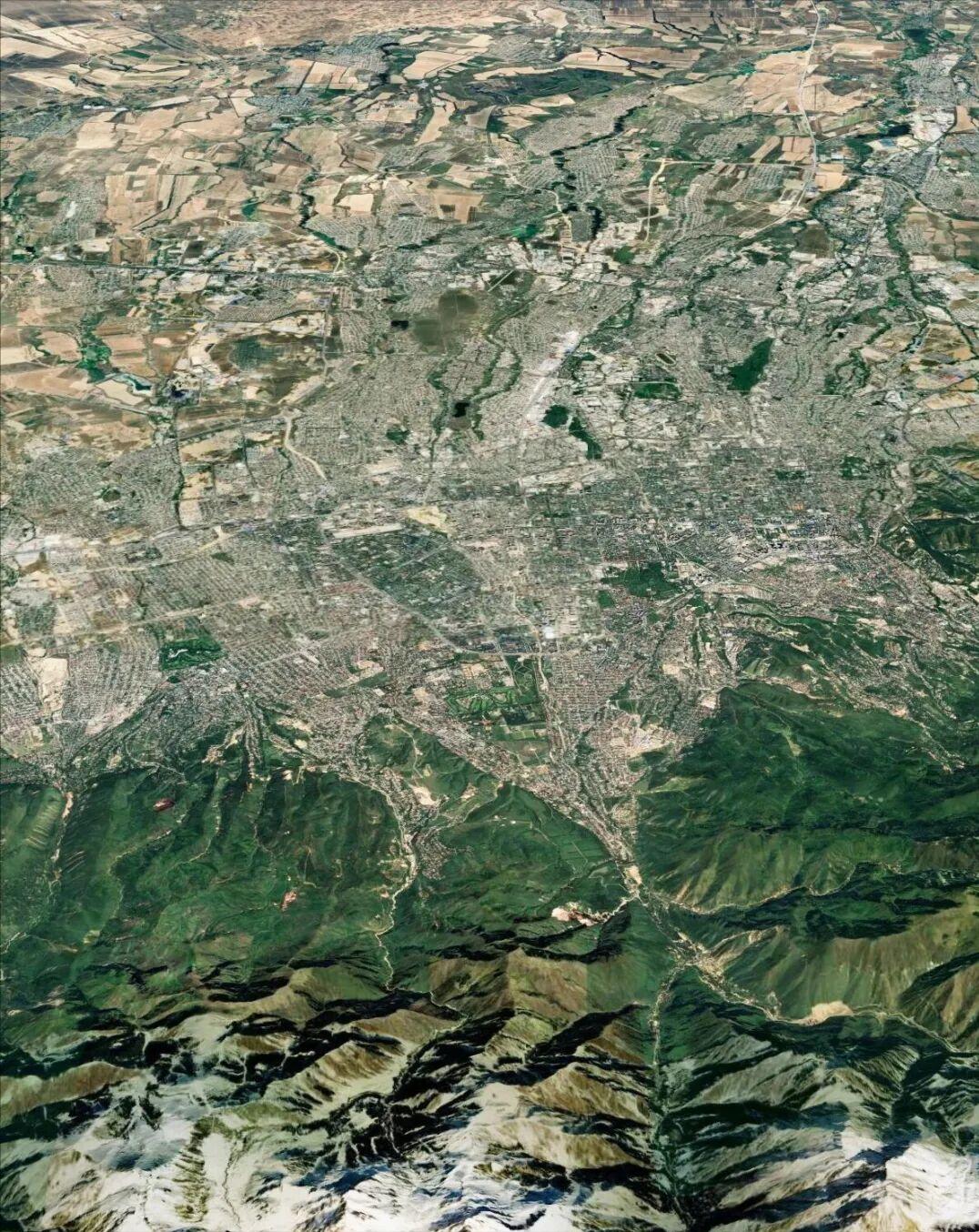

沙俄割走中国的51万平方公里,现在咋样了? 历史上有些伤疤,看得见,也摸得着;有些伤疤,却留在地理里、经济里、民族的记忆里。51万平方公里,对于任何一个国家来说,都不是小数目,更何况它曾属于中华大地。它就是晚清时期沙俄从新疆割走的“外西北”。现在,这片曾经属于中国的土地,已经变成哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的一部分。历史不能改变,但我们可以去看它的今天,去感受那份失落,也去理解现实的落差。 所谓“外西北”,大体分两块。北部是巴尔喀什湖以南、天山北麓的七河地区,其中包括伊犁河谷三分之二的肥沃土地。沙俄在得到这片土地后设立了七河州,天山北麓的河谷和沿岸平原本是中亚最优的自然条件之一,如今主要在哈萨克斯坦境内。 七河,曾经是七条河流注入巴尔喀什湖的地方,如今只剩五条。伊犁河仍然是这片土地的命脉。清朝时,这里属于中国疆域,如今却是他国的土地。沿着天山北侧走一走,你会发现,这片土地仍然肥沃,适合耕作,但城市发展与人口承载力的落差,却显得格外刺眼。 如果说七河地区的土地肥沃,那么阿拉木图就是其中的心脏。但这座城市被哈萨克斯坦迁都后,成为所谓“废都”,日常设施和人口密度严重不匹配。 飞机俯瞰,阿拉木图几乎没什么高楼,城市面积9395平方公里,比上海还大,但人口只有两百万左右。市中心的街区方正、整齐,四栋赫鲁晓夫楼围成一片绿地停车场,郊区则全是自建小木屋,道路狭窄不规整。 交通建设滞后,地铁仅一条线路,2011年才通车,不通机场、不接火车站,早晚高峰堵车常态化。冬天空气污染严重,尤其在河谷地带,污染物难以流通。今年9月16日,阿拉木图跻身全球空气污染第二严重城市。 城市内部南北落差明显,南城区富裕,拥有高楼、博物馆、剧院、快速路和立交桥;北城区贫困,基础设施落后,房屋简陋,公共服务稀缺。城市南北的分化,既是历史遗留,也和城市迁都、财政倾斜有关。 离开阿拉木图南城区,沿伊犁河谷向外延伸,环阿拉木图的贫困带显现得更加明显。巴尔喀什湖西岸、库纳耶夫市、伊塞克镇,这些地方居民稀少、基础设施薄弱,经济活动不活跃。即便有自然资源优势,农业粗放,城乡收入差距大,导致生活水平与城市南部形成鲜明对比。 塔拉兹、伊塞克镇、库纳耶夫等地,本是大清疆域的重要城市和历史名城。塔拉兹唐代音译为怛罗斯,曾是安西都护府所在地,丝路军事重镇。但今天的塔拉兹,街道自建屋居多,年轻人口外流,市容破败。伊塞克镇的古墓出土了黄金盔甲,成为国家博物馆镇馆之宝,但小镇依然生活气息稀薄。 这种落差让人感慨:七河地区的土地是富饶的,但国家更迭、政策落差和基础设施不足,让这片土地并未完全焕发它的潜力。相比之下,中方伊犁河谷的城市,植被更茂密、农业更高效、人口与经济的协调性更好,这种差异肉眼可见。 即便如此,阿拉木图也有属于它的魅力和韧性。南城区的高层写字楼、博物馆、艺术展览、室内乐团和足球赛事,让城市拥有文化与精神的底色。票价相对亲民,演出专业水准不输国内一线城市。街头的新旧交融,老式赫鲁晓夫楼与豪华别墅并存,体现出苏联遗产的延续与现代化发展的局限。 当地居民月收入中位数约6000元人民币,生活水平只能算“凑合”,却没有被现实完全驯服。城市里,音乐、足球、艺术像一股力量,提醒人们,即便生活不易,精神世界仍然丰富。 51万平方公里的外西北,曾是中国的一部分。七河地区、天山北麓、伊犁河谷,这些地方的历史、文化和地理价值无可替代。但今天,它们属于别国管辖,经济发展参差不齐,城市建设滞后,人口流动不均。 阿拉木图的繁荣与贫困共存,塔拉兹的古老与破败并存,七河肥沃土地的潜力与现实差距并存。这些现状,既是历史割地的结果,也是政治、经济与人口政策的长期影响。 观察今天的外西北,或许最令人深思的不是土地归属,而是国家治理、人口布局、城市规划与经济发展如何在历史与现实之间交织。过去割地的痛,今天可以通过现代治理和发展弥补,但前提是对历史有清醒认识,对现实有精确把握。