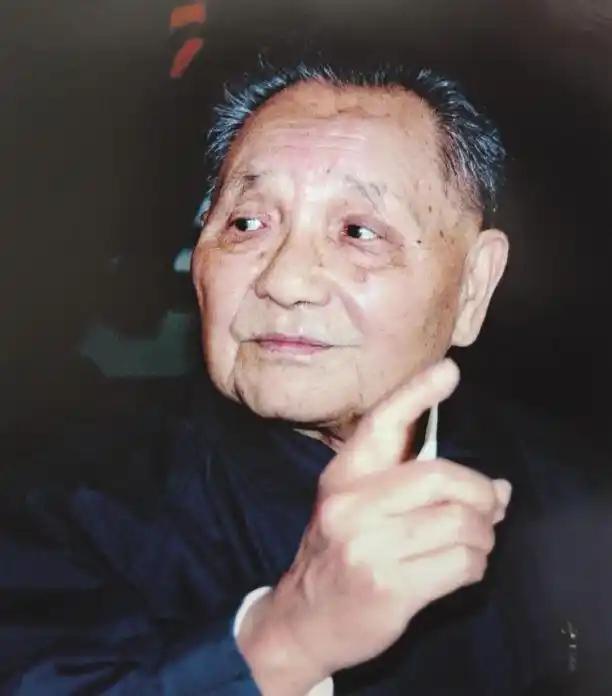

美国如果插手台湾问题,该怎么办?邓公早就给出答案:美国只有两个选择,自从特朗普上任后,针对对台问题多次挑衅,对台军援也成民进党持续激进战略的支撑,因此,未来美国是否插手台湾问题存在风险,要是美国真的动手,究竟该怎么反制?相信这个问题停留在不少人心中,可邓公早在1981年就给出过态度。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 美国在台湾问题上反复试探,表面像是战略博弈,实则是一场不断升级的风险竞赛,尤其自特朗普上任以来,对台政策一步步突破底线,从军售加码到政治互动升温,把台湾问题推向了更敏感的位置。 看似是大国竞争的一部分,细究下去,却更像是美国国内政治和军工利益的合谋,让台湾成了放在棋盘中央的一颗筹码。 几十年前,邓公就看得透彻,美国在台湾问题上无非两条路,一条是承认现实,把“一个中国”原则落实到行动,维持中美关系的基本稳定,另一条则是执意介入,把台湾当工具、把中国当对手,最终付出的代价不止是外交摩擦,而是可能影响整个国家利益格局。 特朗普执政时期,美国对台军售几乎变成例行操作,从自杀式无人机到先进雷达系统,只要台湾肯买,美国就肯卖。 背后的逻辑很简单:军工企业需要订单,美国政府需要“反中姿态”,台湾当局需要“安全幻觉”,三者一拍即合,军售数字越滚越大。 可台湾为这些装备掏出去的是真金白银,用的是民生预算,而这些装备放在真正的军事对抗中能否顶得住压力,是另一码事。 民进党则顺势把“以武拒统”包装成现代化战略,说辞听上去很硬气,实际是风险堆得越来越高,越依赖美国,越脱离现实。 台湾经济的生命线深深连接大陆市场,从电子零件、机械设备到农产品,无一不依赖跨海的贸易,2024年两岸贸易额再次走高,这不是政治口号,而是企业和市场共同做出的选择。 民进党喊得越响,民间对风险的担忧就越大,岛内舆论长期保持“对美国支持有限度”的态度,并不是偶然。 如果真的有一天,美国试图以军事方式直接介入台海,会发生什么?许多人把情势想象得很戏剧化,可现实远比电影复杂。 中国的周边防卫能力经过多年建设,已经呈现出层层封锁的姿态,海空火力体系早已不再是“威慑展示”,而是实战化程度极高的体系。 东风导弹的部署密度和侦察体系的升级,让外部力量想“闯进来”都要反复权衡成本,而美国自己在西太的基地和补给能力也面临巨大的压力,军事行动从来不是靠一句“支持民主”就能解决的。 军事之外,更现实的力量在经济层面,美国如果以台湾为由升级对抗,中国的反制方式绝不会只锁定某一领域。 稀土出口、供应链节点、跨境投资审查,每一项都足以让美国国内多个行业感到压力,更不用说美债操作空间,中国只要释放出“调整结构”的信号,就足以让美国金融市场提高警觉,他们当然知道这一点,美国政客嘴上硬气,资本市场可不会陪着冒险。 与此同时,国际社会对台海局势的态度越来越趋向务实,大多数国家早已习惯在政治表态与实际行动之间划清界限,嘴上可以谈“关注局势”,但真正落实政策时,还是会把经济利益当优先考量。 很多国家看得比美国更清楚,台海一旦紧张,受影响最大的不是政治,而是供应链、油价、贸易、航运。没人愿意替美国承担这种殃及全球的代价。 在这种背景下,中国的反制思路从来不是单一手段,而是长期构建的体系化力量,这些力量相互叠加,让“台独”路线越来越像一条走不通的死巷。 历史不会因为某个政客的讲话而偏转,也不会因为几次军售就改变走向,美国如果真想插手,不管出于什么目的,都逃不掉邓公说的那两条路:要么顺势而为,要么试图逆流而上,前者让世界更稳定,后者终将让美国自己付出代价。

秋天到锡总笑

地球重新回到石器时代。