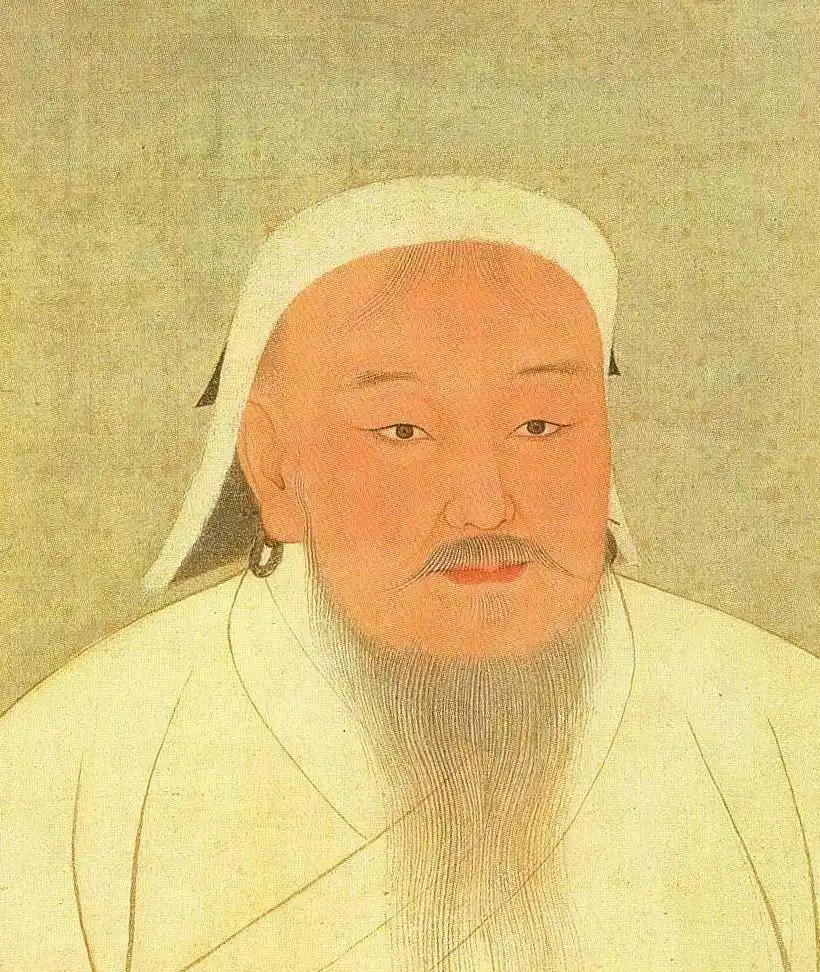

中东这个民族为成吉思汗后人,称自己是中国人,要求早日回祖国 在叙利亚中部霍姆斯省的山坳里,一群皮肤黝黑、高颧骨的村民围坐在土坯房外,用混杂着阿拉伯语的奇特方言谈论着"东方的草原"。 他们的祖先曾是成吉思汗孙子旭烈兀西征时留下的五千蒙古骑兵,七百年过去,这些自称"德鲁兹"的人至今保留着奇特的习俗——男人下葬时要面朝东北,女人佩戴的银饰上刻着蒙古弯刀的纹路。 当记者问起为何坚持说自己是中国人,一位白胡子长者突然从羊皮袄里掏出泛黄的族谱,首页赫然印着"大蒙古国伊利汗国怯的不花部"的字样:"我们的灵魂在等成吉思汗的马队接我们回家。" 这种执念并非孤例。在阿富汗巴米扬峡谷的洞穴里,哈扎拉人用蒙古语词根的方言讲述着祖先的故事:当年成吉思汗亲征时,孙子木阿秃干战死于此,愤怒的大汗下令屠城,却留下了五千工匠驻守。 如今这片贫瘠的土地上,二十万哈扎拉人仍保留着蒙古包的圆形聚居模式,妇女的刺绣纹样与内蒙古的"乌力吉"图案如出一辙。 2021年喀布尔机场混乱中,曾有哈扎拉老人举着用汉字写的"我们是铁木真子孙"的纸板,试图向中国撤离人员证明身份——尽管他们从未去过中国。 这些跨越七个世纪的"认亲"背后,藏着蒙古帝国分裂的隐秘脉络。1258年旭烈兀西征灭亡阿拉伯帝国后,在波斯建立伊利汗国,其前锋怯的不花率五千蒙古军驻守叙利亚。 随着1260年艾因贾鲁战役失败,这支孤军与蒙古本部失去联系,被迫与当地德鲁兹派穆斯林通婚。但他们悄悄保留着《蒙古秘史》的口述传统,直到2018年基因检测显示,叙利亚德鲁兹人Y染色体中17%带有蒙古高原特有标记。 更有趣的是,他们的宗教经典《智慧书》里,竟记载着"东方有座银山,山下住着我们的血亲"——学者考证,这正是成吉思汗家族发源地肯特山的传说变形。 在伊朗赞詹省的苏丹尼耶废墟,考古学家发现了更震撼的证据:14世纪伊利汗国完者都汗的陵墓壁画上,蒙古武士与波斯学者并列,壁画边缘用回鹘蒙古文写着"永远守护大汗的土地"。 如今这里的塔吉克牧民中,仍流传着"中国皇帝会派骆驼队接我们"的童谣。这种集体记忆的顽固性,连战乱都无法磨灭——2015年叙利亚内战期间,德鲁兹人武装"阿尔苏纳党"曾与政府军达成协议:只要允许他们保留"回归中国"的族谱,甘愿驻守最危险的戈兰高地边境。 最令人唏嘘的是数字背后的现实:据2025年统计,中东地区自称蒙古后裔的族群超过300万,其中叙利亚德鲁兹人120万,阿富汗哈扎拉人180万。 他们大多生活在战乱频发的边境地带,人均GDP不足2000美元,却坚持让孩子学习"祖先的语言"——尽管这种语言混合了蒙古语、阿拉伯语和波斯语。 在大马士革的难民营里,12岁的德鲁兹女孩阿米娜指着课本上的"中国地图"说:"老师说我们的根在这里,等长大了我要去内蒙古找会说'干杯'的亲戚。" 这种跨越洲际的"认祖归航",本质上是游牧民族基因里的迁徙记忆在作祟。就像哈萨克斯坦的小玉兹部落至今传唱《成吉思汗的白马》,这些中东蒙古后裔的执念,何尝不是历史长河里的一朵浪花? 当他们在沙漠里搭建圆形帐篷,用酸奶酒祭祀"腾格里"时,或许从未想过,所谓"回归"早已超越地理概念——在动荡的中东,那个想象中的"中国",既是血脉的锚点,更是乱世中最后的精神家园。毕竟,谁不想认个家底厚实、还总念叨"回家"的老祖宗呢?