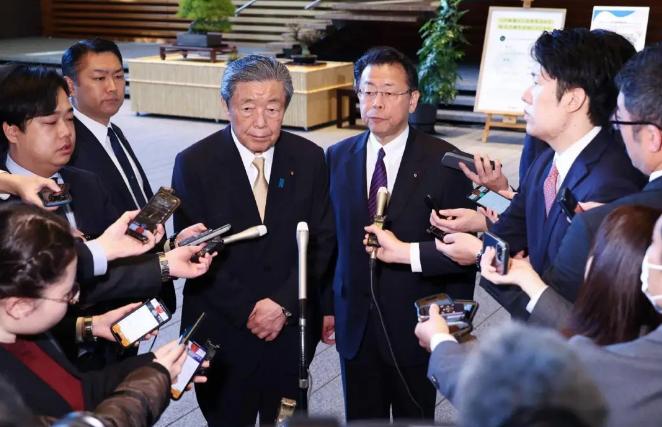

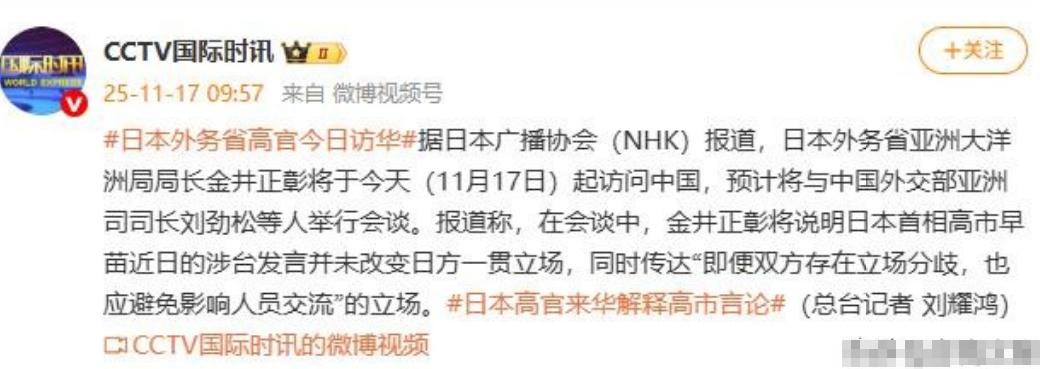

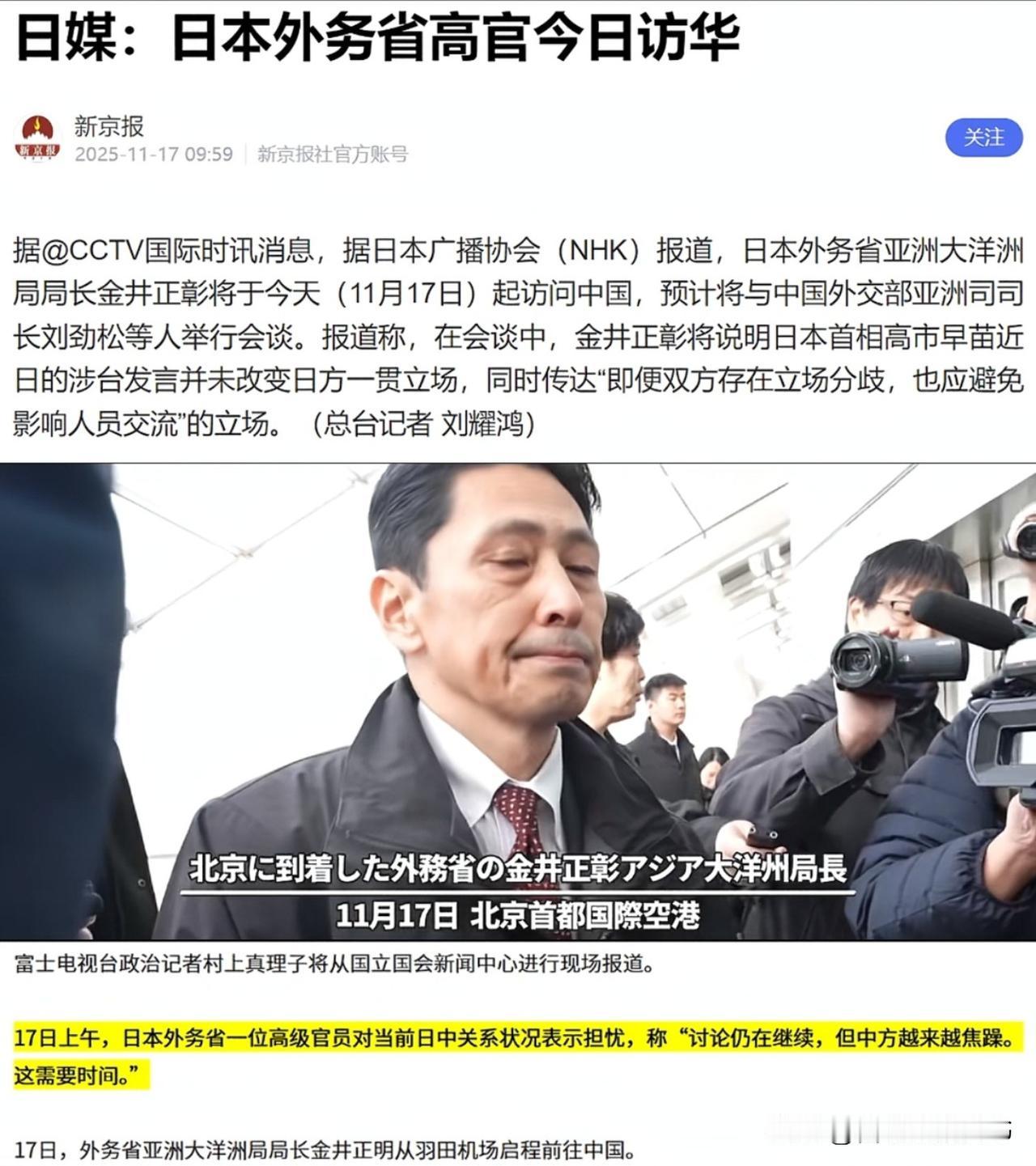

11 月 17 日,日本紧急派人访华,称将向中方提出强烈抗议! 日本外务省这回动作挺急,派了亚大局局长金井正彰直奔中国,打算 18 号跟中方关起门来好好聊聊。这趟行程说穿了,就是冲着最近中日之间闹得挺凶的两起言论风波来的,东京那边显然是坐不住了。 金井在日本外务省可不是小角色,管着东亚事务的核心业务,算是跟中国打交道的老熟人了。之前中日在海上的不少磋商,他都亲自参与,2023 年福岛核污水排海那阵儿,就是他牵头跟中国这边沟通协调的。 这回把他派出来,足见东京对眼下局势有多上心 —— 既怕中方把高市那番话当成日本对华政策变卦的信号,真把关系搞僵;可又拉不下脸来,不愿让外界觉得日本在中国人面前服软,只能把金井这张 "熟面孔" 推出来当缓冲。 日本《产经新闻》早就把这事儿扒得明明白白,还引了东京内部消息人士的话,说日方就是想通过金井的访问递个话:我们对华的基本态度没变,别因为最近的言论误会了,能把中方的反应往平和里引引最好。 可这话刚说一半,就得立刻转个弯 —— 金井身上还揣着另一项硬任务,要代表日本政府,就中方领事的言论提所谓的 "强烈抗议"。 这差事简直是冰火两重天。一边要放低姿态安抚,一边要抬高声调抗议,金井夹在中间,估计比谁都头疼。 东京这会儿的心思跟揣了个算盘似的,噼啪乱响:既想稳住中日关系的基本盘,毕竟两边贸易往来那么深,汽车、电子产品这些日本支柱产业,离了中国市场日子不好过。 又得在国内摆出强硬姿态,怕被反对声音骂 "对华软弱",尤其是在舆论敏感的时候,一点风吹草动都可能被放大。 说起来,金井能接下这活儿,也是因为他有 "前科"。上次核污水排海,中方反应强烈,就是他一次次跑来沟通,虽然没少挨骂,但好歹把对话渠道保住了。 东京这回再派他,就是看中他熟悉中方的路数,知道哪些话能说,哪些话不能说,就算谈不拢,也不至于把天聊死。要是换个生面孔来,上来就喊 "抗议",说不定当场就把沟通的门堵死了。 可日本这如意算盘,未必能打得响。所谓的 "强烈抗议",听着嗓门大,实则没多少底气。先不说中方领事的言论到底有没有问题,单说日本自己,最近在涉华言论上就没少添乱,现在倒反过来挑中方的理,这本身就有点双标。 更重要的是,东京现在根本没本钱跟中国彻底闹僵。就拿经贸来说,中国每年从日本进口不少东西,但日本对中国市场的依赖度,比中国对他们的依赖度高得多。真把中方惹急了,不用搞什么大动作,光是市场层面的调整,就够日本企业喝一壶的。 金井自己恐怕也清楚这点,所以这趟 "抗议" 大概率是雷声大雨点小。他到时候肯定会先把姿态摆出来,把日方的不满说清楚,但话里话外一定会留着余地,不会把话说死。 毕竟他的核心任务不是来吵架的,是来 "灭火" 的 —— 先把中方的情绪稳住,别让言论风波蔓延到经贸、海洋这些实际利益领域,这才是东京最关心的。 至于中方会怎么接招,现在还不好说。但有一点能肯定,中方不会吃 "抗议" 这一套。要是日本只带着指责来,拿不出解决问题的诚意,那这闭门磋商估计也谈不出啥结果。 中方历来是就事论事,真有分歧可以摆到台面上谈,但要是想靠 "强烈抗议" 这种手段施压,那纯属找错了门路。 其实东京这会儿急着派人来,本身就说明他们心里没底。之前放出去的言论收不回来,又怕中方真的动怒,只能急急忙忙把金井派来当 "救火队员"。 这种既想挑事又怕担责的心态,把日本当前的矛盾暴露得明明白白。他们既想在涉华问题上刷存在感,又不敢真的破坏中日关系的大局,最后只能在这种纠结里反复横跳。 18 号的闭门磋商结束后,双方大概率会发布个简短的消息,说 "交换了意见",至于具体谈得怎么样,就得看后续的动作了。 要是金井回去后,日本那边不再揪着言论问题不放,反而主动释放一些缓和的信号,说明这趟 "抗议之旅" 其实是给双方找台阶下。可要是日本还接着喊口号,那中日之间的小摩擦,恐怕还得再持续一阵子。 说到底,国与国之间的交往,靠的是互相尊重,不是单方面的 "抗议"。日本要是真把中国当平等的对话伙伴,就该拿出务实的态度,而不是一边制造矛盾,一边又急着灭火。 金井这趟跑断腿能不能管用,最终还是要看东京能不能想明白这个道理 —— 真要解决问题,得坐下来好好谈,光靠嗓门大,没用。