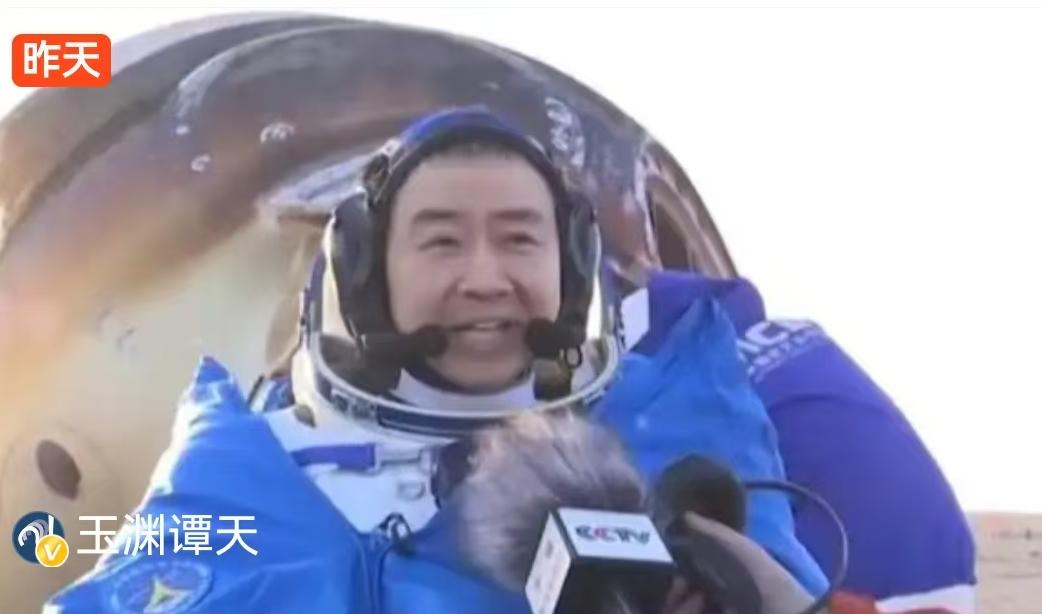

神舟二十号航天员乘组在轨任务延长9天后,于11月14日16时40分乘坐神舟二十一号载人飞船安全返回地球。这次看似普通的返航任务,背后却隐藏着中国载人航天工程的一次重大应急响应。 时间回到11月5日,原定神舟二十号飞船返航计划突然被推迟。航天科技集团五院在24小时内组织了多轮技术评估,最终确定采用神舟二十一号飞船执行返回任务。这个决策过程涉及酒泉卫星发射中心、北京航天飞行控制中心等至少7个关键部门协同作战。 神舟二十号飞船作为中国空间站应用与发展阶段的第五艘飞船,其技术指标相当亮眼。该飞船遥控系统经过全面升级,重量仅为原系统的42%,却具备更强的抗干扰能力。而神舟二十一号作为备用飞船,在接到任务指令后仅用72小时就完成了发射前所有准备工作。 值得注意的是,这次任务中使用的长征二号F运载火箭相比神舟十九号任务时进行了二十余项优化改进。火箭系统总设计师透露,这些改进主要集中在燃料加注效率和发射窗口计算精度上,将发射准备时间缩短了15%。 空间站再生式生命保障系统在这次应急任务中发挥了关键作用。该系统由航天科技集团五院研发,能够实现氧气和水的循环利用,保障航天员在轨驻留时间从6个月延长至8个月。系统数据显示,在9天任务延长期间,生命保障系统运行稳定度达到99.8%。 中国载人航天工程办公室公布的飞行日志显示,从11月5日接到任务调整指令到11月14日返回,地面团队共处理了137项技术参数调整,完成23次轨道修正计算。北京航天飞行控制中心的总调度台记录显示,这期间平均每小时就要处理4.6条关键指令。 这次应急任务的成功并非偶然。公开资料显示,中国载人航天工程自1992年启动以来,已建立了完整的应急预案体系。仅2022年就组织了12次应急演练,包括飞船故障、空间站失压等极端情况。神舟二十号乘组在轨期间就参与了其中3次演练。 国际航天界对这次任务调整给予了高度关注。欧洲航天局载人航天部主任在社交媒体上表示,中国展现的快速响应能力令人印象深刻。美国太空分析机构则指出,这次任务验证了"双飞船备份"模式的可行性,这种模式在国际空间站尚未实施过。 从技术层面看,这次任务创造了三个"首次":首次在轨执行飞船替换任务,首次实现备用飞船72小时快速发射,首次验证空间站长期驻留条件下的应急保障能力。这些数据将被纳入国际航天联合会2024年度报告。 航天员返回后的体检报告显示,三名航天员各项生理指标正常,骨密度流失控制在2%以内,优于国际航天医学标准。这得益于空间站配备的先进医疗监测设备和每日2小时的运动处方。 中国载人航天工程总设计师在任务总结会上透露,未来计划将应急响应时间进一步压缩至48小时。为此,新一代载人飞船正在研发中,预计2026年完成首飞。新飞船将采用模块化设计,可在轨道上更换关键部件。 这次任务的经验已经转化为标准操作程序。航天科技集团五院发布的《载人飞船应急发射规程》新增了"在轨飞船替换"章节,共包含27项具体操作步骤。这份文件已与国际航天组织共享。 神舟二十号乘组创造的在轨驻留时间纪录(原定6个月延长至6个月零9天)虽然会被后续任务打破,但他们验证的应急保障体系将成为中国空间站长期运营的重要支撑。正如北京航天飞行控制中心一位老工程师所说:"太空探索容不得半点侥幸,每一次成功都建立在无数次演练和精确计算之上。" 这次看似普通的返航任务,实际上是中国载人航天工程三十年来技术积累的一次集中展示。从1999年神舟一号到今天的神舟二十一号,中国用20年时间走完了美俄半个世纪的路程。而这次应急任务的成功,标志着中国载人航天正式进入"常态化应急响应"新阶段。 以上内容仅供参考和借鉴