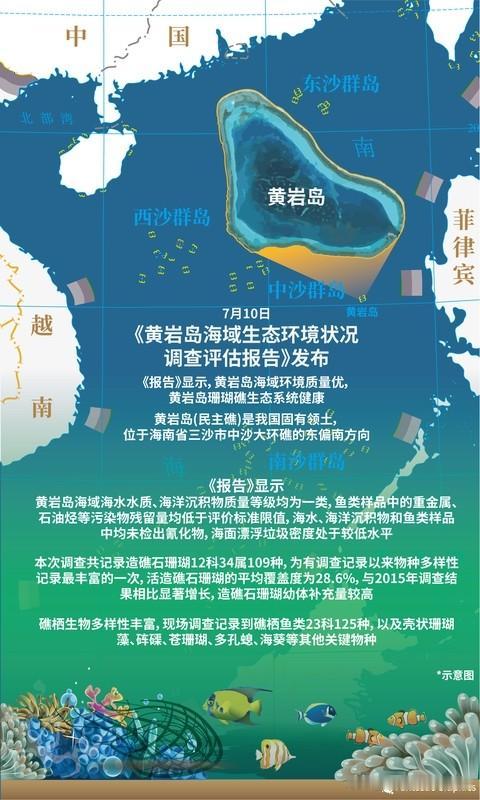

中国的“闪电援助”,恰恰是“逼”出了菲律宾的“军事摊牌”。这场在黄岩岛以东的军演,不是“挑衅”,它是马尼拉“交”给华盛顿的“投名状”,是在用行动向美国“自证清白”,证明自己没有因为中国的“邻里守望”而动摇。 10月1日吕宋岛的6.9级地震来得猝不及防,短短几分钟内七十多条生命戛然而止,数万人的家园化为废墟,只能挤在临时搭建的帐篷里瑟瑟发抖,眼看着寒冬将至,保暖物资、急救药品严重短缺,重建工作更是看不到头,整个受灾地区都被绝望的氛围笼罩。 而中国的反应速度堪称“邻里典范”,12小时内就敲定了包含食品、药品和重建资金的援助大礼包,满载物资的运输机紧接着就降落在马尼拉机场,这份不附加任何条件的人道主义援助,把“邻里守望”的诚意摆得明明白白。 疫情期间,中国更是向菲律宾捐赠了数百万件防护用品,派遣了唯一一支外国抗疫医疗专家组,还优先满足菲律宾的疫苗需求,捐赠的大米惠及50万个菲律宾家庭,这些实打实的帮助,本以为能换来相互尊重的邻里情谊,没想到却成了菲律宾向美国“自证清白”的背景板。 没等中国援助的物资全部分发到受灾民众手中,菲律宾海军的“何塞·黎刹”号护卫舰就迫不及待地带着澳大利亚“布里斯班”号驱逐舰、加拿大“魁北克城”号护卫舰杀到了黄岩岛以东,三国军舰一字排开,菲律宾的AW-159“野猫”直升机、加拿大的CH-148“旋风”直升机在空中盘旋侦察,军舰上的火炮更是直接展开实弹射击,演练的炮火声仿佛在向华盛顿喊话:你看,我没收了中国的援助,立场却丝毫没动摇。 这次军演的距离拿捏得极具“挑衅意味”,与中国巡航军舰最近时仅20海里,这个距离在海上几乎是脸贴脸的对峙,明眼人都能看出,这绝非偶然的军事训练,而是精心策划的政治表态。 菲律宾之所以如此急不可耐地递上“投名状”,核心原因在于马科斯政府上台后彻底倒向美国的外交路线,与杜特尔特时期相对稳健的“独立外交”截然不同。 马科斯政府坚信南海政策需要“威慑”支撑,而这种威慑只能来自美国及其盟友,因此不惜牺牲与中国的邻里关系,也要抱紧美国的大腿。 美菲之间的《加强防务合作协议》(EDCA)就是这种依附关系的核心,自2014年签署以来,已经扩展到10个军事基地,美国通过这些基地在菲律宾部署先进武器,还承诺为菲律宾军事现代化提供超过1亿美元的资金支持。 2024年美菲“肩并肩”军演更是号称史上规模最大,美军借机在靠近南海争议水域的巴拉巴克岛和接近台湾海峡的拉罗机场演练“海马斯”高机动火炮系统部署,明摆着就是把菲律宾打造成遏制中国的“桥头堡”。 如今不过是换了个搭档,拉上澳大利亚、加拿大这些美国的盟友,让这场“投名状”显得更有分量,试图营造“多国支持”的假象。 美国自然也乐于看到菲律宾的表现,其“印太战略”需要菲律宾这样的盟友在第一岛链上发挥作用,中菲之间的矛盾越突出,美国就越能借机扩大在南海的军事存在。 菲律宾显然摸透了美国的心思,知道只要在南海对中国保持强硬姿态,就能持续获得美国的信任和支持。 于是就出现了这种荒诞的场景:一边是受灾民众在帐篷里缺吃少药,等着中国的援助物资过冬;一边是菲律宾军方拿着美国援助的装备,在南海搞实弹演练,耗费着本可用于重建的资源。 菲律宾拉来的澳大利亚和加拿大,在南海问题上本就没什么直接利益,不过是跟着美国凑数,这场军演对菲律宾的实际军事意义微乎其微,专家早就指出,这类演习的重头戏其实是澳大利亚的战略投送演练,菲律宾不过是提供了一个靠近中国的演练场地,自己却还当成向美国邀功的资本。 中国的善意援助始终基于人道主义和邻里情谊,从棉兰老岛地震到塔尔火山喷发,再到这次的吕宋岛地震,中国每次都第一时间伸出援手,从未因为南海争议而缩减援助力度。 但菲律宾的操作却一再刷新底线,把中国的“邻里守望”当成可以利用的筹码,一边心安理得地接收援助,一边转头就跟着美国及其盟友在南海挑事。 这种“拿人手短却不手软”的投机行为,不仅损害了中菲之间的互信,也让菲律宾自身陷入尴尬境地。 毕竟,美国的援助从来都不是免费的午餐,那些附加条件的军事支持,最终会让菲律宾丧失外交自主性,沦为美国遏制中国的棋子。 而南海的和平稳定才是菲律宾发展的重要前提,与其忙着给美国递投名状,不如把精力放在民生改善和灾后重建上,好好利用中国的合作机遇完善基础设施,这才是真正对国家和人民负责的选择。 可现在的菲律宾显然没看清这一点,揣着中国的救援物资,却忙着在南海秀肌肉,这份“投名状”递得越勤快,反而越暴露其外交上的短视和投机本质,要不要我帮你补充一份**菲律宾近年对华援助与军事动作时间线**,更直观呈现其投机操作?