郭宇欣昨晚直播说了大实话, 她之所以会去演短剧, 就是因为一个人,不是男朋友,而是她的师兄黄浩雯。 郭宇欣说她中戏毕业后,很长一段时间没戏拍,事业进入低谷期,连房租都交不起了。 就买了考验资料准备回家考研,师哥黄浩雯却找过来,要带她去演短剧,两人一起合作过《我本微末凡尘》、《在八月盛夏》。 谁能想到,顶着“中戏表演系”光环的姑娘,会在毕业一年后蜷缩在出租屋角落,对着考研真题掉眼泪?郭宇欣不是没试过跑组,那些印着精致头像的简历递出去,大多石沉大海,偶尔接到试镜通知,也多是“女N号”“背景板”这类没几句台词的角色。有次她为了一个古装剧的小丫鬟角色,提前三天熬夜背台词,试镜时却被导演打断:“形象太正,不如那个网红有话题度。”这句话像针,扎得她半天说不出话。房租到期的前一周,她把攒了半年的积蓄凑出来,只够交一个月房租,看着手机里父母发来的“实在不行就回家”的消息,她咬着牙买了考研资料——至少,读书能让她暂时躲开“无戏可演”的窘迫。 黄浩雯找到她时,手里攥着一份短剧剧本,封面皱巴巴的,边角还沾着咖啡渍。“师妹,别放弃,”他语气笃定,眼底却藏着疲惫,“我毕业后跑了两年龙套,去年转去做短剧,虽然制作成本低,但至少能让我们站在镜头前。”郭宇欣后来才知道,黄浩雯当时刚凭一部短剧男主小有名气,却主动向团队推荐了她,甚至提出“降低自己的片酬,也要带师妹进组”。《我本微末凡尘》拍第一场戏时,郭宇欣因为紧张频频忘词,NG了十几次,制片人脸色越来越难看,是黄浩雯借口“调整机位”,拉着她到角落,逐字逐句帮她抠台词,还模仿对手戏演员的语气陪她彩排,直到她找回状态。那场戏拍完,黄浩雯后背的衬衫都被汗水浸透,却笑着对她说:“你看,你本来就该站在镜头前。” 现在的演艺圈,太多人盯着“大制作”“流量IP”,科班生仿佛成了“高不成低不就”的代名词——想进大剧组,拼不过自带流量的艺人;想接小角色,又被质疑“屈才”。数据显示,每年全国各大艺术院校表演系毕业生超万人,但真正能稳定接到戏的不足30%,更多人像曾经的郭宇欣一样,在坚持与放弃间挣扎。而短剧,这个曾被贴上“低成本”“快餐化”标签的领域,反倒成了很多新人的“救命稻草”。郭宇欣和黄浩雯合作的《在八月盛夏》里,她饰演的留守儿童,一句“妈妈,我等你回家”的哭戏,被网友剪成片段刷屏,有人评论“这演技,比某些偶像剧女主强太多”,甚至有导演通过私信找到她,递出了正剧的邀约。 可即便如此,仍有声音说“科班生演短剧是自降身价”。郭宇欣在直播里坦然回应:“能有戏演,能靠演技养活自己,这不是掉价,是底气。”她没说的是,黄浩雯当初带她进短剧圈时,也曾被同行嘲笑“没追求”,但他始终坚信,好演员不分舞台大小,哪怕是十分钟的短剧,也能演出打动人心的力量。两人现在依然保持着合作,每次进组前,都会一起泡在剧本围读会,把每个角色的心理活动扒得透透的,哪怕是一句简单的台词,也要反复琢磨语气和神态。 演艺圈从不缺有天赋的人,缺的是在低谷时愿意拉别人一把的温暖,更缺在浮躁环境里坚守初心的定力。郭宇欣的幸运,在于遇到了黄浩雯这样的师兄,但更多在底层挣扎的演员,未必有这样的机会。那些看不起短剧的声音,或许忘了,每个好演员的成长,都需要无数次镜头的打磨,而不是一上来就站在聚光灯中央。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

稻草熊

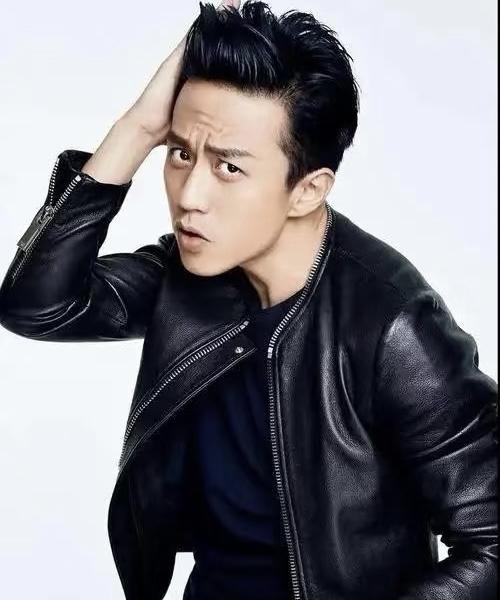

好师兄