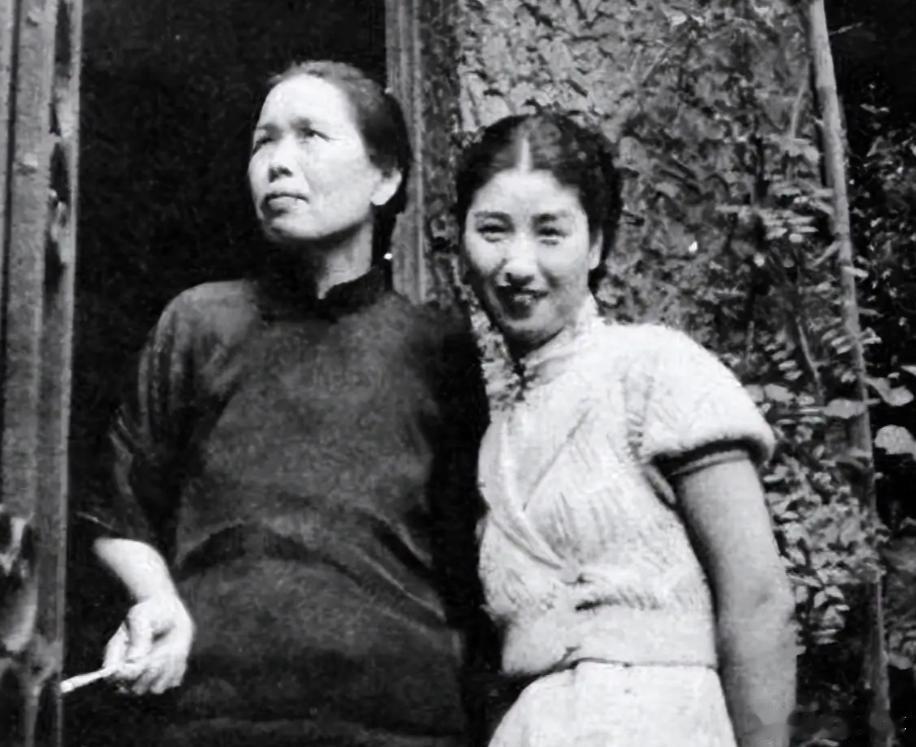

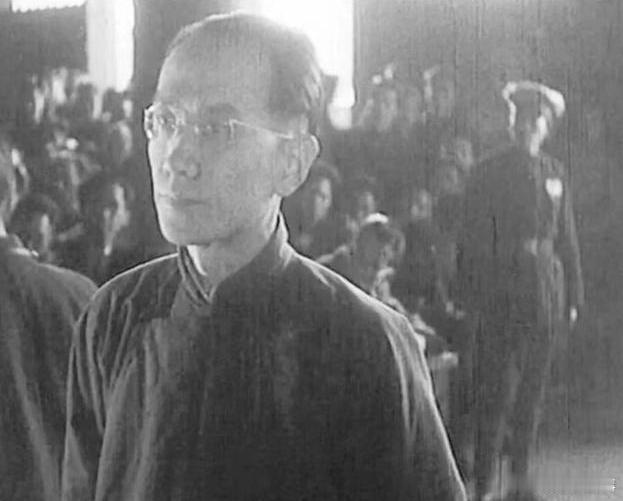

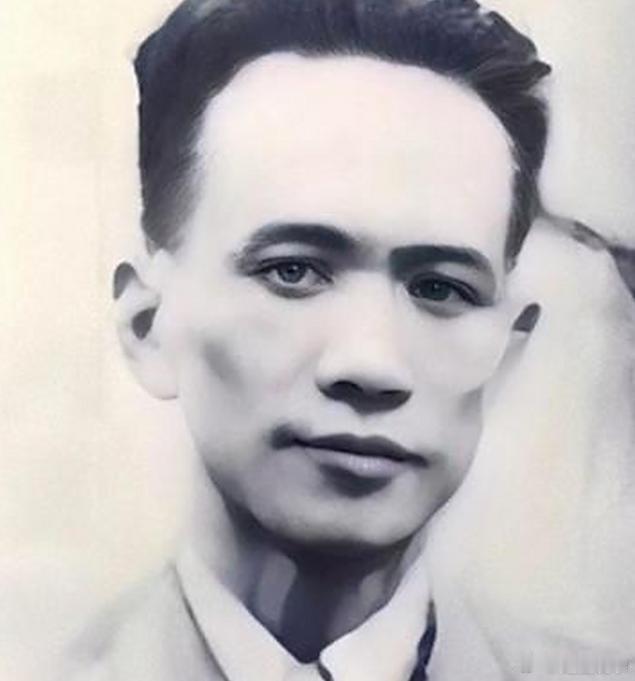

血色海棠:郑苹如最后的生命微光1940年的上海,秋意已浸透寒意,西郊的荒地上,枯草在风中瑟缩,像极了彼时飘摇的家国命运。郑苹如被押至此地时,身上还穿着那件素色旗袍——那是她曾穿梭于社交场、周旋于敌人之间的“战衣”,此刻却沾着尘土,却依旧难掩她眉目间的清婉。这位《色戒》中王佳芝的原型,从投身抗日情报工作的那一刻起,便早已将生死置之度外,只是没人想到,生命的最后时刻,会因一份人性的微光与她的从容,留下一段令人动容的过往。押解她的特务中,有曾暗中观察过她的人。他们见过她在酒会中巧笑嫣然,以智慧与胆识获取日军情报;也见过她在街头为受难同胞递上物资时的温柔。此刻面对这个年仅26岁、容貌清丽的女子,手中的枪竟变得沉重。没有人愿意成为终结这朵“铿锵玫瑰”的人,有人下意识地别过脸,有人手指在扳机上迟迟未动——他们或许沾染过鲜血,或许早已习惯了冷酷,但在郑苹如的平静面前,人性深处未泯的良知,终究战胜了特务的冷血。“不必为难,”郑苹如率先打破了沉默,她的声音没有丝毫颤抖,反而带着一种超乎年龄的镇定,“我有一个请求,希望你们能答应。”特务们愣住了,他们以为会看到恐惧、哀求,却唯独没料到是这样的从容。郑苹如轻轻理了理被风吹乱的鬓发,目光望向远方,那里或许有她牵挂的家人,或许有她未竟的理想:“我一生爱美,即便赴死,也想保留最后的体面。请允许我整理好衣物,让我以整齐的模样离开。”这个要求没有丝毫对抗,没有半句抱怨,只有一个女子对生命尊严的最后坚守。特务们面面相觑,最终有人默默点头。郑苹如缓缓转过身,背对着他们,动作轻柔地将旗袍的褶皱抚平,将衣领理得端正,又抬手将散落的发丝别到耳后。阳光透过稀疏的树枝洒在她身上,勾勒出她纤细却挺拔的身影,那一刻,荒地上的枯草仿佛都因这份从容而有了温度。她没有利用这份“不忍”奢求生机,只是以最体面的方式,与这个世界告别——她知道,自己的生命早已与家国紧紧相连,即便身躯倒下,精神也该如寒梅般,保持最后的傲骨。当她整理完毕,缓缓转过身时,眼中没有丝毫畏惧,反而带着一丝释然的微笑:“谢谢。”这两个字轻得像羽毛,却重重落在每个特务的心上。最终,枪声还是在荒地上响起,却比预想中晚了许久。郑苹如倒下时,身体依旧保持着整齐的姿态,仿佛只是累了,在这片土地上静静休憩。而那些曾犹豫的特务,此后每当想起那个秋日的午后,总会记起那个在生死面前依旧保持体面的女子——她用最后的请求,不仅守住了自己的尊严,更在冰冷的特务心中,种下了一颗关于“人性”的种子。许多年后,当人们谈论起郑苹如,不再只记得她是情报战线上的“美女特工”,更记得她生命最后时刻的从容与体面。她的“特殊要求”,从来不是对死亡的妥协,而是对生命的尊重——即便身处绝境,即便面对枪口,依旧要以最美的姿态,告别自己深爱的家国与理想。这份从容,比容貌更动人,比勇气更有力量;而特务们的“不忍”与最终的应允,也让这段血色过往中,多了一抹人性的微光,提醒着世人:即便在最黑暗的时刻,尊严与良知,依旧是照亮生命的星火。郑苹如的故事,早已超越了“原型”的标签。她用26年的生命,书写了一位女性的家国情怀;用最后的请求,诠释了何为“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”。如今再回望那段历史,荒地上的寒风早已散去,但那朵在血色中绽放的海棠,那份关于尊严与人性的微光,却永远留在了时光里,提醒着我们:有些生命,即便短暂,也足以照亮岁月长河。