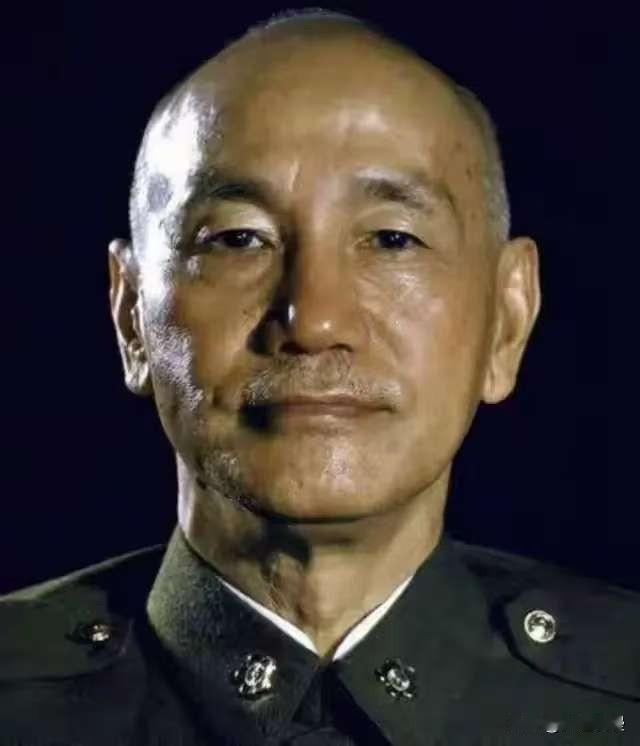

日本投降那天,陆军大臣阿南惟几切腹自杀了。他临死前,嘴里念叨的不是效忠天皇,而是:我一定要亲手斩杀米内! 米内是谁?海军大臣米内光政。 一个陆军的最高长官,在国家战败、自己决定以死谢罪的最后一刻,心里最大的执念,竟然是干掉海军的最高长官。 这股恨意,简直是刻进了骨子里。 很多人可能觉得,这只是个人恩怨。但其实,这背后藏着的是日本军队内部一个持续了近百年的巨大矛盾。 这个矛盾荒唐到什么地步? 这么说吧,海军自己造坦克,陆军自己造航空母舰和潜艇,都是当时的基本操作。 这事儿得从根上说起。日本陆军和海军,从娘胎里出来就互相瞧不上。 明治维新那会儿,推翻幕府的两大主力,一个是长州藩,一个是萨摩藩。 后来建新军队,长州藩的大佬们把持了陆军,成了“陆军之父”;萨摩藩的则控制了海军,成了“海军之父”。 这两派本来就是竞争对手,现在一个管陆地,一个管海洋,梁子算是彻底结下了。 更要命的是日本当时的军队制度。陆军省和海军省,管着人事和预算,归内阁政府管。 但真正指挥打仗的陆军参谋本部和海军军令部,却能绕开内阁,直接对天皇负责。 这就等于说,政府管不了军队怎么打仗。 陆军和海军这两个“亲兄弟”,谁也不服谁,各有一套指挥系统,都觉得自己可以直接“天听”,谁还把你内阁放在眼里? 这种从根子上就埋下的不信任,到了战场上,就演变成了一幕幕让人啼笑皆非的闹剧。 比如战略方向,陆军天天琢磨着“北进”,要拉着几十万关东军去苏联的西伯利亚抢地盘。 海军呢,则是一心想着“南下”,开着军舰去太平洋上跟英美抢石油和橡胶。 一个要往北,一个要往南,战略目标完全拧着来,国家资源就这么多,到底该听谁的? 结果就是吵了几十年,谁也说服不了谁,最后干脆南北一起打,两头都顾不过来。 为了不受对方的窝囊气,陆军和海军都拼了命地搞“自主研发”。 海军觉得陆军的坦克又笨又重,登陆作战根本指望不上,于是自己撸起袖子,搞出了“特二式内火艇”这种两栖坦克。 你没听错,海军自己建了个坦克工厂。 陆军一看,你海军能造坦克,我就不能造军舰?我们陆军兄弟要登陆作战,总不能次次都看你们海军的脸色吧。 万一你们半路撂挑子,我们不就成了活靶子? 于是,陆军也建了自己的造船厂,还真就造出了像“神州丸”、“秋津丸”这样的大型登陆舰。 这些船不仅能运兵,甲板上还能起降飞机,功能齐全,被大家戏称为“陆军航母”。 甚至为了保护自己的运输船队,陆军还丧心病狂地建造了潜艇。 这种荒唐的重复建设,浪费了日本本就紧张的资源,导致装备标准五花八门,后勤一塌糊涂。 但对当时的陆海军来说,面子比天大,花再多钱,也不能让对方看扁了。 战场上的配合,更是灾难。瓜岛战役就是个典型的例子。 几万陆军士兵被扔到岛上,很快就弹尽粮绝,饿得啃树皮、吃草根。 他们天天盼着海军的补给船,可海军的联合舰队在几次海战失利后,觉得风险太大,就是不肯全力支援。 陆军在无线电里破口大骂海军见死不救,海军则回骂陆军是蠢猪,战术呆板。 最离谱的还是中途岛海战。海军一夜之间被美军干掉了四艘主力航母,元气大伤。 这么大的事,海军高层居然觉得太丢人,决定对陆军封锁消息。 陆军那边还以为海军在太平洋上威风八面呢,结果过了好几个月,才从别的渠道知道,海军的主力已经快被打光了。 这种互相隐瞒、互不信任,直接导致了整个战争战略的误判。 现在我们再回头看阿南惟几的遗言,就全明白了。 1945年8月,日本败局已定。以阿南惟几为首的陆军强硬派,还想拉着全国一亿人搞“本土决战”,跟美军同归于尽。 而以海军大臣米内光政为代表的温和派,则认为仗已经打不下去了,必须尽快接受《波otsdam公告》,向盟军投降。 在最后的御前会议上,裕仁天皇最终采纳了米内等人的建议,做出了投降的“圣断”。 阿南惟几虽然是死硬的军国主义分子,但他对天皇的忠诚是绝对的。 天皇既然发话了,他不能公开反对,更不能发动兵变。 可他心里的那股气,那股对“软弱”的海军的怨恨,却达到了顶点。 在他看来,不是皇军打不赢,而是米内这些海军的“叛徒”出卖了国家。 所以,在1945年8月15日那个清晨,日本投降广播播出的前几个小时,他在官邸里,换上天皇御赐的衬衣,用最痛苦的方式切腹。 在生命的最后一刻,他没能去“斩杀米内”,这成了他最大的遗憾。整个过程极其痛苦,他挣扎了一个多小时才断气。