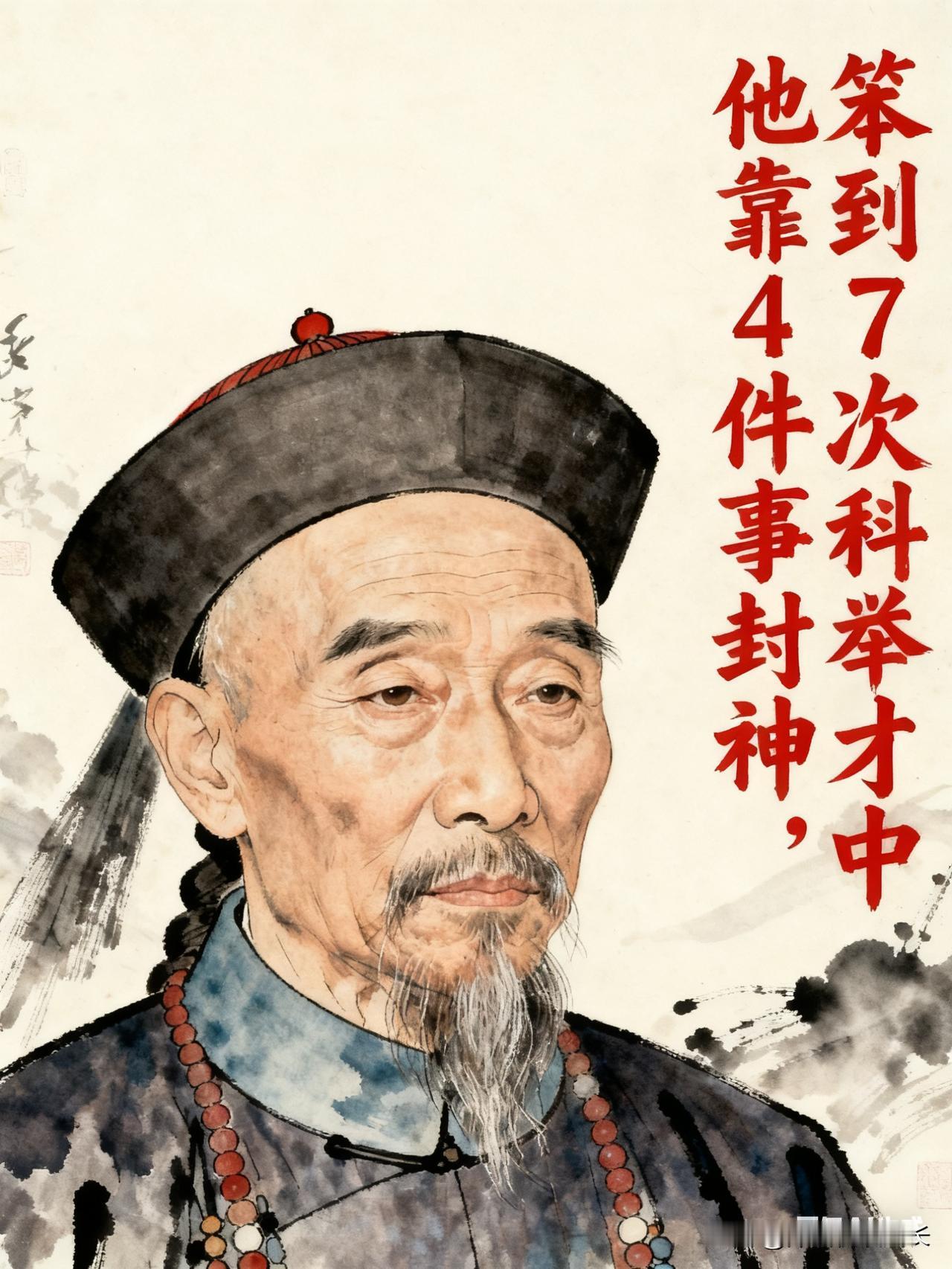

曾国藩:笨到科举7次才中,却凭4件事封神,拉开人与人差距的从不是能力 晚清名臣曾国藩,是出了名的“笨人”——读书时一篇文章背到深夜,被躲在房梁上的小偷都听会了,他还没记住;科举考试更是屡战屡败,足足考了7次才勉强中举。 论天资,他远不如同期的才子同僚;论能力,早年带兵屡战屡败,甚至两次被逼到投江自尽。可就是这样一个“起点极低”的人,最终却实现“立德、立功、立言”三不朽,成为影响晚清格局的核心人物。 后来有人问他:“你靠什么从一介笨书生,走到万人之上?” 曾国藩只答:“成事不靠天资,不靠能力,全靠这四件事。” 第一件事:藏锋——锋芒太露者,必遭人嫉 刚入官场时,曾国藩一身傲骨,见不惯官场腐败就直言上谏,看不惯同僚不作为就大胆弹劾,结果把自己活成了“孤家寡人”,被政敌联手排挤,连京城都待不下去。流放途中他幡然醒悟:“木秀于林,风必摧之;行高于人,众必非之。” 真正的强者,从不会把才智当炫耀的资本。就像成熟的稻谷,越饱满越弯腰;厉害的猎手,越从容越蛰伏。藏锋不是懦弱,而是收敛锋芒、静待时机,在不引人注目的日子里默默蓄力,等到关键时刻再一击即中——这才是处世的顶级智慧。 第二件事:守拙——投机取巧者,终难长久 曾国藩一生信奉“唯守拙可以补拙”。他读书没有捷径,就“一句不通,不看下句;今日不通,明日再读”,靠着这份笨拙的坚持,打下扎实的学识根基;带兵打仗没有奇谋,就“结硬寨、打呆仗”,每到一处先挖壕沟、筑营垒,不贪功、不冒进,一步步耗垮敌人。 反观我们身边,太多人总想着走捷径、找技巧,觉得“笨办法”太慢、太费力。可现实是:那些看似“笨拙”的坚持,藏着最稳的底气;那些耐住寂寞的深耕,才是成事的硬功夫。所谓守拙,就是摒弃浮躁、心无旁骛,把简单的事做到极致,时间自会给你答案。 第三件事:稳心——心乱如麻者,必误大事 曾国藩一生历经宦海沉浮、战场凶险,最惨时被太平军打得丢盔弃甲,连自己的府邸都被烧毁。可哪怕身处绝境,他也始终记得“每逢大事有静气”。每次遭遇挫败,他从不大喊大叫、慌乱决策,而是焚香静坐,在日记里复盘得失,梳理思路。 心态,从来都是人生的“定盘星”。很多时候,打败我们的不是困难本身,而是慌乱的内心——心一乱,脚步就慌,哪怕机会就在眼前,也会白白错过。能在世事纷扰中稳住心神,在低谷时不抱怨,在高峰时不张扬,才能在人生的风浪里沉住气、扎稳根,慢慢破局。 第四件事:慎行——行差踏错者,必毁全局 “慎”字,是曾国藩刻在骨子里的信条。他在日记中写道:“慎独则心安,主敬则身强。” 哪怕深夜独处,也绝不做违背本心的事;每做一个决定,都反复权衡利弊,考虑后果,不冒无谓之险。 人生没有回头路,每一步选择都藏着未来的走向。多少人因为一时冲动、一念之差,毁了多年积累的口碑;多少人因为急于求成、草率行事,把一手好牌打得稀烂。慎行不是畏缩,而是对自己的人生负责——三思而后行,守住底线,不越雷池,才能行得稳、走得远。 曾国藩用一生证明:能力可以通过学习提升,天资可以通过努力弥补,但藏锋的智慧、守拙的定力、稳心的格局、慎行的底线,才是真正拉开人与人差距的关键。 这四件事,看似简单,却需要用一辈子去修炼。愿我们都能放下对“天赋”“能力”的执念,从当下开始,藏锋自守、守拙成事、稳心破局、慎行立身,在漫长的时光里,悄悄沉淀,慢慢拔尖。 退休以后,最聪明的活法是什么? 现代人能从曾国藩身上学到什么?