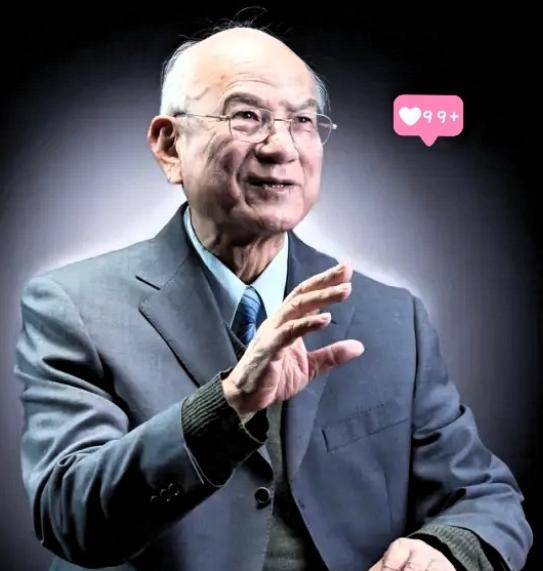

奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母,2018年,刘永坦获得国家最高科学技术奖,国家奖励800万元,没想到他却转身就捐给了母校! 2020 年 8 月的哈尔滨工业大学行政楼里,一对白发苍苍的老人相互搀扶着走进办公室,把一个装着 800 万支票的信封递了出去。 83 岁的刘永坦院士和妻子冯秉瑞教授,刚把国家最高科学技术奖的奖金全部捐给母校,设立了以两人名字命名的 “永瑞基金”。 这事在校园里炸开了锅 —— 要知道,这笔钱够在一线城市买好几套大房子,可老人至今还住在建校初期的老家属院里,墙皮都褪了色。 “从拿到奖状那天起,这钱就不是我的了。” 刘永坦对着围过来的师生说得轻描淡写。 获奖第三天,他就催着助手去办捐赠手续,连儿女都没多问一句。在哈工大待了 67 年的他,打心底里觉得:“国家给我的荣誉够多了,这点钱该用来培养更多能扛事的年轻人。” 没人比他更懂 “能扛事” 的分量。1981 年从英国伯明翰大学进修回来时,35 岁的刘永坦攥着一手先进雷达技术,却对着中国海防地图皱紧了眉头。 当时外国军舰在我国海域晃悠,常规雷达受海浪干扰,根本抓不住远距离目标 —— 这就是所谓的 “雷达盲区”,相当于海防线上开了个大口子。 “别人能搞出来,咱们凭啥不行?” 他拍着桌子立下军令状,拉着 6 个人的小团队就扎进了实验室。 真正的硬仗在渤海湾的荒滩上。从 1987 年开始,团队在这里一蹲就是八年。冬天的海风跟刀子似的刮脸,队员们裹着军大衣还冻得直跺脚,仪器冻得开不了机,就揣在怀里捂热了再用;夏天蚊虫能把人咬得满身包,晚上只能睡在临时搭的棚子里,听着海浪声改数据。 最头疼的是海杂波干扰 —— 海浪反射的信号比目标信号强一百万倍,就像在惊雷里找一根针。几十万行控制程序,只要错一个字符就前功尽弃,团队只能三班倒连轴转,一遍遍地调试返工。 1990 年 4 月 3 日凌晨,奇迹突然出现了。雷达屏上跳出一个小红点,稳稳地停在那里 —— 那是远处的一艘舰船!实验室里瞬间爆发出欢呼,有人扔了手里的记录板,刘永坦却盯着屏幕一动不动,直到反复核对完数据,才抹了把脸笑出声。这一下,中国有了自己的对海探测新体制雷达,成了极少数掌握这技术的国家。 可刘永坦没歇着。2000 年初,团队在南方建雷达站时又遇难题:靠近赤道的电离层干扰更强,雷达成了 “睁眼瞎”。“解决不了干扰,这雷达就是废铁!”70 多岁的他带着团队重新攻关,分析杂波来源、改系统设计,失败了上百次,终于在 2011 年搞出了全天时、全天候的实装雷达。 这玩意儿比国际最先进的同类装备规模更小、精度更高,直接把我国海防预警范围往外推了一大截。2015 年,这项成果再拿国家科技进步奖一等奖,距离上一次获奖已经过去 24 年。 搞科研抠到骨子里,过日子更是简朴得不像话。哈工大的老教工都知道,刘永坦院士穿的中山装洗得发白,脚上的布鞋还是老伴纳的。他和冯秉瑞是大学同学,相伴六十年,从来没红过脸。 当年搞雷达试验,老伴每天熬好姜汤送到海边;后来设立基金,两人一拍即合 ——“永瑞基金” 里的 “永” 和 “瑞”,就是他们俩的名字。 受资助的学生说,刘教授每次见他们都念叨 “好好打基础”,这话他说了六十年 —— 从 1958 年留校任教至今,他教过的学生里出了十几个院士,主编的教材还是高校必读书。 有人问他图啥,他指着雷达站的方向说:“当年插队种地时腰伤落下病根,可想到国家需要,就觉得啥苦都能扛。”1970 年他在黑龙江五常插队,插秧、积肥样样干,可就算累得直不起腰,晚上还在煤油灯下看无线电书籍。这种韧劲贯穿了他的一生:搞雷达攻关四十年,教书育人六十年,住老房子一辈子。 如今 “永瑞基金” 已经资助了上百位贫困生,刘永坦还在给博士生上课。有人算过,他这辈子拿的奖金加起来近千万,全捐给了科研和教育。 哈工大校长韩杰才说:“刘院士一辈子就干一件事,不以困难为断点,不以成就为终点。” 这话一点不假 ——89 岁的他现在还常去实验室,盯着新的雷达小型化研究,嘴里念叨着 “还要再往前走一步”。 800 万奖金捐出去容易,难的是一辈子的坚守。在这个追求速成的时代,刘永坦用四十年磨一剑的韧劲,用把一切献给国家的赤诚,给我们立了个榜样:真正的国之重器,从来不是某件装备,而是像他这样 “规格严格,功夫到家” 的中国人。