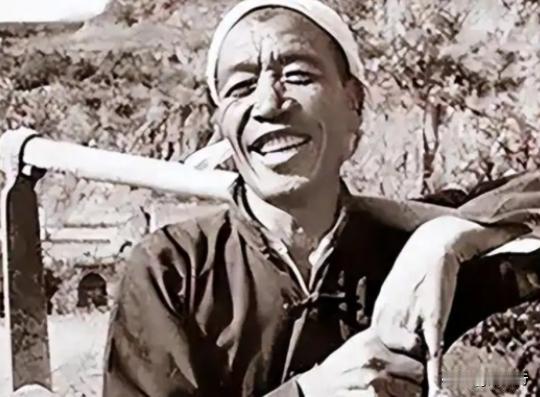

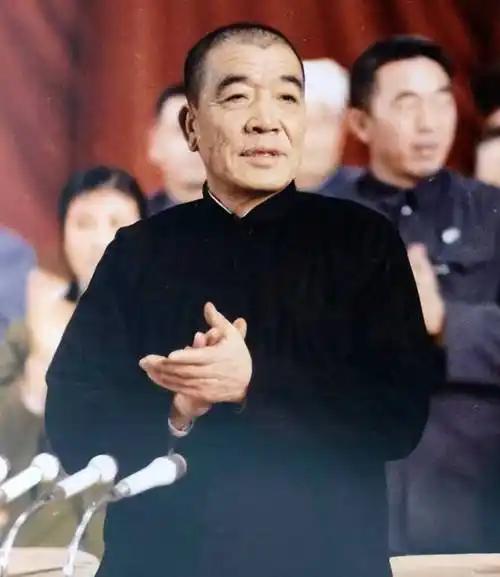

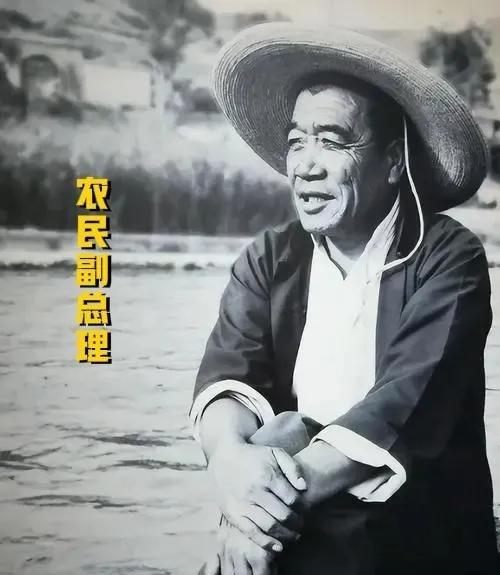

1979年,全国政协会议上,一位白发老人突然起身,批评主席台上的陈永贵,语惊四座:“农业学大寨是错的,把农业引入了歧途!你身为‘农民总理’,还不承认错误吗?” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1979年全国政协会议上,一位白发老人的发言让全场静无声息,他直指“农业学大寨”走了偏路,而发言者杨显东的这份底气,从来不是刻意发难,而是源于一辈子对农民的共情,对土地的敬畏。 杨显东的敢言,藏着他对农民疾苦最真切的感知。他生在湖北农村,年少时见过乡亲们为一口粮挣扎,寒冬里抢野菜的场景刻进了他心里。 后来他赴美学农,国外优渥的条件留不住他,回国后一头扎进田间,培育出高产棉种让棉农增收,更用双脚丈量了大江南北的耕地,成了最懂中国土地的人之一。 “农业学大寨”的起点,本是动人的奋斗故事。山西大寨村土地贫瘠,陈永贵带着村民镐头挖、肩膀扛,修梯田抗灾害,把低产田种出高产粮。 这份自力更生的精神打动了全国,“农业学大寨”的号召随之传开。陈永贵也从村支书成长为副总理,成了农民心中的榜样。 可当号召变成“一刀切”的模式照搬,问题就来了。杨显东在南方山区见过,本就多雨的坡地硬要修梯田,一场暴雨就冲垮田埂,刚种的秧苗全泡了汤。 他在西北乡村看过,为了仿造大寨“毁林造田”,村民砍光果树种粮食,到头来粮食没增产,连往年卖果子的收入也没了。 他拉着老农的手问收成,对方叹着气捏起一把碎石土:“地硬得发僵,种子都难发芽,可上面让学,咱不敢停啊。”这些眼见的疾苦,成了他必须开口的理由。 再者,他的发言不是一时冲动。在此之前,他早已跑遍十几个省的农村,蹲在田埂上查苗情、捏土看地力,甚至跟着村民一起下地干活,手里攒着一摞摞记录收成、土壤、气候的笔记。 他清楚大寨的奋斗值得敬佩,而农业从来不是“复制粘贴”,北方的旱田技法不适配南方水田,山区的梯田模式不该硬套在平原,违背规律的蛮干,只会让农民白受累。 杨显东的发言,像一颗石子激起千层浪。中央很快关注到这些实际问题,明确提出农业发展要因地制宜,尊重农民的首创精神。 再加上,山西省委对“农业学大寨”的偏差做了全面梳理,陈永贵也主动辞去职务,大寨后来也推行了家庭联产承包责任制,跟上了改革的步伐。 此后多年,杨显东依旧常往田间跑,黄淮海平原上,有人见过他弯腰捏起一把土细细端详,反复叮嘱农技员“要顺着土地的性子来”。 他还调研,并发现的实际耕地数据,更成了国家制定农业政策的重要依据。随着包产到户在全国推开,农民有了种地的自主权,粮食产量连年增长,中国人渐渐告别了“饿肚子”的日子。 这场会议上的直言,从来不是个人的对立,而是时代转型的必然。陈永贵的奋斗与杨显东的敢言,本质上都是为了让农民过上好日子。 而历史最终证明:艰苦奋斗的精神永远珍贵,但发展的关键,更在于尊重规律、实事求是,给劳动者真正的自主权,这正是那段岁月留给我们最深刻的改革启示。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信源:(光明网——杨显东同志逝世)