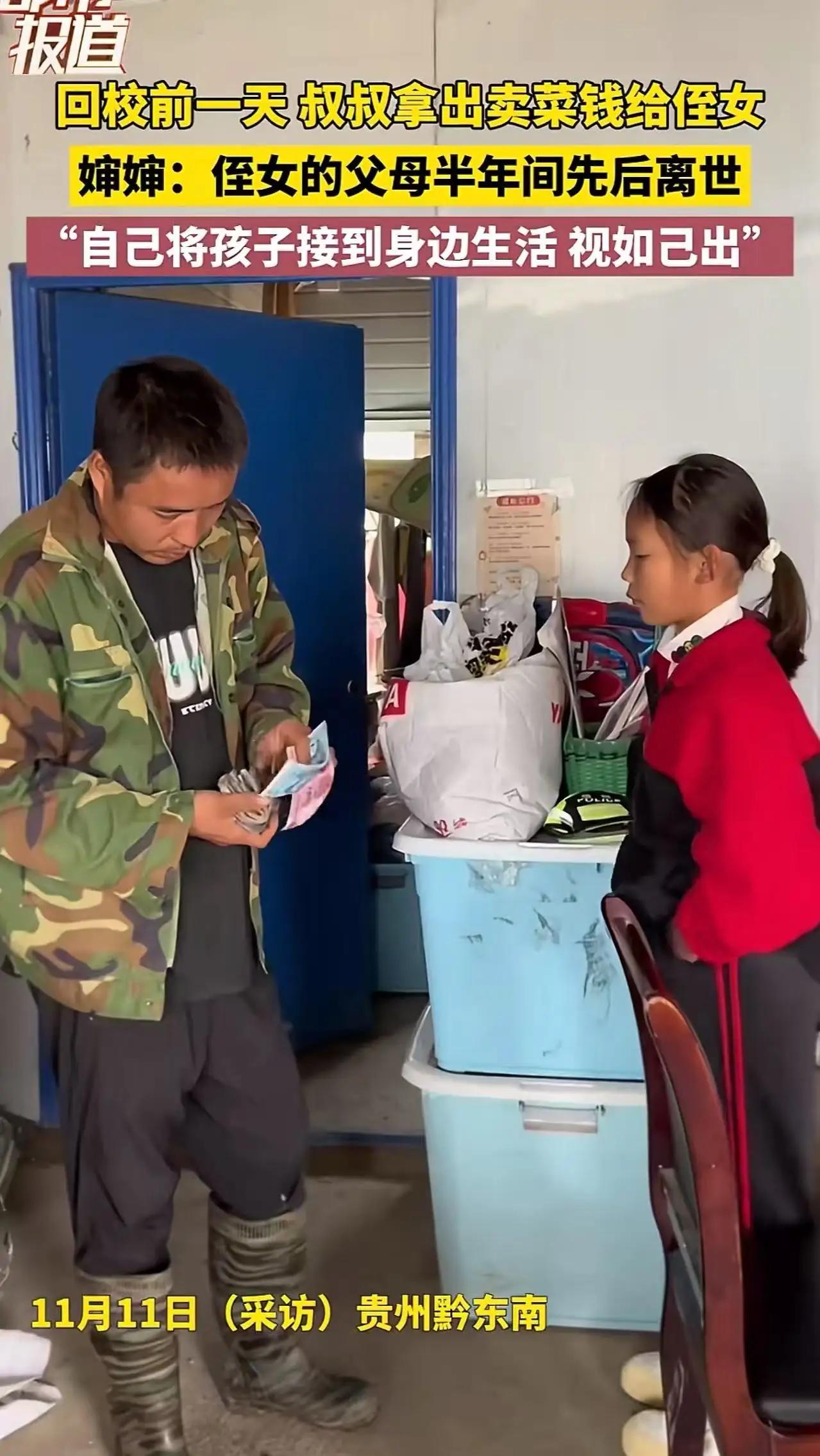

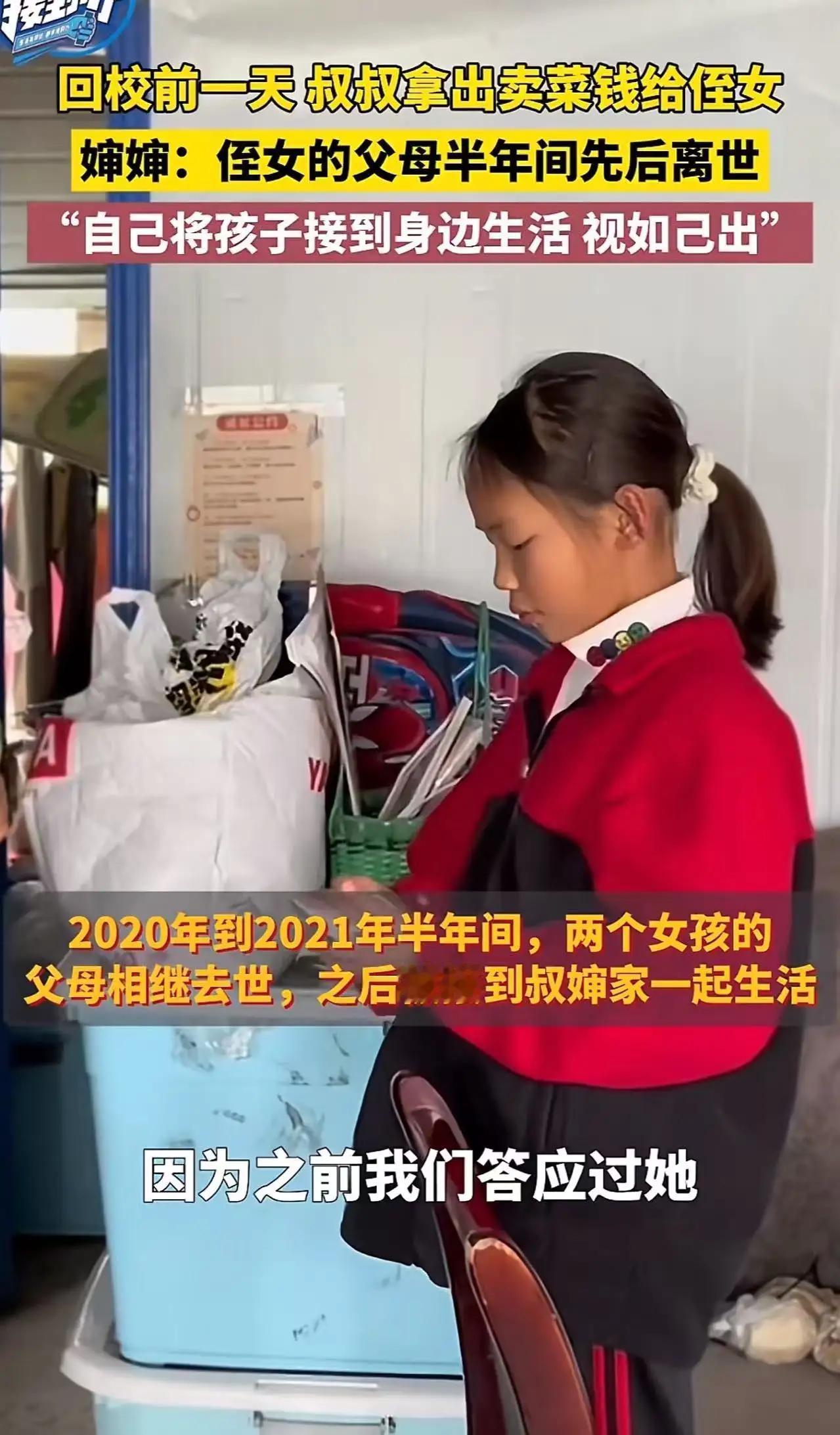

这则新闻展现了一个充满温情与责任感的家庭故事,以下从不同角度进行解读: 1. 亲情的力量与担当 叔叔婶婶在哥嫂离世后主动承担抚养责任,将两个侄女接回家中,体现了传统家庭观念中"长兄如父、长嫂如母"的延伸。这种非义务性的选择凸显了亲情的无私,尤其在贵州农村地区,经济条件有限的情况下更显珍贵。 "视如己出"的承诺超越了法律要求的抚养义务,展现了人性中最朴素的善良。婶婶强调"我们是孩子唯一的依靠",传递出对血缘纽带深刻的理解——亲情不仅是血脉相连,更是危难时的托付。 2. 经济压力与情感补偿 叔叔拿出卖菜所得给侄女的情节令人动容。农村家庭依靠务农为生,收入微薄,每一分钱都凝结着汗水。这种给予不仅是物质支持,更是用最直接的方式弥补孩子失去父母的经济安全感。 细节中提到的"回校前一天"暗示了这对夫妇对教育的高度重视。即便生活拮据,仍坚持让孩子继续学业,这种远见在留守家庭中尤为难得。 3. 社会背景下的微光 在乡村振兴的背景下,这类故事反映了农村互助传统的延续。相比城市,乡村的亲属网络往往承担着更重要的社会保障功能。叔叔婶婶的行为正是这种互助文化的生动体现。 事件引发关注也折射出公众对正能量的渴求。在信息爆炸时代,这种朴实无华的真情反而具有直击人心的力量,网友的共鸣背后是对物质社会中稀缺情感的集体向往。 4. 潜在挑战与长远思考 需要关注后续的心理支持。失去双亲的创伤需要专业疏导,农村地区心理健康资源匮乏可能成为隐忧。社会力量可考虑介入,帮助这个家庭建立长期帮扶机制。 法律层面,建议叔叔婶婶完善监护手续,确保孩子权益。我国《民法典》第27条明确规定了兄姐等近亲属的监护顺位,但实际操作中常因法律意识淡薄被忽视。 这个故事最动人的地方在于其真实性——没有宏大叙事,只有卖菜攒下的零钱、返校前的叮嘱这些生活细节。它让我们看到,普通人在命运重压下的选择,恰恰构成了社会最坚实的道德基石。这种发生在田间地头的善良,或许比任何说教都更有力量。社会感动故事 家庭亲情悲剧 人间亲情故事