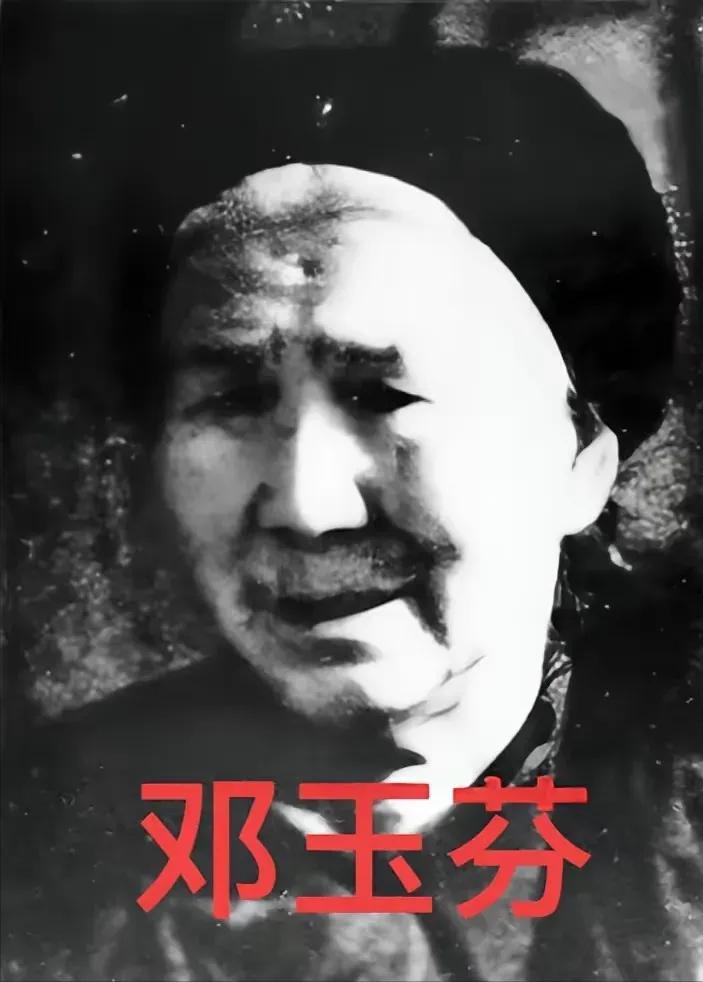

1949年,58岁的邓玉芬喜极而泣,她原本以为七个儿子都已死,没想到老三永兴竟奇迹般地活着回来了! 1970 年河北密云的土炕上,邓玉芬枯瘦的手攥着军装补丁,对围在炕边的孙辈轻语:“这线,是你七叔走那年搓的。” 话音刚落,她眼里滚出泪珠 —— 没人知道,她愿送七个儿子上战场,是因为见过比离别更痛的绝望。 孙辈们不知道,1933 年那个秋天,是邓玉芬人生的分水岭。 那天鬼子闯进村里,抢走她家最后一袋谷子,还放火烧了邻居的房,一个三岁娃在火里哭,鬼子却笑着走开。 邓玉芬抱着年幼的老七躲在柴堆后,浑身发抖,那一刻她就懂了:“不把鬼子赶走,咱老百姓连命都保不住。” 从那天起,她看着路过的抗日战士,心里就埋下了念头:“要是我儿子能参军,说不定能多救几个人。” 1943 年秋夜,老七满 18 岁要去打仗,邓玉芬坐在煤油灯旁搓线,手指磨出血泡也没停。 她想起三年前,八路军战士小张在她家养伤,小张腿上中了弹,还笑着给孩子们讲 “打跑鬼子就能上学”。 小张归队前,把仅有的一块干粮塞给老七,说 “等胜利了,我带你们去县城逛”。 可没过多久,就传来小张牺牲的消息,邓玉芬摸着那块没吃完的干粮,对老七说:“你去参军,替小张接着打。” 更没人知道,1941 年冬天,她把给老七留的半袋玉米面偷偷送进八路军粮车,是因为见过战士们挨饿的模样。 那天她去山里挖野菜,撞见几个战士啃树皮,有个小战士饿晕在雪地里,手里还攥着枪。 她想起自家儿子要是在战场上也这样,心就像被揪着疼,当晚就把存粮绑在腰上,绕山路送过去。 战士要给钱,她摆手:“你们为咱拼命,我这点粮食算啥?要是我儿子在,你们也会这么帮他。” 1942 年反 “扫荡” 时,她把土房让给伤员住,抱着 16 岁的小战士哄,是因为小战士像极了老二。 小战士腿上的伤化脓,邓玉芬用嘴嚼烂草药敷上去,小战士哭着说 “想娘了”,她也红了眼。 她想起老二参军前,也是这样抱着她的胳膊撒娇,说 “娘,我打完仗就回来给你挑水”。 夜里守着伤员,她心里想:“我多照顾一个战士,说不定就能多保住一个娘的儿子,也能让我儿子在战场上有人帮。” 1949 年永兴回来,说在战场上见过跟老七差不多大的兵,邓玉芬心猛地一揪,却没敢多问。 永兴说有次打仗,战友为了掩护他中弹,临死前还喊 “要守住阵地”,邓玉芬听了,眼泪掉在碗里。 她对永兴说:“你弟弟们要是还在,也会像你战友这样勇敢,娘不后悔送他们去,因为他们是在保家。” 她没说,当年送老大、老二走时,她夜里总梦见鬼子又来烧房,只有想到儿子们在打仗,心里才踏实些。 1953 年村里办扫盲班,她第一个报名,一笔一划写儿子们的名字,是因为想记住他们为啥而死。 老师问她为啥这么认真,她笑:“我得认识字,以后能给孩子们讲,你叔叔们是为了赶鬼子、保家国才去打仗的。” 其实她心里清楚,老六、老七多半不在了,可她还是想让更多人知道,她的儿子们不是白死的。 1960 年她缝补永兴的军装,用当年给老七搓的线,是想留住那份念想。 她对永兴说:“留着吧,让后辈看看,你弟弟们当年就是穿着这样的衣裳,去打鬼子的。” 永兴接过军装,看见娘的手在抖 —— 他知道,娘送他们上战场,不是心硬,是因为把 “家国” 看得比啥都重。 如今,邓玉芬的孙辈们把她搓线的木梭、纳鞋底的针捐给了纪念馆。 蜡像场景里,她送儿子参军的背影旁,多了块展板,写着她当年常说的话:“没国就没家,为了家,就得有人去保国。” 每年清明,学生们听她的故事,都会问 “邓奶奶为啥愿意送儿子去打仗”,讲解员就会指着展板,讲她见过的暴行、她心里的家国。 那件缝了三次的军装,补丁上的针脚依旧清晰,像在诉说:这位母亲的抉择,从来不是一时冲动,而是源于对家的守护、对国的担当。 参考资料:邓玉芬:为抗战献出6位亲人的伟大母亲2015年05月26日21:15:37来源:北京晚报