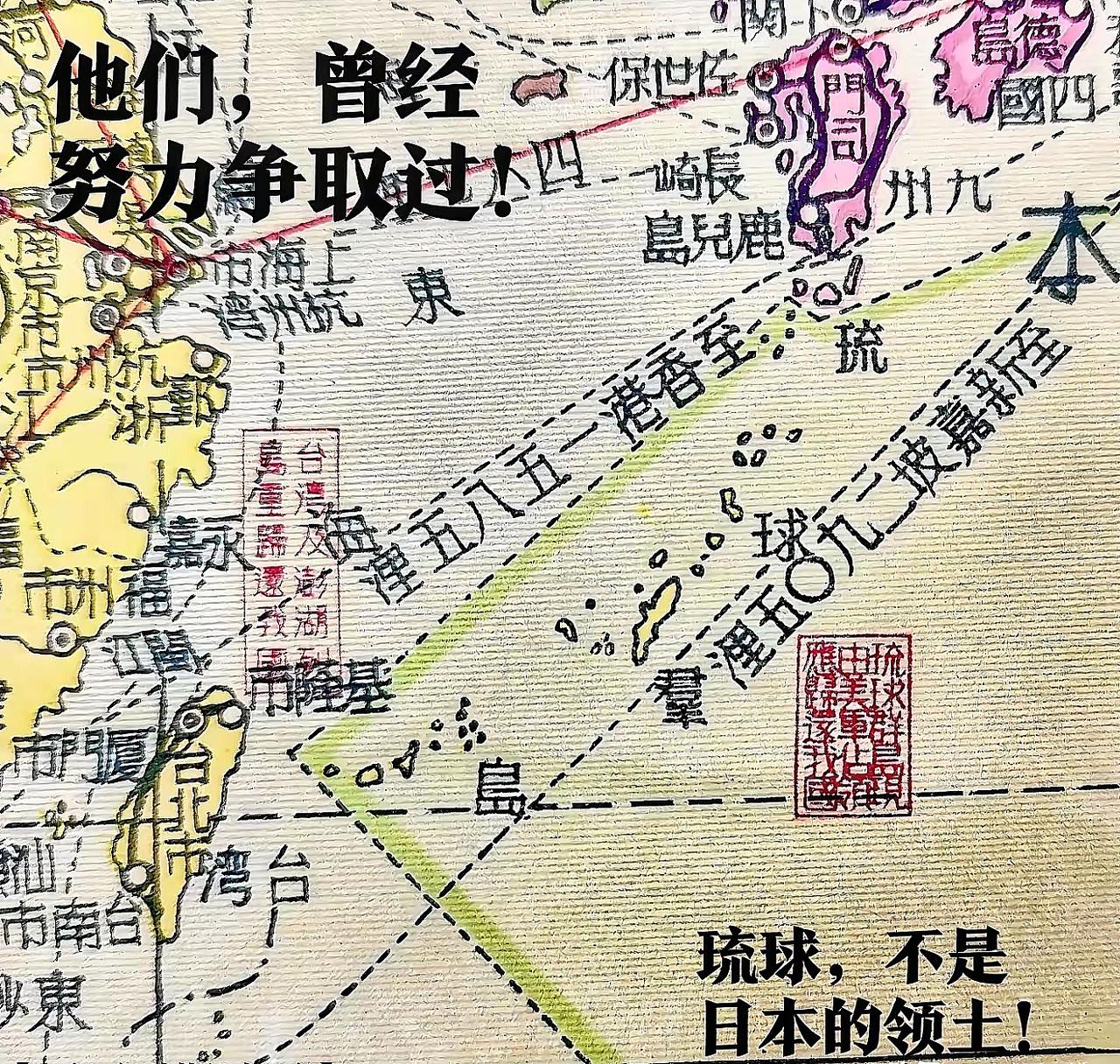

[微风]联合国审议中日琉球主权,11月9日,日本知名右翼媒体《产经新闻》刊发社论称,有关言论“无法接受”,还扬言要让“中国政府撤回言论”。 在日内瓦一个看似平常的会议室里,一句话点燃了东京的政治火药桶。当联合国人权理事会的审议议题触及到琉球群岛的主权归属时,日本国内瞬间炸开了锅。 11月9日,以立场强硬著称的《产经新闻》迅速刊发社论,用“无法容忍”这样的激烈言辞回应,甚至公开要求中国政府“撤回言论”。这突如其来的激烈反应,让一个长期被刻意模糊化的历史问题,再次浮现在世人眼前。 这不仅仅是一场外交辞令的交锋,更牵扯出一段横跨数百年,交织着王国兴衰、大国博弈和无数普通人命运的复杂往事。 很多人对琉球的印象,或许还停留在阳光沙滩和美军基地上。但翻开历史的卷轴,你会发现这片岛屿的身份远比想象中独特。早在1429年,一个独立的琉球王国便已正式建立,它并非任何一个国家的附庸,而是一个以贸易立国的海洋强国。 在随后的数百年间,琉球王国与明朝和清朝保持着一种特殊的朝贡关系,这种关系更像是区域秩序下的一个安全与贸易的伙伴,而非直接的统治。 琉球拥有自己的语言、文化和政治体系,在东亚的舞台上扮演着独特的中间人角色,这种独立的身份,是其历史主张的根源。 然而,历史的航向在17世纪初遭遇了暗流。1609年,日本萨摩藩的军队入侵琉球,王国自此被迫向萨摩藩和清朝同时进贡,陷入了“两属”的尴尬境地。这为日后的主权争议埋下了第一颗种子。 真正的转折点发生在1879年,明治维新后的日本国力强盛,通过“琉球处分”正式吞并了琉球王国,将其设为“冲绳县”。 这一举动,在法理上终结了琉球王国的独立存在,也成为了今天日本主张其主权的核心依据。可问题是,一个延续了数百年的独立王国,其主权是否可以通过单方面的武力或行政命令就被彻底抹去?这个问题,至今仍像幽灵一样盘旋在冲绳的上空。 二战的结束,让琉球的地位变得更加扑朔迷离。战败的日本失去了对琉球的控制权,该群岛由美国接管。这里的关键点在于,美国在1951年签订的《旧金山和约》中,仅仅获得了琉球的“施政权”,而非“主权”。这是一个至关重要的法律区别,意味着美国只是代为管理,并未决定其最终归属。 更复杂的是,作为二战主要战胜国的中国,无论是当时的中华民国还是后来的中华人民共和国,都未曾签署这份和约,因此从中国的角度看,这份和约对琉球主权的规定从一开始就缺乏合法性。 直到1972年,美国将“施政权”交还给日本,但“主权”问题被巧妙地搁置了。说白了,美国只是把“管家”的位子还给了日本,但房子的“房产证”到底在谁手里,始终没有定论。 如今,当你踏上冲绳的土地,这种历史的撕裂感会变得异常真实。这片仅占日本国土面积0.6%的岛屿,却承受着超过70%的驻日美军基地。 飞机起降的巨大噪音、频发的安全事故、美军士兵犯罪带来的社会问题,像一道道伤疤,刻在当地居民的心里。冲绳人常常感觉自己像是被东京和华盛顿共同抛弃的棋子,为了所谓的大国战略,牺牲了自己的家园和安宁。 这种强烈的被剥夺感,使得许多冲绳人对日本中央政府离心离德,甚至催生了寻求独立或高度自治的声音。他们抗议的不仅仅是美军基地,更是自己在国家决策中被边缘化的命运。 所以,当中国在联合国这样的国际场合重提琉球主权问题时,它触碰的不仅仅是日本官方的敏感神经,更是在回应冲绳民间长期积压的不满情绪。 这并非简单的“挑拨离间”,而是一个复杂的地缘政治棋局。日本右翼媒体之所以反应如此激烈,正是因为他们深知,琉球问题的复杂性远超其表面的法律归属。它牵扯到战后国际秩序的合法性、美日安保战略的基石,以及一个地区民族的身份认同。任何一个环节的松动,都可能引发连锁反应。 这场由联合国审议引发的争论,就像打开了一个潘多拉魔盒,释放出被压抑已久的历史、法律和情感纠葛。它迫使我们去思考,一个地区的主权,究竟是由强权政治决定,还是应该尊重其历史脉络和当地人民的意愿?当大国博弈的棋盘落在普通人的家园上时,他们的声音又该如何被倾听? 这个问题,恐怕没有简单的答案。或许,真正的答案,就藏在冲绳那片蔚蓝但并不平静的大海深处,等待着每一个关心此事的人去探寻和思考。你又怎么看呢?

用户10xxx87

日本领土只限于日本岛,其他都不是日本领土!

用户10xxx16

当年行政权要交给蒋,蒋不要。

不想走

我这几年一直看到类似的文章都会评论一下,意思是,根据二战以后的规则,中国是有权利在日本驻军的,这些事情我们要不停的说,即使现在的环境没有办法去驻军,也要不停的说,要让小日本难受,要让全世界知道我们有这个权利,其次,我们还要不停的说琉球群岛跟日本没有关系,他是一个主权国家,理论上是有复国可能性的,那么同样的逻辑,我们也要不停的说,这样小日本就每天在应付这些舆论,四处灭火,无瑕再给中国添乱,个人观点,经常复制这个观点,评论类似的文章和视频,希望聚集更多民间力量来对付小日本,加油。

用户10xxx86

ZG正在下一盘大棋,只有把日本打败了,琉球才会实现独立或者重新归属ZG,刚好高市幺婆撞上枪口,告诉日本这次不准投降。

666666

小日本欠中国人民3500万条人命和海量的财产损失!血债只能用血偿还!欠债还钱!必须还本付息!

星辰大海

日本必须放弃占领琉球群岛,放弃压迫琉球人民!

666666

小日本欠中国人民3500万条人命和海量的财产损失!血债只能用血偿还!欠债还钱!必须还本付息!

人文热点

学习美军先进经验,对日本不要心存幻想,更不能圣母,只要日本胆敢偷袭我军,就应该立即动用海军、空军、火箭军给予日本本土所有城市毁灭性打击!

春华秋实

我们的地图应该恢复琉球群岛名称

风云

中俄一起把日本分了就好

天鑫

打台湾可能下不了手,打日本必须狠。

用户12xxx06

冲绳,琉球群岛都是被日本武力占领的,必须归还

用户11xxx93

琉球群岛我们的!

用户93xxx68

琉球是不是想并入中国

一意 回复 11-14 17:05

琉球的原住民是山东人,后来朱元璋又赐闽人三十六姓,成为了琉球政治文化的主导

品果

解铃还须系铃人!美国!要美撤出琉球所有军事基地就没有日本什么事了

用户10xxx92

日本就是吃饱没事做,确实该弄点事情让他们做做

东方不败

罗斯福两次提议琉球群岛和越南主权给中国,蒋介石光想着打内战不要 。