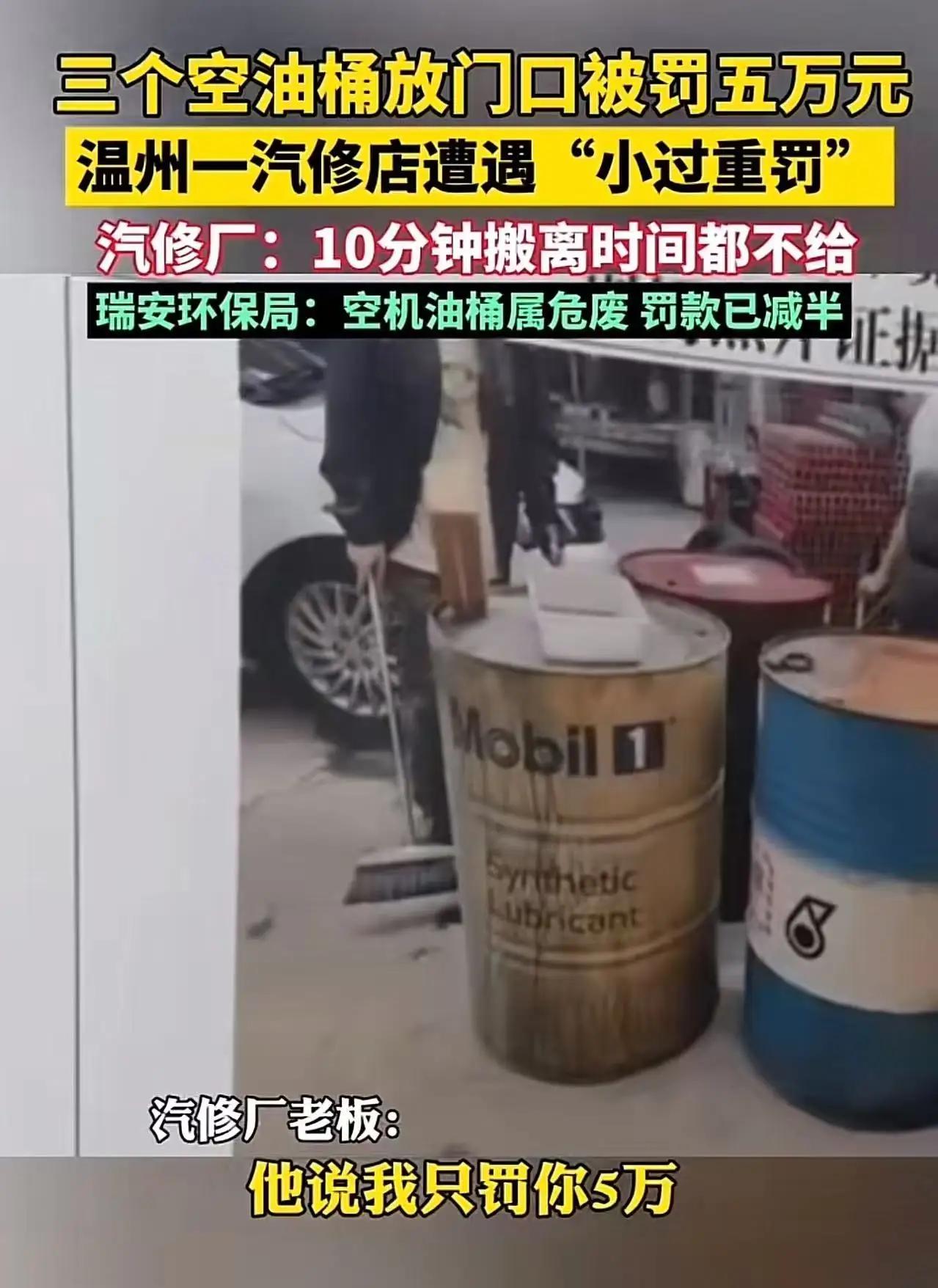

这起看似“小事”的罚款,却引发了我们对“执法尺度”和“企业生存压力”的深刻思考。在浙江温州,一家普通的汽修店老板因为临时堆放了三个空机油桶,就被环保部门开出了5万元的罚单。这金额之大,令人咋舌,也让人不禁质问:难道环保的“铁律”就不能有点“人性”? 老板的心情可以想象,他满脸无奈:“连10分钟搬离的时间都不给,就直接开出5万罚单。”这句话,折射出许多小微企业在面对行政执法时的无助与焦虑。我们都知道,企业的生存本就不易,每一笔支出都像是在刀尖上跳舞。如今,一个“临时堆放”的疏忽,就可能让企业陷入“生死劫”。 但另一方面,环保的底线又何尝不是我们这个社会的“生命线”?环境保护关系到每个人的未来,不能因为一时的疏忽就放任污染蔓延。瑞安环保局回应:“5万元已是最低处罚标准。”这句话似乎在告诉我们:执法尺度是铁的,但同时也让人疑惑,是否存在“尺度过重”的可能?是不是有些“惩罚”过于严苛,忽略了企业的实际困难? 这场“罚款风波”,其实折射出一个更深层次的问题:在追求环境保护的同时,是否也要考虑到企业的“生存空间”?在“严管”的背后,我们是否也需要一些“温度”?毕竟,没有企业的活力,经济怎么发展?没有合理的执法,环境保护又怎么落实? 更令人感慨的是,很多小微企业的老板们都在默默承受着这样的“夹心饼干”。他们不是不想守法,也不是不关心环境,而是缺乏足够的“缓冲期”和“理解”。一纸罚单,可能让一个家庭的生活陷入困境。 或许,我们需要的,不只是“铁腕”式的执法,更是一份“人性化”的关怀。合理的处罚应当考虑到企业的实际情况,给予一定的缓冲时间,让“守法”成为一种习惯,而不是“被罚”的恐惧。 这次事件,或许可以成为一个契机:让我们在追求环保的同时,也能多一些理解和包容。毕竟,社会的和谐,建立在法律的刚性和人性的柔软之间。希望未来的执法,能在“严格”与“温情”之间找到那个最合适的平衡点,让每一个企业都能在守法的道路上走得更稳、更远。