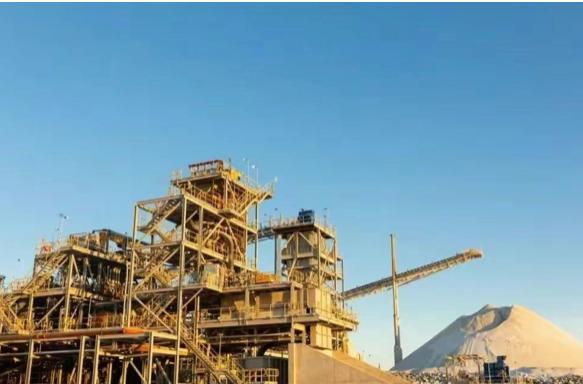

沙漠下面几乎全是石油,我国缺油年年大量进口,那为啥不开采呢?就拿塔克拉玛干沙漠来说,已经探明的石油储量有178亿吨,但为什么放着这么多油不采,年年还得花大价钱进口? 塔克拉玛干的气候,不是普通的“热”或者“冷”能形容的。夏天地表温度可以烤到七十多度,冬天又能冻到零下二十度以上,昼夜温差像坐过山车。 而且,沙丘不是站着不动的,今天在这打了个井,过几天可能就被流沙彻底吞了。曾经有钻探队眼睁睁看着价值几百万的设备被沙子活埋,救援队过了半个月才从沙子里抠出个设备顶。 再往地下看,问题更棘手。塔克拉玛干的石油储层不是那种“浅浅一戳就冒油”的类型,而是深埋在八千米甚至更深的地层里。 这个深度,温度可以超过两百度,压力大到相当于几千个大气压压在一起。普通的钻井设备在这种环境下根本撑不住,别说出油了,能安全地打完一口井就算赢。 更关键的是,油并不是像水那样集中在一处,而是零散地分布在一些岩石缝隙里,像是在迷宫里找一堆藏得极深的细小珍珠。 技术难题可以攻克,但成本问题不是一句“砸钱”就能解决的。在塔克拉玛干开采一桶石油的成本远比中东高出几倍。中东有优质浅层油田,资源集中、地形平坦、开采便利,成本低得令人羡慕。 而在塔克拉玛干,每打一口井、每铺一公里管道,都要面临巨额投入。尤其是沙漠里的管道,修建难度堪称炼狱,光是防腐蚀这一项就要做多层特殊处理,还得能忍受沙尘暴的折磨。 一公里的造价,可能比大城市的核心楼盘还高。这种情况下,如果国际油价走低,那基本就是赔本赚吆喝。 当然,环境保护的考量也不能忽视。很多人以为沙漠就是荒地,没啥生态负担,其实不然。塔克拉玛干的生态系统极其脆弱,一旦破坏,恢复成本高到吓人。 比如,一旦钻探过程中产生的含盐废水渗入地下,会加剧土壤盐碱化,对本就稀少的荒漠植被造成毁灭性打击。 更严重的是,沙漠下有暗河,这些水脉是维系沙漠生态的“血管”,一旦遭到破坏,可能需要几年甚至几十年才能修复。 国家早就划定了生态红线,任何开发行为都必须配套高强度的生态修复方案,这无疑进一步拉高了门槛。 这么多难题摆在面前,难道就真的束手无策?当然不是。中国的石油行业从来不是靠“容易”走到今天的。 近年来,针对沙漠地区的极端环境,科研人员开发出了专门的高温高压钻探设备,能够适应八千米以上的深井作业。 地震勘探和电磁成像技术也越发成熟,让地下结构看得更清、更准。同时,为了减少对生态的影响,“零排放”技术、钻井液循环系统等环保工艺已经在实际应用中取得成效。 这些进步虽然没法一夜之间让所有问题消失,但确实让原本不可能的事情,变成了“有可能”。 不过,真正决定我们要不要动用这些石油资源的,并不是技术,而是战略。塔克拉玛干的石油,是国家能源安全的一部分储备资源,不是“现在用不上就浪费”的概念。 在当前国际油价、进口渠道、全球能源格局相对稳定的背景下,适度进口、保存本土资源,其实是更理性的选择。 一旦国际局势发生变化,或者技术进一步突破,这些深埋地下的石油资源就能成为关键时刻的底牌。这种战略储备的思路,在世界范围内都是通行的。 所以,塔克拉玛干的石油不是不想采,是现在不该急着采。一方面是经济账,采出来可能不划算;另一方面是战略账,留着更值钱。 真正的能源安全,不是一天之内把所有资源都用光,而是有选择、有节奏地布局。而塔克拉玛干的石油,就像是一笔压箱底的资产,平时藏着不动,一旦局势需要,就是王牌。 这不是保守,是智慧。国家层面的能源战略,从来不是靠冲动决定的。塔克拉玛干的沉默,不是不重要,而是在酝酿属于它的关键时刻。 未来某一天,这片沙漠下的石油,也许会成为国家能源安全的决定性力量。而在此之前,保存它,就是最好的使用方式。 对此,你有什么看法呢???

花生糖

自己的当然得留着了,这是资源怎么能随便开采?