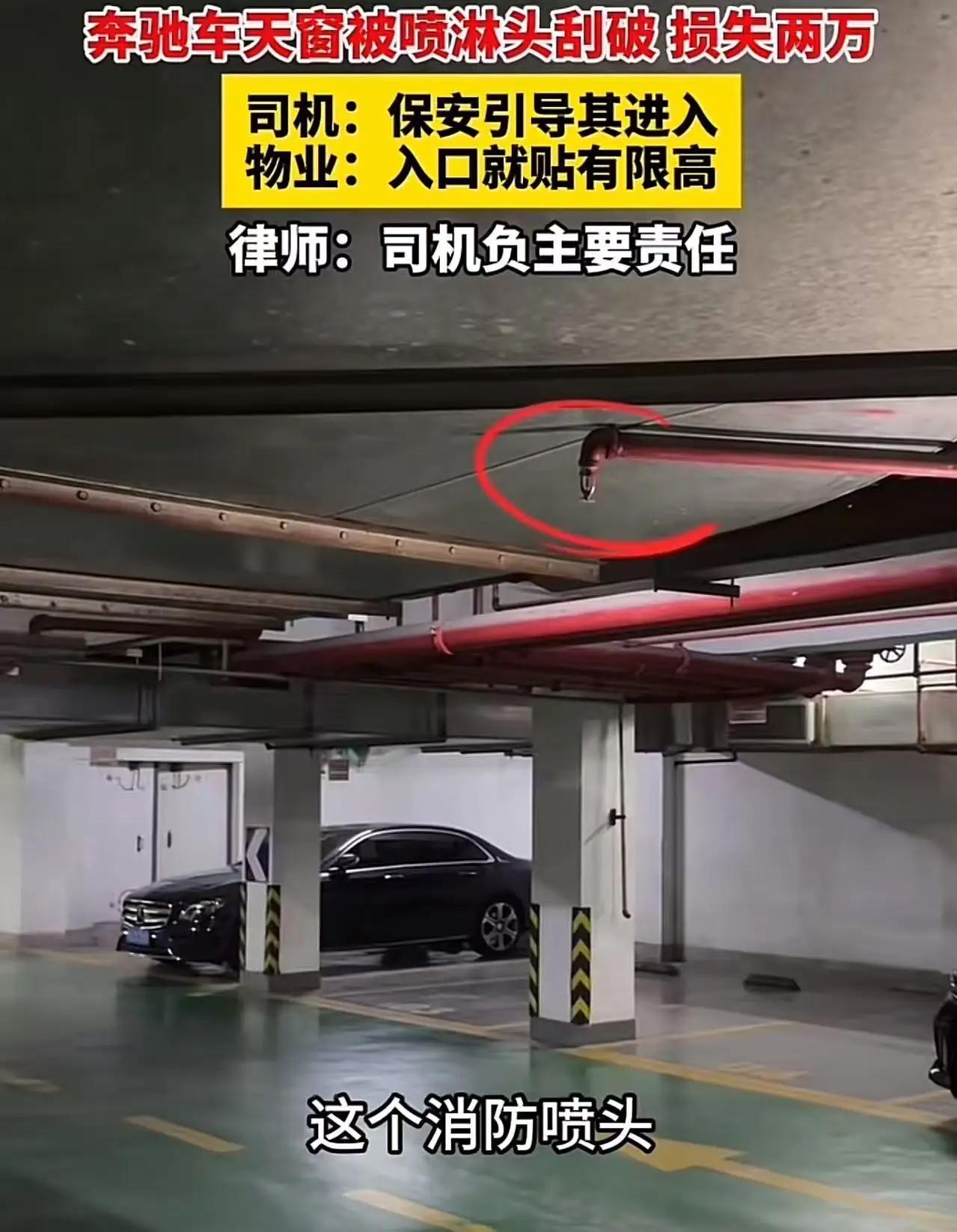

在都市生活的快节奏中,许多人习惯了用“理直气壮”来维护自己的一点“权益”。但这次的事件,却让我们看到了一个深层次的社会现象:当“理”与“情”发生碰撞时,谁又真正站在了正义的一方?这场看似简单的赔偿事件,背后折射出的是我们每个人都可能面临的“责任与理解”的考验。 男子开着豪华奔驰,进入地下停车场,本应是件平常不过的事情,可谁曾想,天窗被喷淋头刮坏,损失超过两万。这一瞬间,原本平静的生活被打破了。男子觉得物业保安没有尽到提醒责任,情绪激动,索要赔偿。物业负责人则用一句简洁的话回应:“入口的限高标志那么大,你看不到吗?”这句话,仿佛点出了事件的“焦点”,但也引发了更深层次的思考:责任的界限在哪里?理解与包容的空间有多大? 这个事件让人不禁反思:在我们的日常生活中,多少“责任”被模糊了?又有多少“理解”被忽视了?我们习惯用法律、规则来划定责任,却少有人愿意站在对方的角度去想一想:如果是自己,会不会也曾忽略过那些“看得见的标志”? 更令人感慨的是,现代社会似乎越来越倾向于“找茬”与“维权”。无论是公共场所的“责任归属”,还是家庭、职场的“责任划分”,都在不断被放大。有人说,这是“权益意识”的觉醒,但也有人担心,这变成了“责任的推卸”。在这场“谁的错”的争执中,真正失衡的,是我们对“理解”和“宽容”的缺乏。 如果我们换个角度来看:这是不是一场关于“责任感”的教育?我们每个人在生活中,都应承担起相应的责任,但同时,也要懂得理解他人的难处。像物业负责人那样,既坚持规则,也要换位思考:如果是自己,是否也会在繁忙中忽略了那些“醒目的标志”?而男子,是否也应该考虑到:在公共空间,自己的行为是否给别人带来了不便? 这起事件的核心,不仅仅是赔偿的争端,更是关于“责任与理解”的社会课题。它提醒我们:在追求权益的同时,更要学会理解与包容。毕竟,没有谁愿意成为“责任的背锅侠”,也没有人愿意被无端指责。我们都希望一个更宽容、更理解的社会环境,让矛盾少一些,温暖多一些。 这场争执,或许最终会以一种理性的方式解决,但它留给我们的思考,远比结果更重要。责任可以划分,但理解,却能弥合那层无形的裂痕。让我们在纷争中学会换位思考,用更多的包容去面对生活中的每一次“刮擦”,因为,只有心怀善意,社会才能走得更远。