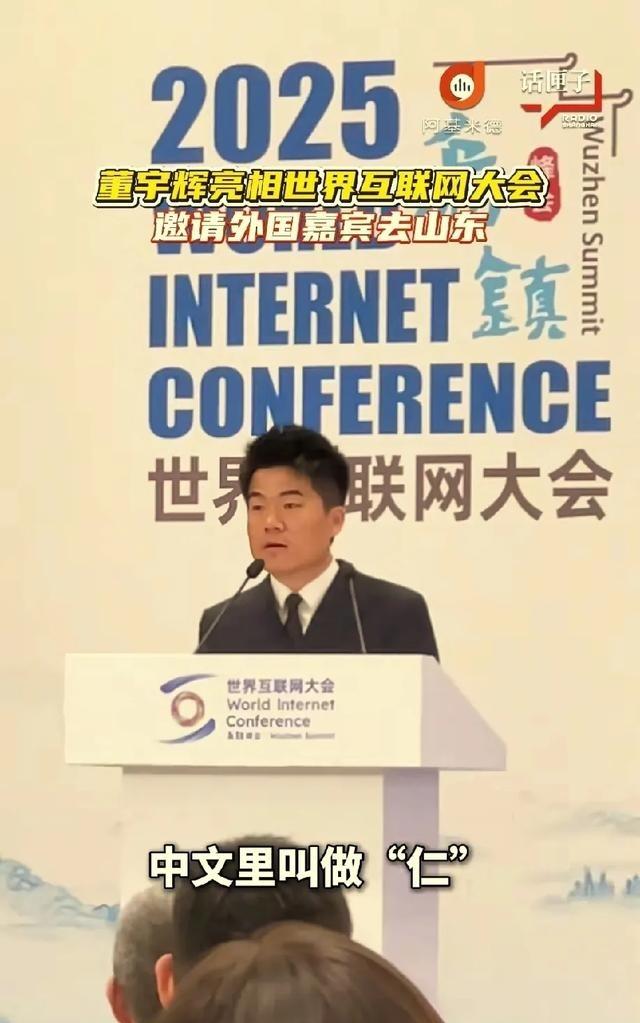

那天晚上我正窝在沙发里边刷手机边啃着半凉的披萨,手指划过屏幕时刚好看到董宇辉在乌镇的那段演讲视频。这位90后的文化先锋站在世界互联网大会的讲台上,居然把《道德经》和《论语》里的句子直接用英文讲给全场的外国听众听。披萨盒上的油渍都快沾到屏幕了,我也没顾得上擦,完全被这种大胆的文化传递方式吸引住。 “少则得,多则惑”这种句子让普通翻译软件来处理准会卡壳。董宇辉却用简洁的英文把它解释得明明白白,台下那些外国嘉宾都听得直点头。还有“非礼勿视,非礼勿听”这样的经典语录,他不仅准确传达了字面意思,还把背后那种含蓄的东方哲学也一并带了出来。最让人印象深刻的是他对“仁”的诠释,这个单音节汉字包含着儒家思想的核心,要把它转化成英文又不丢失深层含义,确实需要深厚的双语功底。 说起来也挺有意思,我刚想查查他翻译的这些内容有没有更详细的解析,手机就弹出一条消息说某个文件还没保存。这种小插曲反而让我更专注地思考起文化传播这个话题。现在很多年轻人确实不再像过去那样一味迎合西方视角了。他们更愿意主动展示中国传统文化的精髓,而且是用国际社会能理解的方式。 董宇辉在演讲中提到,中国人的矜持特质其实源自儒家文化的长期熏陶。他当场就向在座的外国朋友发出邀请,推荐他们有空去山东曲阜看看。那里是孔子的故乡,也是儒家文化的发源地。这种直接的文化邀约在以前的国际场合可不常见。 从2025年上半年的文化传播数据来看,这种主动输出传统文化的方式正在成为新趋势。不少年轻学者和网络创作者都在尝试用创新手法向世界介绍中国经典。比如有些短视频博主会把《诗经》里的句子配上现代音乐,还有些海外留学生组织“汉字解析工作坊”,向外国同学讲解汉字的构造哲学。 可能正是因为这种文化自信的觉醒,最近一两年来到中国研学传统文化的外国游客明显增多。特别是山东曲阜这样的文化圣地,经常能看到外国旅行团在孔庙孔林里边参观边做笔记。当地导游们也开始学习用中英双语讲解《论语》中的经典篇章,让外国游客能更深入地理解儒家思想。 这种变化不是突然发生的。从教育领域来看,现在很多高校都开设了中西文化比较课程,培养学生从跨文化视角理解哲学经典。语言学习类应用也纷纷推出“古诗词双语解读”功能,帮助用户同时提升语言能力和文化素养。这些基础建设为年轻一代的国际文化交流打下了坚实基础。 董宇辉这种直接把古籍经典搬到国际论坛的做法,可能会带动更多年轻人加入文化传播的行列。毕竟90后这代人既受过系统的传统文化教育,又具备良好的国际交流能力,正好能在中西文化间架起沟通的桥梁。而且他们很懂得用现代人喜闻乐见的方式包装深奥的文化内容,让古老智慧在当代社会重新焕发生机。 从更广的视角来看,这种文化输出方式的转变反映了中国年轻一代心态的成熟。他们不再满足于单向吸收外来文化,而是更积极地参与到全球文化交流中,既保持文化根脉,又拥抱世界多样性。这种平衡或许正是儒家“中庸之道”在现代国际交往中的生动体现。 你说这种文化自信会怎样影响未来的国际文化交流呢?