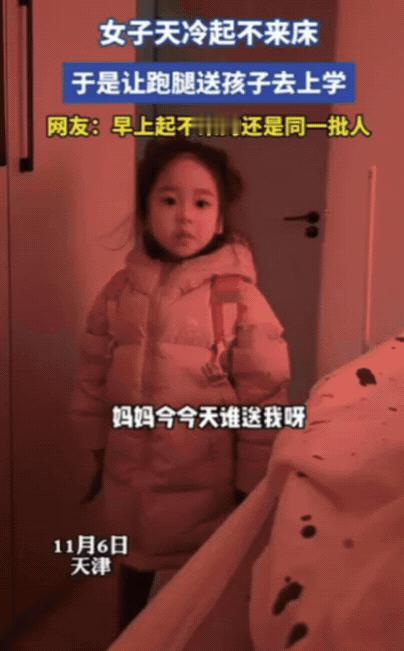

太有头脑了!天津一妈妈天冷起不来床,为了不耽搁送女儿上学,她灵机一动,竟然拿出手机,给女儿点了单闪送,让跑腿送孩子去上学,幸亏女儿很乖巧,开心的出了门!可能是已经习惯了,网友:早上起不来的还是同一批人! 一个寒冷的早晨,天津的一位妈妈,真的把送娃这事儿,点成了一份“闪送”订单。手机下单,骑手接单,一个素不相识的“临时家长”,就把女儿送去了学校。 这事儿被拍成视频,一上网,立马炸开了锅。有人拍手叫好,说这位妈妈太机智了,简直是解决了世纪难题;另一边,批评声也不绝于耳,什么“懒”、“不负责任”的帽子就扣了上来。 挺有意思的,还有人开玩笑说,这不就是“赖床文化”的代际传承嘛。只不过,以前是长辈用“掀被子”这种物理手段,现在轮到我们这代年轻人,直接用科技“智取”了。 小女孩的反应,成了这事儿里最暖的一笔。她一点没哭闹,自己背好书包,临出门前还挺开心地问,今天是谁送呀?听说是闪送员,就乖乖跟着走了,还计划着到幼儿园吃早饭呢。视频里,她头发乱乱的,却透着一股让人安心的独立劲儿。 大家的讨论很快就从这位妈妈是懒还是聪明,拐到了一个更严肃的问题上:让一个陌生人单独带孩子,哪怕路再短,这安全吗? 支持的人觉得,想多了。即时配送员都是平台实名认证过的,送个重要文件、钥匙都放心,送个人又有啥不行?这是一种服务延伸嘛。 可反对的声音更响。他们担心,平台的设计初衷就不是看护儿童,配送员也没有处理孩子突发状况的专业技能。监护人的责任,怎么能这么轻易地“外包”出去呢? 说到底,这背后是一场关于信任的变革。小女孩的安全感,来自一条崭新的链条:她信赖妈妈,妈妈信赖平台,而平台,则用算法和认证体系来管理骑手。我们正在从信赖具体的“人”,转向信赖抽象的“系统”。 这件事也暴露了当下年轻父母的真实处境。工作家庭两头烧,压力山大,谁不希望能找到一些高效的“捷径”来喘口气?平台数据也印证了这一点,就在2024年冬季,像送娃、送文件这类生活应急订单,需求猛增了37%。 所以,这位妈妈的选择,可能真不是简单的懒。那份母女间的默契和松弛感,反倒像是一种家庭教育成功的旁证,说明孩子有足够的安全感,去应对这种小小的变化。 技术确实能解决物理位移,但有些东西是它永远替代不了的。就像有网友说的,上学路上,父母的陪伴、那些琐碎的叮嘱和闲聊,是刻进童年记忆里的温暖,多少钱也买不来。 这份“闪送”订单,就像一面镜子,照出了科技是如何悄悄改写都市育儿法则的。 未来的挑战不是要不要用这些工具,而是怎么聪明地用。把它当成偶尔应急、为自己争取高质量陪伴时间的帮手,而不是填补陪伴空缺的常规选项。毕竟,技术解放的应该是我们的双手,而不是我们那颗为人父母的心。