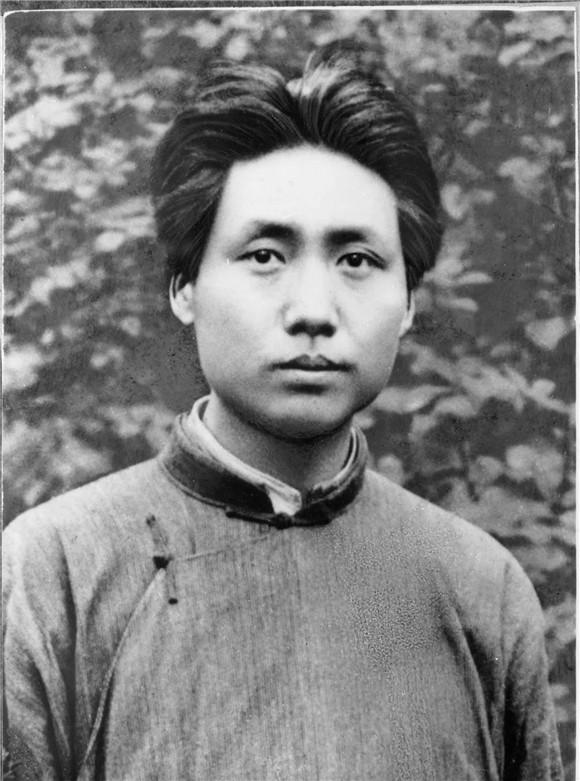

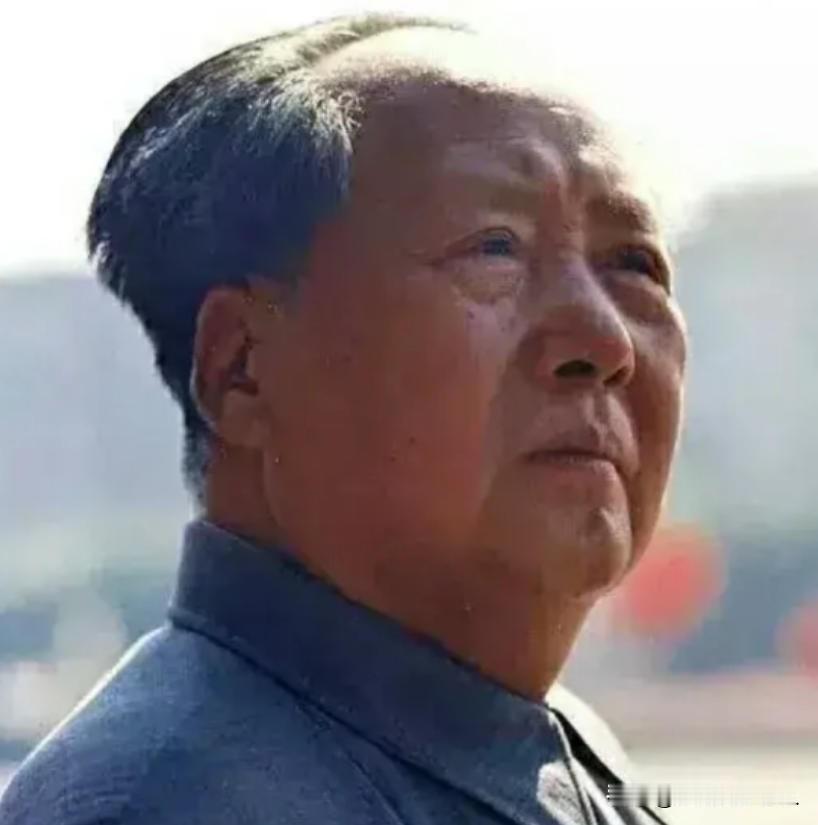

1966年2月,毛主席单独召见周总理。会谈时,主席突然靠近总理,压低声音说道:“恩来,我搞了个绝密计划,这计划我只对你一个人讲!” 周恩来听罢一怔,他知道,主席开口前已经权衡良久,这计划必非寻常。 毛泽东慢慢展开一张地图,手指点在中国西南一隅的山脉之间:“从现在起,要为最坏的打算做准备,战争来了,我们得有后手。” 这并非临时起意的军事部署,而是影响中国国运的“三线建设”战略。彼时冷战铁幕下,美苏双重施压,中国面临南北夹击风险,这场以西南、西北为核心的建设运动,既是御敌防线,更是大国崛起的伏笔。 当时美国在越南战场投入50万兵力,战机多次窜犯中国南疆;苏联则在中苏边境陈兵百万,撤走全部援华专家,甚至扬言“核打击”。1965年下半年,中国驻外使馆发回的战争预警超过30次,毛主席的“最坏打算”绝非多虑。 更关键的是当时的工业布局隐患。新中国成立初期,70%以上的工业集中在东北和沿海地区,这些地方完全暴露在美苏军事打击范围内。 1964年美国制定的“北极星计划”中,明确将沈阳、鞍山等工业城市列为打击目标。毛主席曾直言:“工业都摆在人家鼻子底下,打起仗来怎么办?”这正是“三线建设”的核心动因。 “三线”并非地理概念,而是按战略风险划分的区域。根据国防部1965年颁布的《三线地区划分标准》,一线是沿海沿边省份,二线是中部省份,三线则是西南的川、滇、黔、渝和西北的陕、甘、宁、青,核心是“深山大漠、偏僻山区”。 计划要求将钢铁、军工、机械等关键产业,全部转移到三线地区的山洞和地下工事里。 这个计划的绝密程度超乎想象,参与筹备的干部回忆,所有文件都标注“特密·绝无副本”,传递需双人护送;建设者要签“保密协议”,对外只能说“去西南搞建设”,家人都不知道具体位置。 1966年3月,周总理亲自挂帅成立“三线建设总指挥部”,第一份文件就明确:“误传、泄密者,按军法处置”。 三线建设的首个“样板工程”为四川攀枝花钢铁厂。1965年毛主席批示“攀枝花建不起来,我睡不好觉”,因其拥有中国急需的钒钛磁铁矿,可用于制造坦克装甲和导弹壳体。 当时数万建设者从鞍钢、武钢抽调,携家属扎根金沙江畔,以钢钎和炸药在荒山里开山建厂,1970年炼出第一炉钢,较原计划提前两年。 铁道兵某部工程师张宝林的事迹,直观展现了建设者的付出,1966年他接到命令时,女儿刚满周岁。他带领团队修建成昆铁路“沙木拉打隧道”,该区域地质复杂,被称为“地质博物馆”,溶洞、暗河密布。 施工中发生塌方,张宝林为救工友被埋,牺牲时口袋里仍装着女儿的照片。成昆铁路全线牺牲建设者超2000人,平均每公里就有一名烈士。 三线地区深居内陆,以山脉为天然屏障,且靠近缅甸、巴基斯坦等友好国家,即便沿海被封锁,仍可通过陆路获取外援。1972年中美关系缓和后,美国情报部门发现中国已在西南建成完整工业体系,直言“低估了中国的决心”。 对比同时期苏联的“战略纵深”建设,更能看出中国的智慧,苏联将工业转移到西伯利亚,因气候恶劣导致运营成本极高;而中国三线地区虽偏僻,但有长江、嘉陵江等水运通道,且人口密度较高,既能保障生产,又能带动当地发展。 1975年的数据显示,三线地区的工业产值已占全国的28%,远超苏联西伯利亚的12%。 三线建设还催生了中国首个“核隐蔽工程”,1967年,重庆涪陵白涛镇启动“816工程”,数万工人耗时8年建成世界最大地下核工厂,可抵御百万吨级氢弹爆炸。 三线建设的“后遗症”也曾引发争议,比如部分工厂因交通不便难以维持,但国家早有预案,1980年后启动“三线调整改造”,将部分企业搬迁到城市近郊,保留核心军工产能。 如今的绵阳科技城、成都航空产业园,都源自当年的三线企业。这种“先布局、后优化”的思路,比当时很多国家的“一次性建设”更具前瞻性。 从历史影响来看,三线建设至少实现了三大目标:一是构建了战略后方,让中国在冷战最紧张时期有“后手”;二是改变了工业布局,让西南、西北从工业空白区变成工业基地;三是培养了大批技术人才,仅1966-1976年,三线地区就输送了200多万技术工人,成为改革开放后的人才储备。 现在回望1966年那场绝密会谈,能读懂毛主席的战略远见,他没有选择被动防御,而是通过主动建设,将“软肋”变成“硬核”。 三线建设的投入确实巨大,1966-1975年累计投资达2052亿元,占同期全国基建投资的40%,但这笔投资换来了中国在冷战格局中的“生存权”和“发展权”。 那些扎根三线的建设者,用青春和生命诠释了“为国担当”。他们中很多人至今留在西南,看着当年的荒山变成工业新城,看着自己参与建造的工厂生产出大国重器。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。