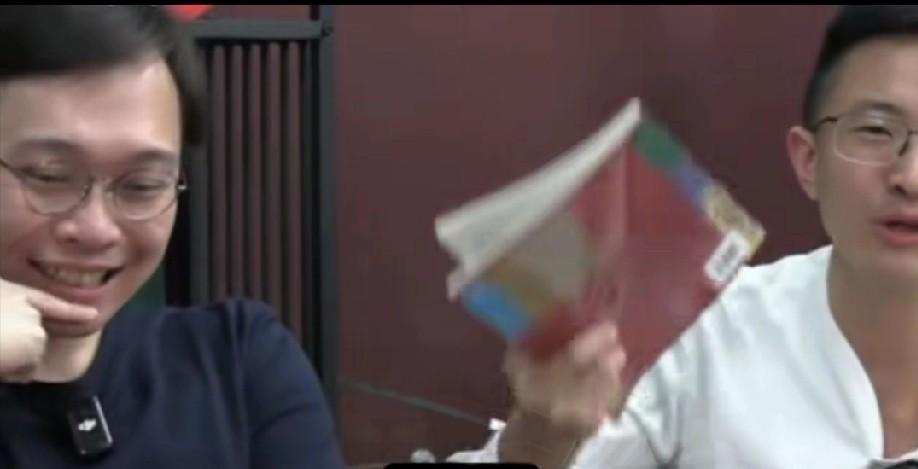

侯汉廷和“历史哥”举着大陆初中历史课本,对着国民党大声质问:“你们看看,大陆课本写国民党抗战的内容,比台湾课本都多!” 国民党内部正掀起一场关于历史叙事的深刻变革,这场变革不再是被动的辩解,而是转为主动出击,试图从民进党手中夺回历史解释权。 以郑丽文参加白色恐怖秋祭活动为标志,一场精心策划的话语权攻防战已然打响,这一行动迅速成为公共讨论的热点,其背后是侯汉廷与“历史哥”李易修等新生代力量的策略支持。 民进党为塑造“台独”主张,将大量白色恐怖时期的共产党人、左翼人士包装为自己的精神先驱,每年由蔡英文亲自祭拜,并将他们的名字刻在人权纪念碑上。 侯、李二人抓住此点反问,既然民进党可以祭拜共产党烈士来抨击国民党,为何郑丽文不可以?这种“以彼之道,还施彼身”的策略,旨在揭露民进党为政治私利而挪用历史的虚假性。 同样侯汉廷公开展示大陆初中历史教科书,也是一次主动的议程设置,他不再陷入国共谁贡献大的旧争论,而是用事实说话,大陆课本用四页篇幅记述国民党主导的正面战场,另用四页描述共产党领导的敌后战场。 此举釜底抽薪,直接证明了国民党长期指责大陆“抹杀抗战历史”的说法根本站不住脚,这些行动都被支持者诠释为“还原历史真相”,意图打破民进党长期构建的叙事高墙。 这些新策略的背后,是对国民党核心身份的一次痛苦拷问,它迫使国民党思考,是否要从一个以“反共”为基石的政党,转变为以守护大中华民族历史根脉为首要任务的政党。 这一转变的外部压力,源于民进党推行的“去中国化”教育,新课纲不再独立讲授中国史,而是将其并入“东亚史”框架,刻意削弱台湾与大陆的历史连接,并极力回避民族认同。 这为国民党提供了新的定位契机,即成为“民族历史的守护者”,而要承担这个角色,就必须重新审视自身的历史观,党内有人批评,国民党至今仍固守“正面战场才是主力”的论述,不愿承认共产党在抗战中的“中流砥柱”作用。 国民党应当学习大陆承认国共双方功绩的“历史胸怀”,共同守护民族根源,郑丽文的行动则将这一选择直接摆上台面,国民党的核心路线究竟是坚持“反共”导致两岸对抗,还是为了“两岸和解与和平”而重新审视历史。 然而这种激进的转向并未在国民党内形成共识,反而激化了内部矛盾,郑丽文参加活动后,立即招致党内部分人士的批评,同样侯汉廷对国民党在历史论述上的不作为也曾发出公开质问。 支持新路线的人认为,党内批评者不理解郑丽文的深意,反而无意中帮助了民进党,他们将侯汉廷、李易修的见解,与蔡正元等党内建制派人物对比,认为前者的视野和格局远胜后者,甚至建议郑丽文应延揽这两人作为智囊。 这场争论的核心,关乎国民党未来的根本抉择,是选择“两岸交流”还是“两岸对抗”,国民党正站在一个十字路口,是继续在陈旧的“反共”框架下被动挨打,还是冒险采纳新策略,哪怕这会引发剧烈的内部阵痛,也要重新定义自己在台湾政局与两岸关系中的角色。