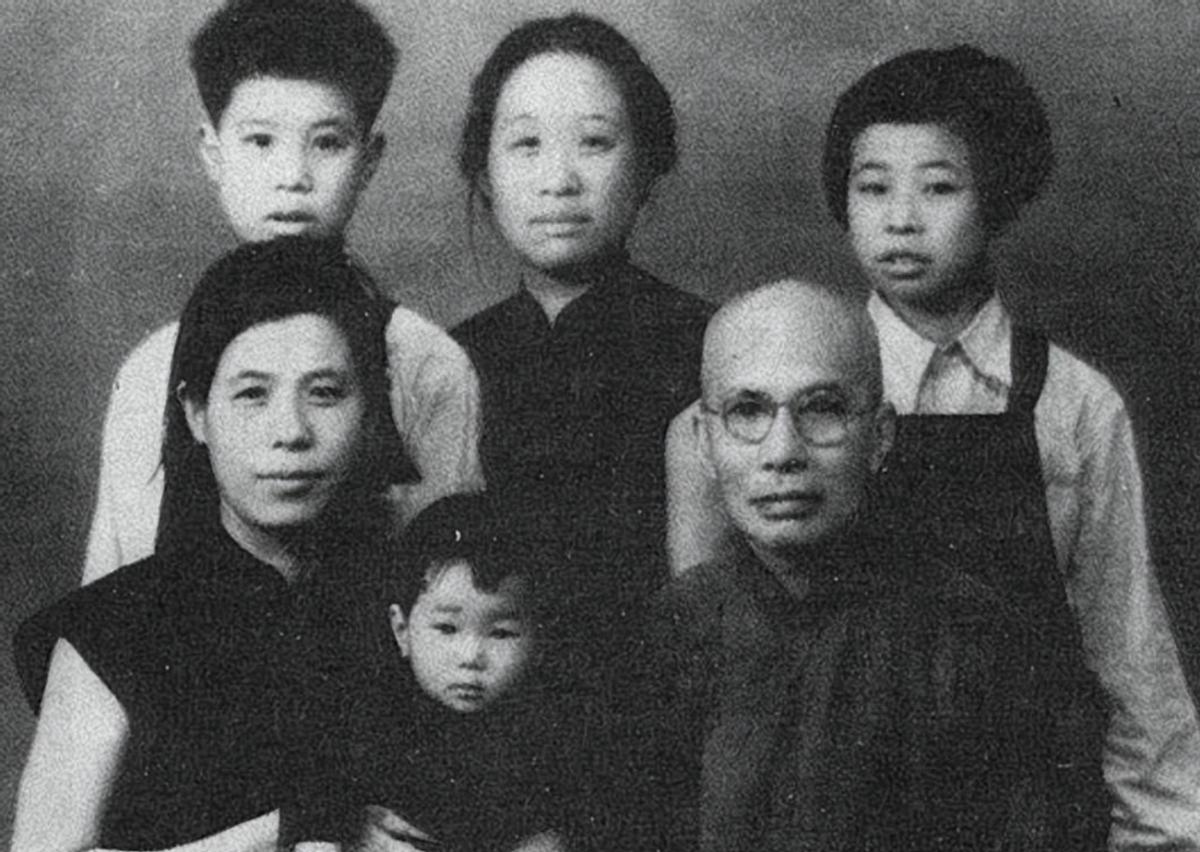

1966年,八一厂已经很乱了,当时厂里私底下流传着一句话:“男的,不如女的,老的,不如少的。”这话说的就是王晓棠。 那会儿厂里的老少爷们儿日子都不好过,尤其是那些扛过大旗的男性前辈,几乎成了重点冲击对象。奠基人胡介民首当其冲被关进牛棚,天天被拉去批斗,最后硬生生熬出癌症,连家属都被连累降职复员。 拍《柳堡的故事》成名的王苹导演,后来接手《闪闪的红星》时,吓得主动要求不署名,就怕江青那边找茬儿。平时在片场说一不二的男导演们,此刻走路都贴着墙根,生怕哪句话说错被揪住把柄。 相比之下,女同志们的处境稍显缓和,没那么容易被贴上 “旧势力代表” 的标签。就像演《红灯记》李奶奶的高玉倩,天天住在厂里不敢回家,看样片都躲在化妆间发抖,但至少没像胡介民那样被关进牛棚。 王晓棠更是特殊,她 1958 年进厂后,凭着《野火春风斗古城》里一人分饰金环、银环的精彩表演,拿过百花奖最佳女主角,还是唯一全票当选的演员。“男看王心刚,女看王晓棠” 的说法在全国都传开了,厂里的工人、后勤师傅都认得她,私下里不少人护着她。 年龄带来的差异很明显,那些从延安时期就搞文艺的老艺术家,几乎无一幸免。他们的资历成了 “原罪”,被说成是 “封建余毒”,每天要写几万字的检讨。 王晓棠当时才 32 岁,不算 “老资格”,又没在行政岗位上任职,自然没被划入 “重点清理” 的圈子。她 1952 年才参军,从总政文工团调过来也不过八年,论 “历史问题” 远没老一辈复杂。 但这并不意味着她能高枕无忧,厂里的标语时不时会波及到她,有人暗戳戳说她演的 “银环” 是 “温情主义”,不符合当时的潮流。她只能加倍小心,以前在片场敢跟导演争戏的劲头全收了起来,每天提前半小时到厂,帮着打扫片场,给被批斗的前辈偷偷递碗热水。 有次开批斗会,有人要她揭发老导演的 “问题”,她硬是低着头说 “我只知道他拍戏认真”,气得主持会议的人摔了本子,可碍于她的名气,也没真把她怎么样。 这种微妙的处境让她成了厂里的特殊存在,看着男导演们被剃光头,老演员们被游街,再看看王晓棠还能偶尔去库房整理道具,不用站在寒风里罚站,才有了那句流传的闲话。 其实没人真觉得她 “特殊”,更多是对当时混乱状况的无奈调侃,不是她有多幸运,是男人们、老人们被折腾得太惨了。 1969 年冬天,这种 “幸运” 也到头了。她因为不肯 “认错”,被 “特殊复员” 到北京怀柔的林场当女工,一去就是六年。临走那天,以前跟她搭戏的场记偷偷塞给她一包红糖,说 “厂里人都盼你回来”。 在林场的日子里,她扛铁锹、种树苗,有空就写申诉材料,每次回厂送材料,火车站的职工都认识她,会特意打开关了的站台门让她上车。车上的乘客见了她,都念叨着 “将来还得看你拍电影”。 那些年厂里的日子更难熬了,《闪闪的红星》拍了又改,演员换了一波又一波,连选个小演员都要反复政审。曾经流传闲话的工人们,有的被下放,有的被迫转行,没人再提起 “男的不如女的” 那句话。大家心里都清楚,所谓的 “不如”,不过是混乱年代里暂时的喘息,谁也不知道下一秒会轮到谁。 1975 年王晓棠终于回到八一厂,军装还是老样式,可厂里的老面孔少了大半。胡介民已经去世,高玉倩见了她抱着哭,说 “还以为再也见不到你拍戏了”。后来她一步步做到厂长,主持拍了不少好片子,但每次跟人说起 1966 年的那句闲话,都会叹气。 她知道,那句话从来不是夸她,是时代留下的一道疤。它藏着老一辈艺术家的血泪,藏着普通人在混乱中的无奈,也藏着大家对正常日子的偷偷期盼。那些年被折腾的男人们、老人们,他们不是 “不如” 谁,只是成了特殊年代里最先被冲击的牺牲品。而她自己,不过是侥幸多喘了口气,却被这句闲话记下了那段荒唐岁月。