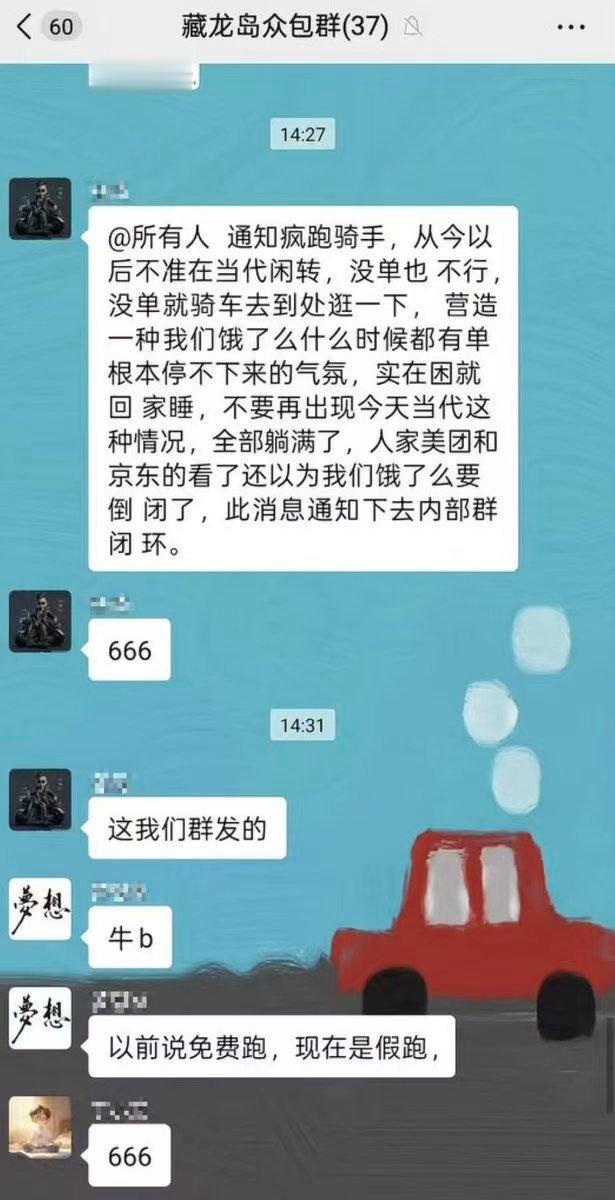

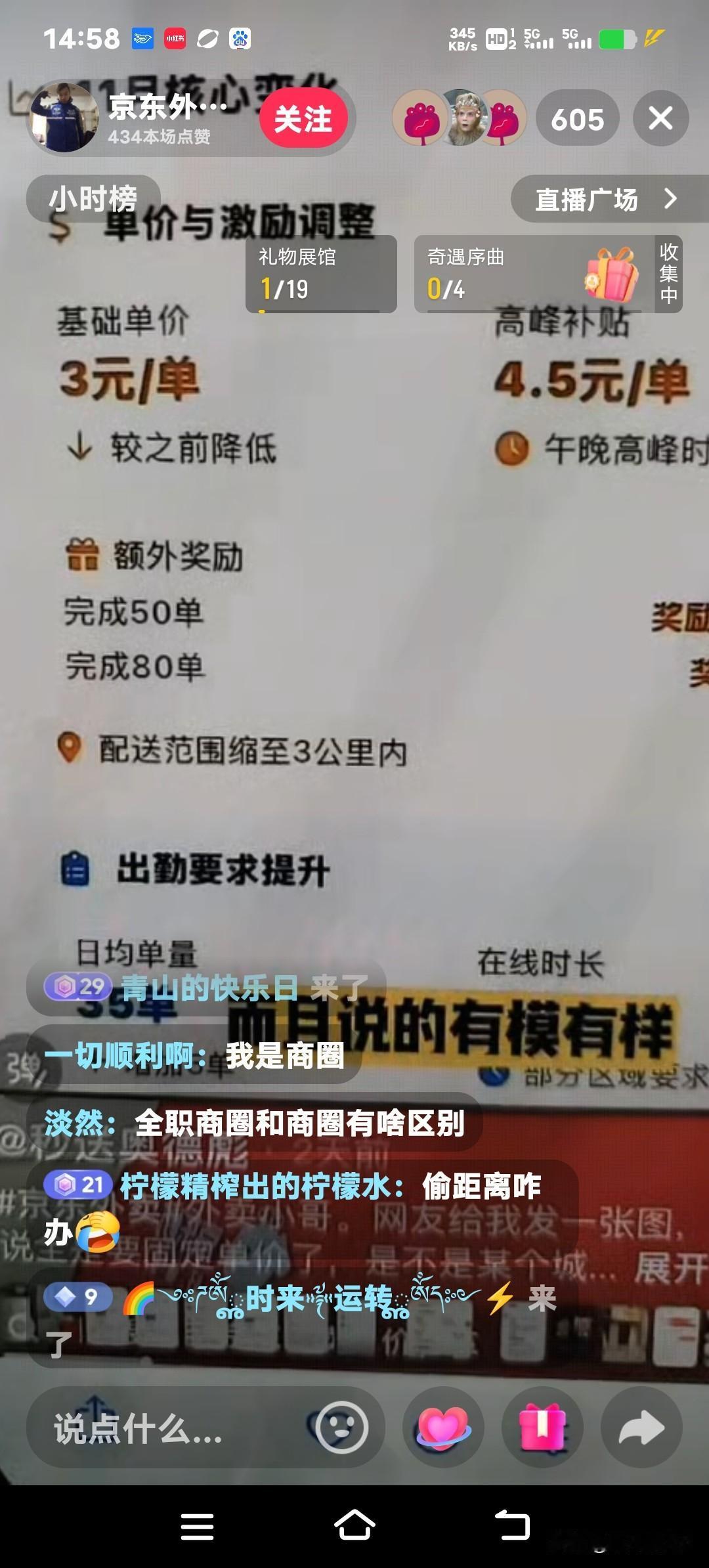

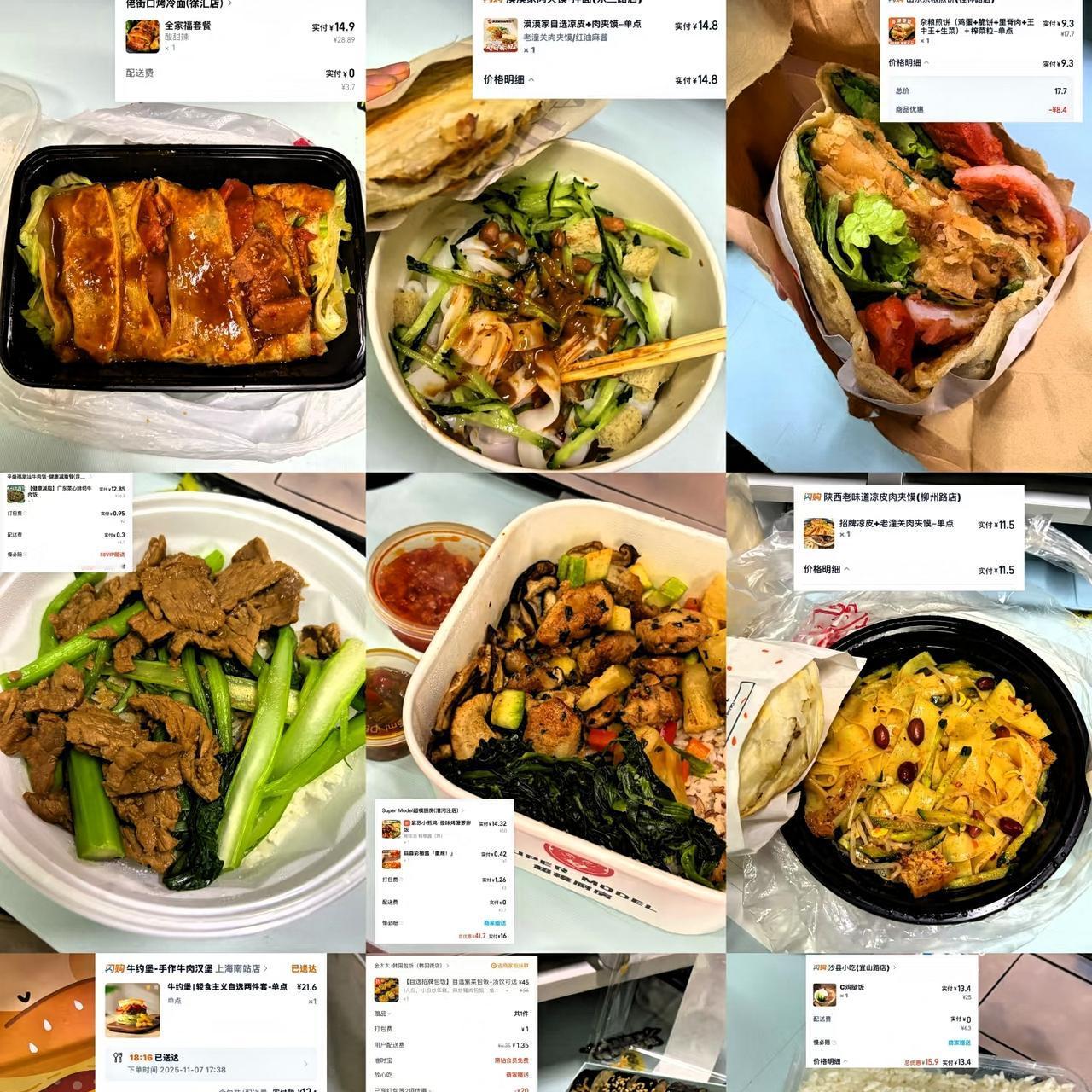

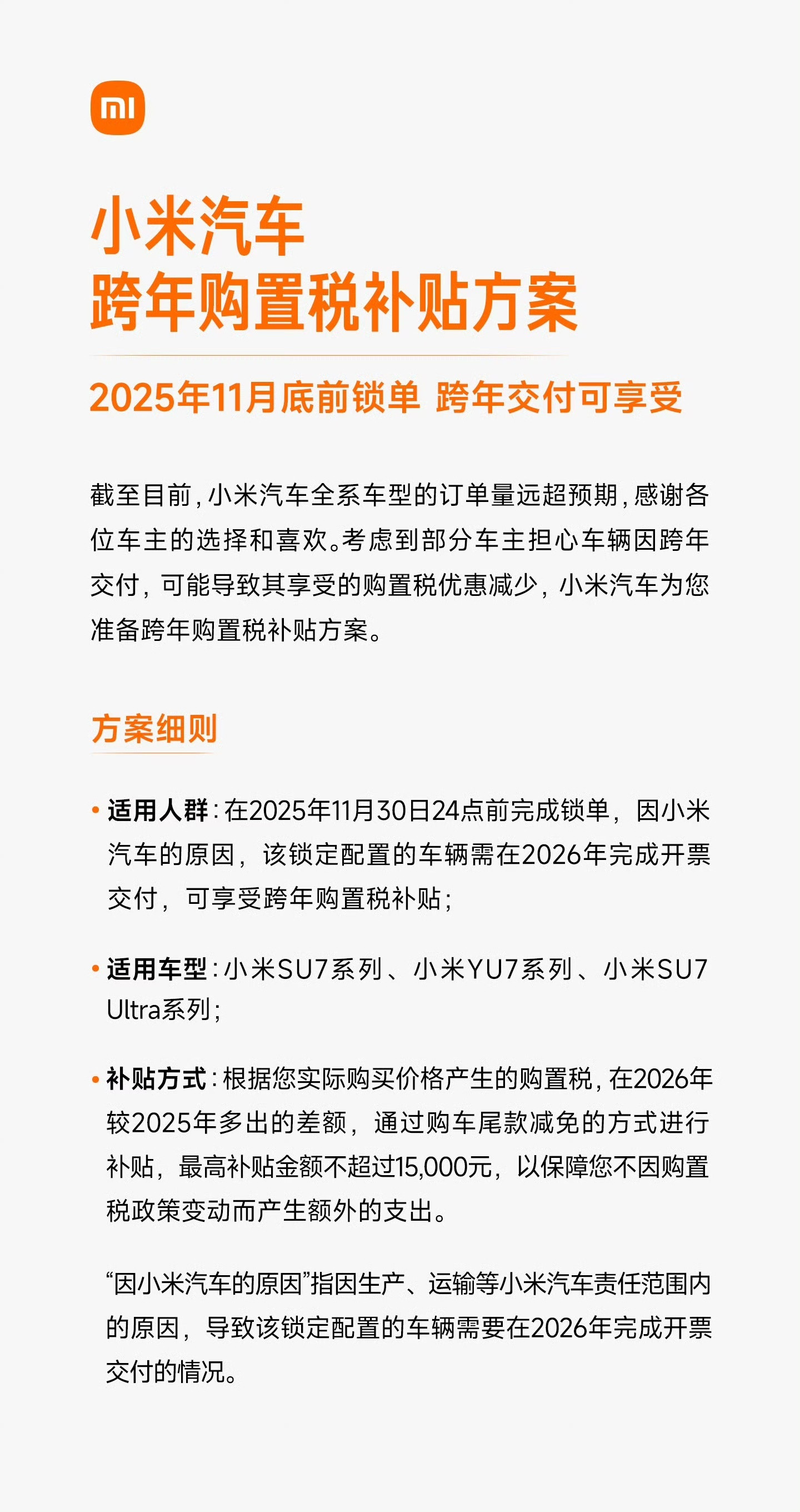

京东沉默了 美团也沉默了 没想到,饿了么不仅改名字,而且还换 新的工作服。 这新工装乍一看是真酷,街头回头率绝对拉满,可凑近了才发现,全身上下都印着广告标识,妥妥的行走广告牌啊! 饿了么这波操作,搁行业里真是把“急功近利”写在了脸上。要知道,它和美团在外卖赛道死磕了十几年,从早年的红包补贴大战,打到配送时效的分秒必争,从商家资源的抢滩登陆,卷到会员权益的层层加码,早就把市场蛋糕分得明明白白。可近几年增速放缓,京东到家带着“小时达”的即时零售概念虎视眈眈,专啃生鲜、商超这些高毛利赛道,它能不急着破局吗? 之前饿了么就悄悄把“饿了么外卖”的标识简化成“饿了么”,明着是往“万物到家”的即时零售转型,可在消费者心里,它依旧是那个点奶茶、订快餐的APP。转型遇阻,盈利压力又越来越大——外卖佣金被监管规范,补贴烧不起,商家端的广告收入也见顶,它只能把主意打到最显眼的“移动载体”上:外卖骑手。 这次的新工装,说是“品牌升级”,实则把商业化玩到了极致。不仅设计得更潮,还把合作的餐饮、生鲜、日化品牌LOGO,密密麻麻印在胸前、袖子、后背,甚至裤腿侧边,连帽子上都没放过。平台对外宣称“提升品牌联动曝光”,说白了,就是把骑手的每一寸衣角都换算成了广告营收,让骑手从“配送员”变成了免费的“行走广告牌”。 可没人问问骑手愿不愿意。有骑手晒出实拍图吐槽,新工装看着花哨,穿在身上却浑身不自在——广告标识用的胶印硬邦邦的,跑单时胳膊摆动摩擦皮肤,夏天出汗后更是黏在身上闷得慌。更让他们尴尬的是,之前的工装简洁利落,现在穿出去,不管是进小区还是上电梯,总有人盯着衣服上的广告看,甚至有顾客开玩笑“你们这工装比超市海报还能打”,让骑手心里挺不是滋味。 外卖平台的核心竞争力,从来都该是配送效率、用户体验,还有对骑手的保障。可饿了么这次偏偏跑偏了。不去琢磨怎么优化配送路线减少超时,不去想想怎么提高骑手的薪资待遇和社保保障,反而盯着骑手的工装“薅流量”。全国几百万外卖骑手,每天顶着风吹日晒穿梭在城市街巷,他们是平台的“毛细血管”,是服务落地的关键,可在饿了么眼里,似乎只看到了他们身上的“广告价值”。 美团之所以沉默,估计是在观望——它不是没试过类似操作,之前曾想让骑手配送时顺带推销会员,结果被骂“把骑手当推销员”,很快就停了。现在饿了么趟这浑水,它自然要看看市场反应,免得引火烧身。京东到家就更不用提了,人家专注即时零售,拼的是供应链和配送覆盖,压根不屑于在工装上玩这些花活,毕竟真正的转型靠的是硬实力,不是一身广告服。 饿了么的盈利焦虑能理解,但吃相实在太难看。广告变现没毛病,可不能以牺牲骑手体验为代价。骑手跑单图的是踏实赚钱,不是穿着一身满是广告的衣服被人当“移动广告架”。消费者下单看的是配送快不快、餐品好不好,不会因为工装广告多就多下单。反而这种过度商业化的操作,只会让骑手心寒,让用户反感。 真正的品牌升级,从来不是换件花哨的工装、印满广告LOGO那么简单。饿了么要是真想去往即时零售,不如多在商品品类、配送时效上花功夫,多给骑手一些尊重和保障。毕竟,支撑起平台的不是一身广告服,而是那些默默跑单的骑手,还有信任平台的用户。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。