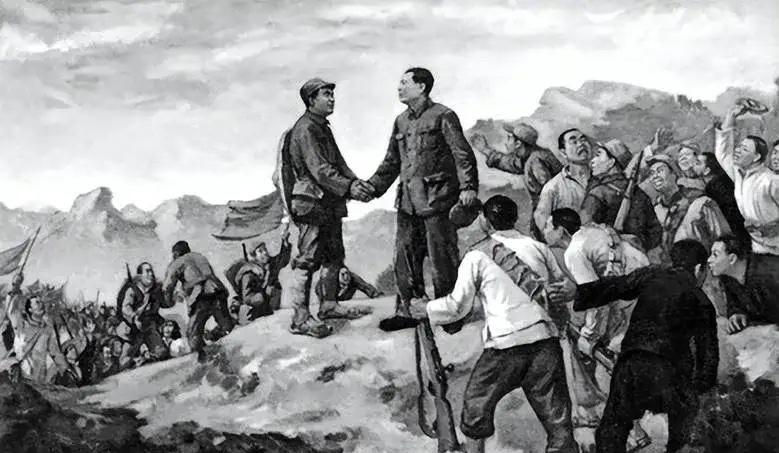

1928年,蒋介石急令范石生逮捕朱德。谁料,范石生却当着朱德、陈毅的面,把告密者丁煦击毙,并给老蒋发了电报:“十六军查不到朱德。” 这一枪,震得满屋寂静。彼时朱德率领的南昌起义余部,刚经历三河坝战役的惨烈厮杀,转战至湘南汝城时已疲惫不堪,兵力不足千人,连温饱都成问题。而范石生身为国民党第十六军军长,手握重兵,完全有能力执行蒋介石的命令,可他偏偏选择了最冒险的方式——用一场决绝的处置,给老同学留出生机。 没人知道范石生当时承受着多大压力。他与朱德本是云南讲武堂的同班同窗,当年还是朱德介绍他加入的同盟会,两人在讨袁护国战争中曾并肩作战,结下过过命的交情。更重要的是,范石生向来看不惯蒋介石的独裁做法,自己的十六军并非蒋的嫡系,常年被克扣军饷、处处受排挤,早已心存不满。蒋介石让他逮捕朱德,看似是下达命令,实则暗藏借刀杀人的心思——成则除去心腹大患,不成便可以“通共”罪名除掉范石生这颗眼中钉。 告密者丁煦,本是蒋介石安插在十六军的亲信,担任教导团团长,专门监视范石生的动向。他摸清朱德部队化名“王楷团”藏匿在十六军麾下的实情后,立刻偷偷发电报邀功请赏。蒋介石接到密报时正值新婚,怒火中烧下当即下令:解除朱德部队武装,逮捕朱德就地正法,还派了第十三军就近监视,防止范石生阳奉阴违。 范石生接到电报时,正在与朱德商议支援广州起义的细节。他看完电报,脸色未变,转头就把电报递给了朱德和陈毅。“二位放心,我范石生不会做卖友求荣的事。”话音刚落,他便让人把丁煦召到议事厅。面对丁煦的狡辩,范石生没多废话,拔出腰间配枪,当场将这个告密者击毙。随行的参谋吓得脸色惨白,范石生却镇定地吩咐:“对外就说丁煦通敌叛国,就地正法。” 处置完丁煦,范石生立刻给朱德递上一封亲笔信和一万块银元。信中只有短短数语:“兄若再起东山,则来日前程不可量矣!望速率部撤离,免遭不测。”他知道,自己这封“查不到朱德”的电报瞒不了多久,蒋介石必定会派重兵围剿。为了让朱德部队安全转移,他还悄悄开放了军械库,让起义军补充了弹药,又安排向导带路,避开了蒋介石部署的封锁线。 朱德率部离开后,范石生果然遭到了蒋介石的疯狂报复。十六军被强行缩编,军饷被彻底断绝,他本人也被撤销军长职务,遣返原籍。可即便如此,他始终没有后悔当年的决定。后来有人问他,为何甘愿冒着毁家纾难的风险帮助朱德,他只淡淡回应:“我与玉阶(朱德字)是同窗是战友,更重要的是,他所做的事,是为了国家和百姓,我不能拦着。” 1939年,闲居昆明的范石生被蒋介石派来的特务刺杀身亡。消息传到延安,朱德悲痛不已,他在全军大会上提起这位老友:“范石生是个讲义气、有骨气的人,没有他当年的帮助,我们这支队伍恐怕早就垮了。”直到新中国成立后,朱德还多次派人寻找范石生的后人,想为他们提供帮助,以报答当年的救命之恩。 很多人不解,范石生作为国民党将领,为何会冒着生命危险帮助共产党的队伍。其实答案很简单:在民族大义面前,个人安危、派系之争都显得微不足道。他看不惯蒋介石的独裁统治,更认同朱德等人为民族独立、人民解放而奋斗的理想。那份在讲武堂结下的同窗情,在战场上淬炼的战友情,让他在关键时刻选择了坚守正义,用行动诠释了“功在国家”的初心——这四个字,还是孙中山先生当年亲授给他的嘉奖。 范石生的壮举,不仅保存了南昌起义的革命火种,更见证了真正的爱国情怀无关党派、不分阵营。正是因为有这样一批心怀家国、重情重义的仁人志士,中国革命才能在艰难险阻中不断前行。他们用个人的牺牲,换来了民族的希望,这样的精神,值得每一个中国人铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。