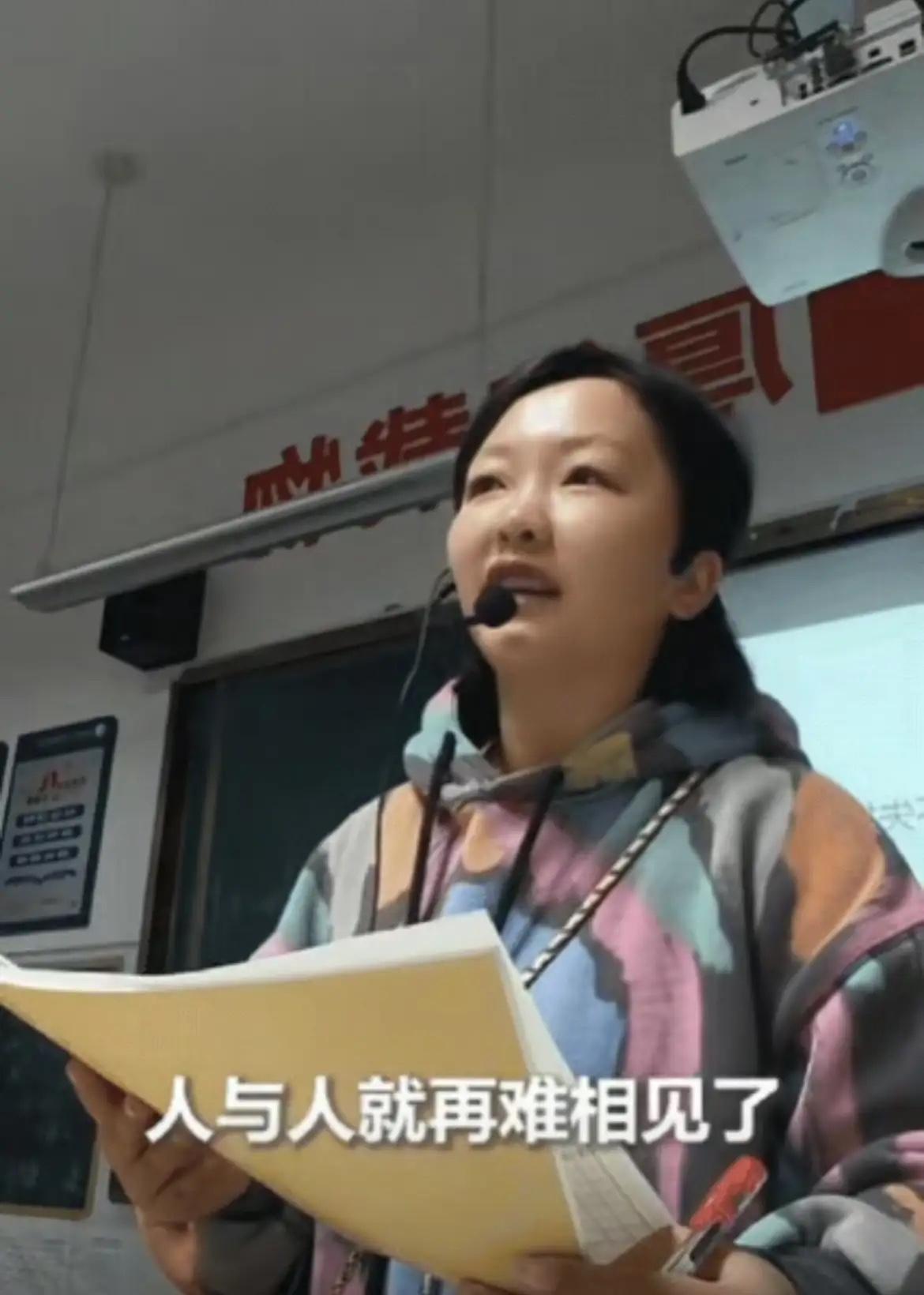

上人民日报了! 湖南一老师批改学生作文时,突然就哭了!原来,这名男孩写作文,怀念去世奶奶,文字里藏着戳心的思念,老师被感动到热泪盈眶,特别是最后一句:“只是一层薄薄的土,人与人就再难相见了。” 她把这篇作文分享给同学们,被人民日报转发点赞!网友:文字藏着最真的爱! 深夜的办公室,台灯亮着暖黄的光,批改作文的老师揉了揉酸涩的眼睛,红笔在作业本上刚划过一个勾,指尖就顿住了。男孩的字迹算不上工整,甚至有些笔画歪歪扭扭,可每一个字都写得用力,像是要把心里的话一字一句刻在纸上。没有复杂的修辞,没有刻意的煽情,只是平铺直叙地讲着和奶奶有关的小事:奶奶煮的腊肉饭最香,奶奶会在放学路上等他,奶奶走后,再也没人偷偷给他塞糖了。直到最后那句,“只是一层薄薄的土,人与人就再难相见了”,老师的眼泪突然就忍不住了,顺着脸颊往下掉,打湿了作业本的边角。 谁没在某个瞬间,突然想起那个再也见不到的人呢?老师说,批改作文这么多年,见过太多堆砌辞藻的“满分范文”,那些华丽的排比、精妙的比喻,或许能拿到高分,却从来没有像这篇作文一样,让她心里揪得发疼。因为这些文字里没有技巧,只有最纯粹的思念,是孩子用最直白的方式,诉说着失去亲人的遗憾。这种遗憾,不分年龄,不分阅历,是每个人生命里都可能遇到的痛。 人民日报转发后,评论区瞬间被戳中泪点。有网友说,“这句话让我想起了我的爷爷,坟头的草枯了又青,我却再也听不到他喊我的名字”;有人留言,“孩子的世界最纯粹,爱和思念都写在明面上,不像我们成年人,只会把想念藏在深夜的酒里”;还有人感慨,“现在太多作文教孩子怎么‘写得好看’,却忘了告诉他们,最打动人的永远是真实”。短短几天,这篇作文的点赞量破百万,不是因为它有多高的文学造诣,而是因为它触碰到了人心底最柔软的地方——亲情,以及失去后的遗憾。 其实,类似的感动从来都不罕见。前两年,河南一名小学生写的《我的妈妈是外卖骑手》也曾引发热议,作文里没有抱怨妈妈工作辛苦,只写“妈妈的背是我最温暖的港湾”;去年,江苏一名初中生写怀念外公的作文,一句“外公的菜园荒了,我的童年也荒了”,让无数网友想起自己的童年时光。这些作文之所以能引发共鸣,核心都是“真实”二字。孩子们没有被所谓的“作文模板”束缚,只是把自己的所见所闻、所思所感写下来,反而比那些精心雕琢的文字更有力量。 这也让我们反思,现在的作文教育是不是有些跑偏了?很多时候,老师教孩子怎么用成语、怎么写排比、怎么设置悬念,却忽略了作文的本质是表达情感、记录生活。就像这位湖南的老师说的,“作文不是用来应付考试的工具,是孩子与世界对话的方式”。当孩子们学会用文字表达真实的情绪,无论是喜悦、悲伤还是思念,这种表达本身就有了意义。而人民日报的转发,不仅仅是为一篇作文点赞,更是在肯定这种“真实的表达”,告诉所有人:真情实感,永远是最动人的文字。 这篇作文也提醒着我们,亲情从来都经不起等待。我们总以为时间还很多,总想着等忙完工作、等赚够钱再好好陪伴家人,可往往是“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”。那个曾经为我们做饭、为我们遮风挡雨的人,可能会在某个不经意的瞬间,就永远离开了我们。而那些没说出口的感谢、没来得及兑现的陪伴,最终都会变成心底的遗憾。 文字的力量,从来都不在于华丽的辞藻,而在于背后的真情实感。这个湖南男孩用最简单的话,写下了最沉重的思念,也让我们所有人重新审视亲情的意义。珍惜眼前人,别让“薄薄的一层土”,成为永远的遗憾。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。