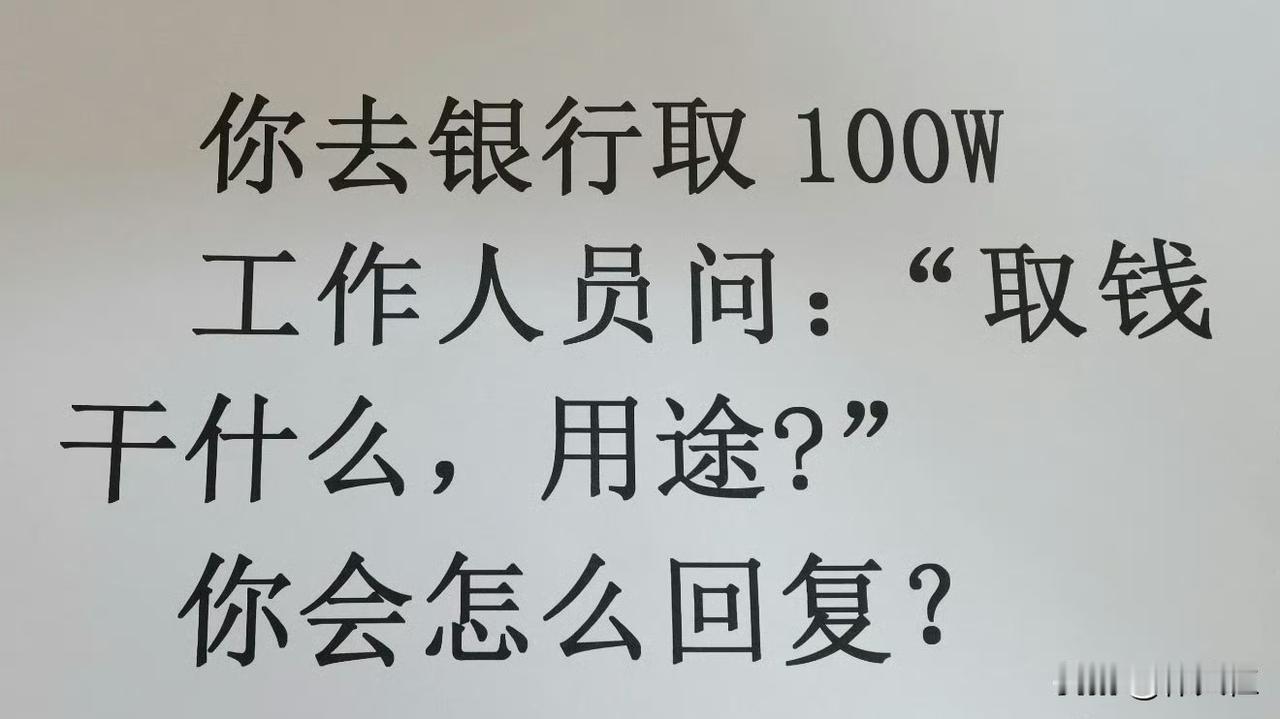

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 事情的背后,折射出的是我们每个人心中那份对隐私的底线与底线之上的无奈。难道在这个信息爆炸、个人隐私不断被侵蚀的时代,我们真的还应该被“问用途”吗?我们工作、生活的每一笔资金,难道都要被“审查”到像在接受审判一样?银行的追问,或许在某些人看来是“正常的风控措施”,但在律师眼中,却是对个人隐私的无理侵犯,更是对法律尊严的挑战。 这不仅仅是一起个案,也折射出一个社会普遍存在的“信任危机”。我们信任银行,是因为我们相信他们会尊重客户的隐私,不会无端干涉我们的个人生活。然而,当这种信任被打破,银行变成了“审查者”,个人的隐私被肆意窥探,公众的安全感也随之崩塌。 更令人深思的是,这次事件究竟是谁“错”了?银行的追问是否只是出于风控需要?还是背后隐藏着对客户隐私的漠视?而律师的坚守,又体现了什么?是对法律的敬畏,还是对个人权益的坚守?或许,这正是我们每个人都应该思考的:在这个“看脸、看数据、看行为”的时代,我们的隐私,到底还能剩下多少? 当银行用“追问资金用途”来界定客户身份,是否已经走偏了?我们是否在无形中被“标签化”成了一个个“资金来源不明”的嫌疑人?而这背后,隐藏着的是对安全的恐惧,还是对个人自由的剥夺?这场“取款风波”,或许只是一个缩影,但它的意义远远超出了金钱的价值。 相信很多人都在心里默默问过自己:我还能相信谁?我的隐私还能被尊重吗?在这个全民“监管”的时代,我们是否也该反思:我们究竟为了什么,放弃了多少? 这起事件的最终结果,是银行低头道歉,但这只是表象。真正值得我们关注的,是我们每个人在这个“信息时代”中的位置。我们要用法律的武器保护自己,用理性的声音呼吁社会尊重个人隐私。只有这样,我们才能在这个高速发展的社会中,找到属于自己的那片“安全地带”。 所以,朋友们,下一次当你在银行或任何公共场所被问及“资金用途”时,别轻易妥协。或许,我们更应该用行动告诉那些“问路者”:你的问话,侵犯了我的底线,也挑战了我对公平与尊重的期待。毕竟,守住隐私的底线,就是守住尊严的底线。

![一男子去银行取钱,当场懵了[惊恐]他发现余额是7423元他取了7000后,发](http://image.uczzd.cn/17658145523470204578.jpg?id=0)