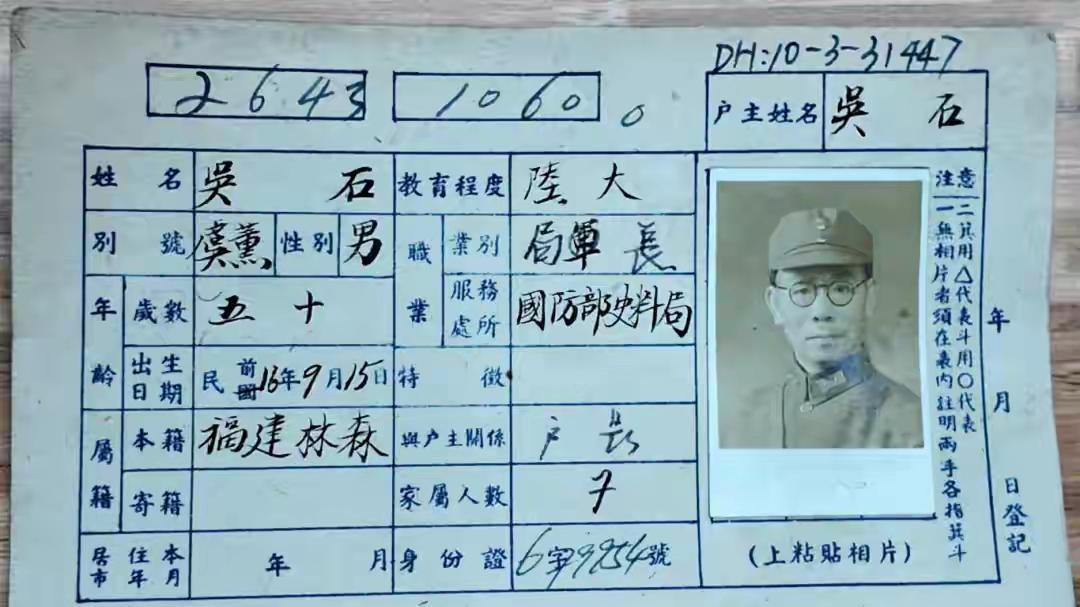

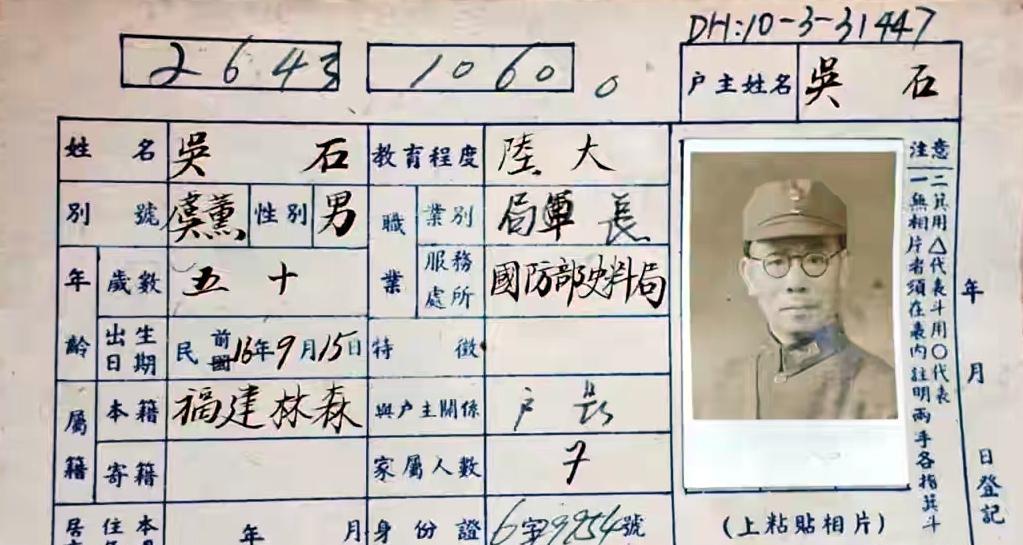

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的 “密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 他父亲是“密使一号”,他却在河南做了一辈子默默无闻的技术员,真正能扛住光环的人,往往把光环藏在心里。 吴韶成的一生,就是这种“藏”的典型,1949年父亲吴石带着妻子和幼子去台湾,把他留在大陆,临别时塞给他20美元和一张写着“有困难找何康”的字条。 那时没人知道,这个年轻人未来几十年会靠这两样东西支撑起自己的底气。 那张字条,他一辈子没拿去用过,只夹在书里。 有人说那是“通行证”,可在他眼里,那是“规矩”——能靠自己的,不去求人。 1950年,他在报纸上看到父亲被处决的消息,没嚎、没闹,只剪下那条讣告,夹进课本,从此再没提过,那张剪报后来成了他一辈子最重要的“家谱”,提醒自己干净做人、踏实过日子。 大学毕业后,他被分配到河南冶金系统,从最底层的技术员干起,风里来、雨里去,一步步做到省冶金厅总经济师。 有人笑他傻,说你报个“烈士之子”身份,升职加薪、评优入党都能快几步,他只笑笑:干活的事,不该拿家世垫底。 最难的,是“文革”那几年,有人翻出他父亲的履历,要给他扣上“国民党高官之子”的帽子,单位里有人劝他拿出烈士证明自保,他却摇头:那是给国家立的,不该拿来护我个人。 于是他被下放干重活,锄地、搬砖一样不落,但一句抱怨都没有。 后来政策恢复,组织通知他申报优待,他又拒绝,说自己能过,不该沾光。 1973年国家为吴石追认烈士,发下650元抚恤金,他当天就把钱全上交党费,有人说他倔,但他认定,“荣誉归国家,生活靠自己”。 那之后三十多年,他一直坚守这份分寸。 厂里评先进,他把名额让给家里有孩子上学的同事;纪录片想拍他,他摆手不干,说父亲的事已经写在史书里;社区请他讲“红色家风”,他只念父亲的家书,一句不提自己。 有人感叹:真沉得住气,可这份沉稳,从来不是刻意装出来的,而是刻在骨子里的底线。 吴韶成的低调,不只是性格,更像是一种修行,别人把烈士的荣誉挂在墙上,他把它藏进日常,单位建新厂区,他亲自跑工地、盯设备,衣袖上常年沾着铁屑。 谁都看得出他技术硬、脾气直,但没人知道他背后那层光环,他总说:“做事要让人信你,不是让人敬你,”这话后来成了年轻同事口中的“老吴金句”。 退休后,他依旧是那个不出风头的老人,社区谁家灯坏了、收音机不响了,找他就对了,他提着工具箱走街串巷,修完转身就走,从不多收一分钱。 有人后来才知道,他家那台旧收音机是他自己修的,用了二十多年,外壳都发黄了还舍不得换。 88岁那年,他做了一件让人红眼的事——把一辈子的积蓄和上千本藏书全捐给郑州大学,别人问他留点给孩子也好,他只说,留给他们的,是干净的名字。 那笔钱能买两套小房子,他却要求不挂牌、不留名,只让学校在书上写一句:吴石将军家属捐赠。 那些书静静躺在图书馆一角,扉页夹着他父亲的旧签名,偶尔有学生翻到,才拼凑出这段被掩在时间里的家史。 他的一生没有大场面,也没有惊天动地的故事,只有一条简单的信念——不让父亲蒙羞,别人炫耀的“出身”,他当成约束,别人争的“光环”,他当成分寸。 讲真的,他把烈士的名字,从牌匾上挪回了生活里,吴韶成没有继承父亲的战场,却继承了父亲的风骨——那种隐忍、那种干净、那种不求回报的沉稳。 如今他已离世多年,但那份克制、那份笃定,仍在人心里发着光,那张没用过的字条、那页泛黄的剪报、那批捐出的书,全成了他的注脚。 有人说他平凡,其实恰恰相反——他只是选择在平凡中,把英雄的意义活成日常。 他父亲在战场上舍命取义,他在生活里守心如初,一个以死成就信念,一个以静延续信念,吴石的“烈”,在吴韶成身上,变成了“稳”。 这稳,比光环更难;能扛得住名的人,才真配拥有名。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)