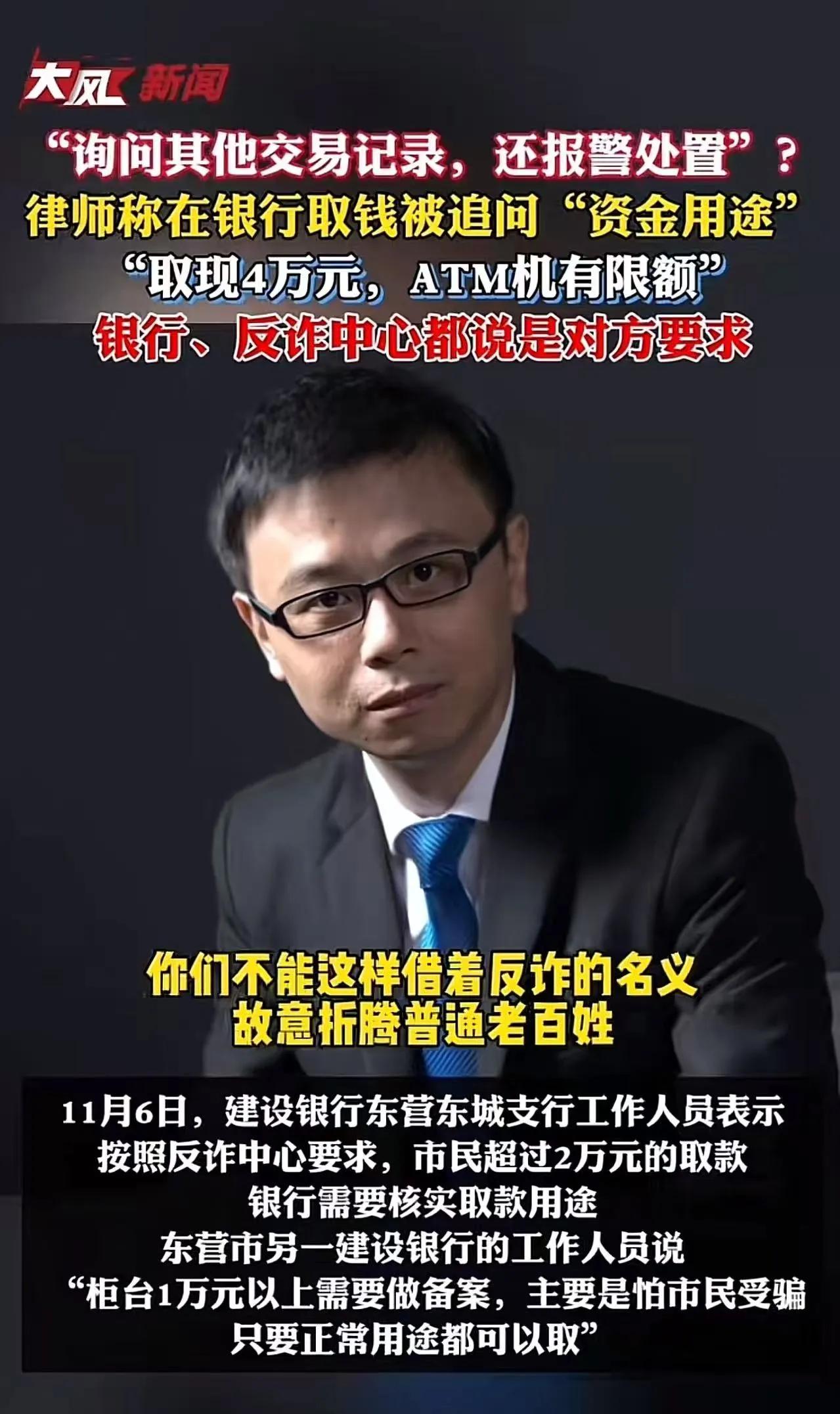

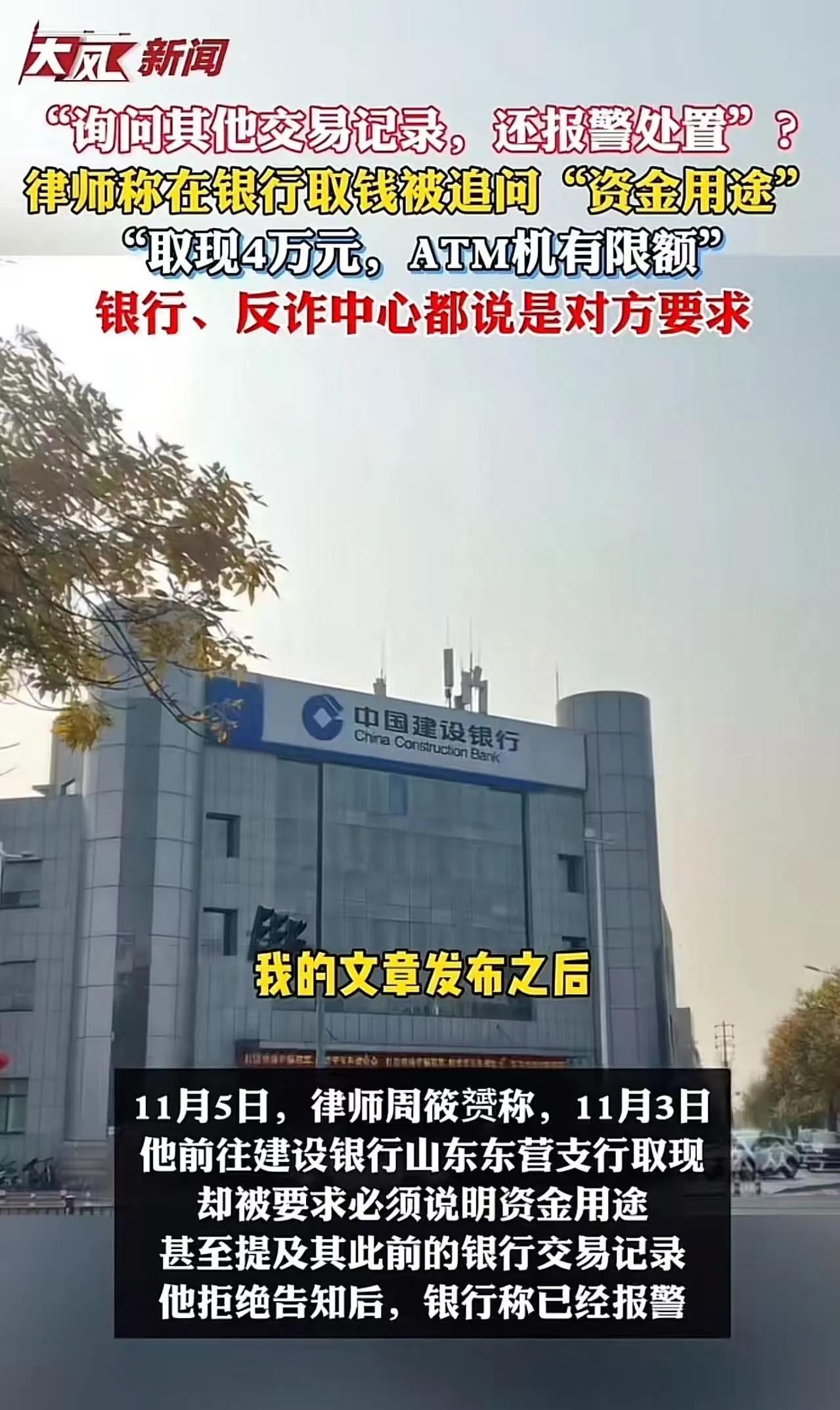

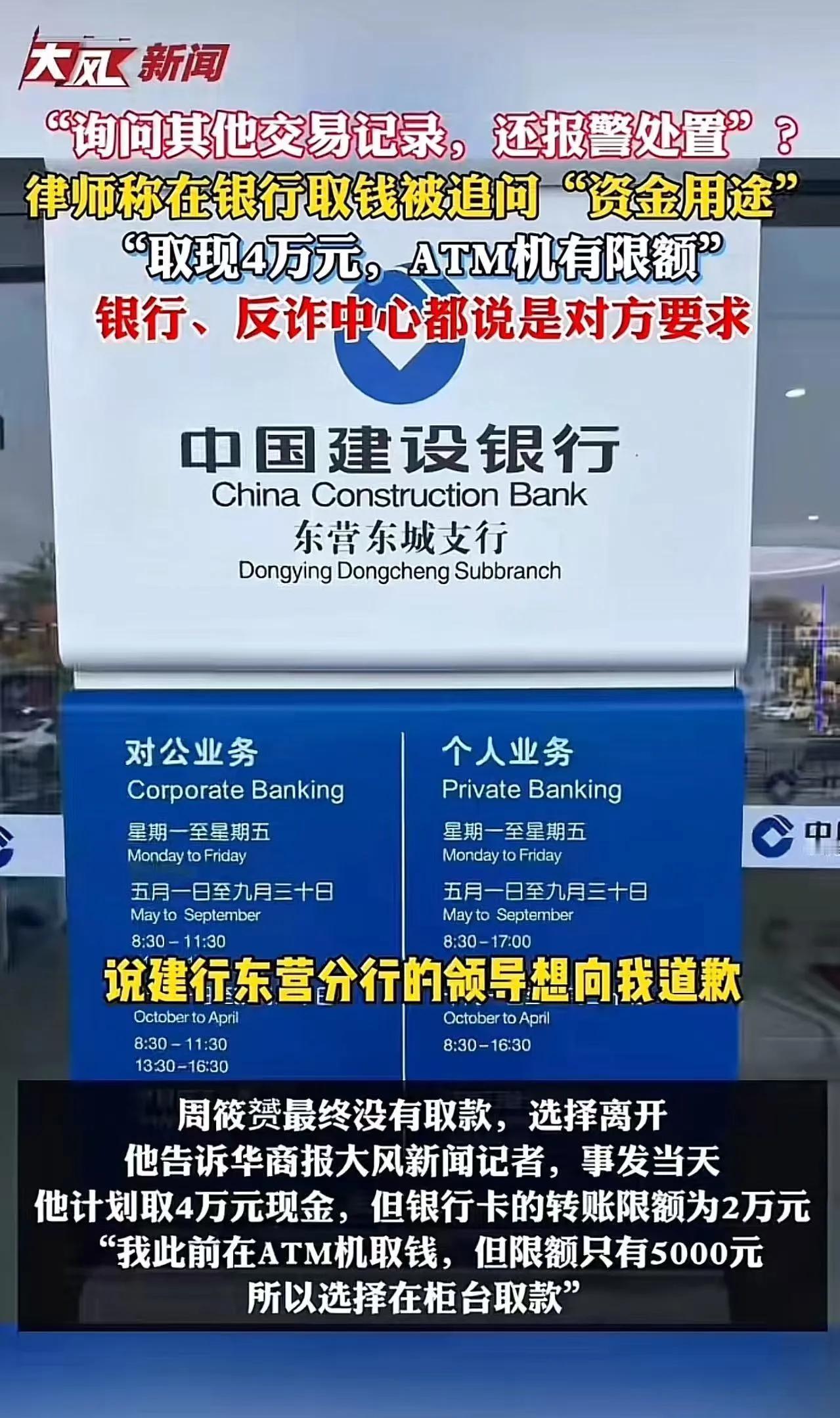

银行这次碰到硬茬了!山东东营,一位律师去银行取4万现金,本以为是一件再普通不过的事情,谁知道,却引发了一场“隐私之战”。银行工作人员追问“资金用途”,律师觉得这是在侵犯他的个人隐私,坚决拒绝告知,结果银行竟然报案处理。这一幕,像极了一场“隐私保护”与“金融监管”的激烈角力,也让人不禁发问:银行的“合理”追问,是否已经越界?而我们普通人,面对类似的场景,又该如何自处? 事情的起因看似简单:一名律师走进银行,准备取出4万现金。对于普通人来说,这可能只是日常生活中的一件小事,但在银行的系统里,却像是一场“风暴”的导火索。银行出于反洗钱、反恐怖融资的考虑,习惯性地追问资金用途。这本无可厚非,但问题在于,律师坚决不愿透露,理由也很充分——隐私权。毕竟,个人资金的用途,关系到每个人的基本隐私权利,何况这是律师职业的特殊身份。 然而,银行的回应却出乎意料:报案处理!这让人觉得不可思议。银行难道成了“执法者”吗?还是说,金融机构在追求合规的名义下,已经越过了合理界限?这背后折射出的是一个令人深思的社会现象:在“监管”与“隐私”之间,谁才是真正的“守门人”?而普通人又该如何在这场看似“理所当然”的监管中保护自己的权益? 更令人愤怒的是,事件曝光后,银行领导不得不低头道歉,但这“道歉”似乎只是权宜之计。律师本人表示,事情还远未结束。他认为,这不仅仅是一次个人权益的受侵害,更是一场“隐私权与金融监管”界限的争夺战。律师的发声点燃了公众的共鸣:我们每个人的隐私,究竟还剩下多少空间?在这个信息爆炸、监管日益严格的时代,个人的底线在哪里?难道我们要在“安全”与“隐私”之间,永远没有平衡点? 这个事件引发的讨论远不止于此。它折射出的是一个普遍的社会问题:在我们看似“受保护”的金融环境中,隐私权的边界究竟在哪里?银行的“追问”是否已经变成了“侵权”?而我们普通人,又该如何用法律武器捍卫自己的权益?这个问题,值得每一个人深思。 更令人感慨的是,律师的勇气与坚持。在这个“规则至上”的社会里,敢于站出来发声的人少之又少。很多人面对类似的“侵犯”,选择了忍让,选择了沉默。而这位律师,用行动告诉我们:保护隐私,不是奢望,而是每个人应有的权利。只有当我们敢于表达、敢于反抗,社会的规则才会变得更加公平合理。 这场“银行追问事件”,其实是一面镜子,映照出我们每个人内心深处的那份“隐私恐惧”。在这个信息高度透明、监管日益严格的时代,我们是否也在无形中放弃了自己的底线?我们又是否准备好,为了所谓的“安全”,牺牲掉自己最基本的隐私权? 或许,这次事件的意义,不仅仅在于一笔取款的争执,更在于唤醒我们每个人的意识:保护隐私,是每个人的权利;反对越界追问,是每个人应有的责任。只有当我们都站出来,为自己的权益发声,社会的公平正义才能更进一步。 这场“银行事件”,还远未结束。它提醒我们:在这个复杂的社会里,守住底线,是每个人的责任;坚持权益,是每个人的权利。让我们共同期待,有一天,隐私不再被轻易侵犯,金融的“安全”也能建立在尊重和信任之上。因为,只有尊重每个人的隐私,社会才能走得更远、更稳。 这是一个值得我们深思的故事,也是一场关于权利与责任的对话。你怎么看?你会如何应对类似的场景?留言告诉我,让我们一起,为更美好的社会努力!