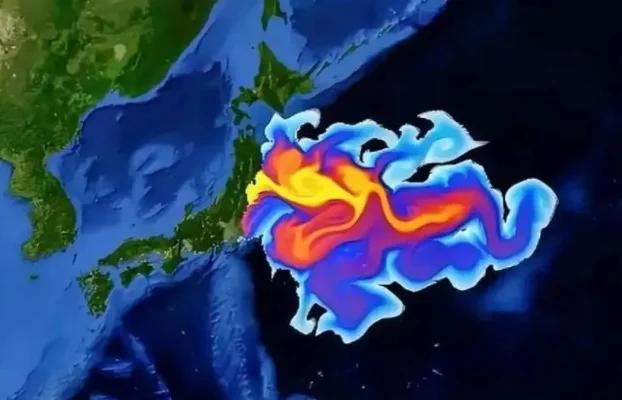

日本排放核水后,奇怪的事发生了:刚开始各国对其海鲜避之不及,如今2年过去,核水已污染很多海域,为何日本海鲜却不愁出口,大家也还在吃海鲜,难道日本另辟蹊径了? 日本海鲜能“逆袭”,全靠三招“歪脑筋”: 1. 政府撒钱“救场” 核污水一排,日本渔民先遭殃。东京市场的金枪鱼价格“哐当”跌了20%,北海道有贸易公司直接倒闭。 日本政府一拍脑袋,掏出上千亿日元补贴,岸田文雄首相还亲自上电视啃福岛生鱼片,想用“领导试毒”稳住人心。可国内市场就那么大,日本很快盯上了海外。 2. 玩“转口游戏”洗身份 没了中国市场,日本立马和越南、泰国等东南亚国家勾搭上。日本扇贝运到越南,贴个“越南制造”的标签,转身就卖给欧美。 这招“曲线出口”真管用:2024年美国从日本进口海鲜量暴涨22%,直接取代中国成了日本海鲜最大买家。 可风险也来了——2024年春天,中国台湾在秋刀鱼里检出放射性超标40倍,产地居然是日本熊本县! 3. 忽悠话术“洗白” 日本政府把核污水改口叫“处理水”,还天天引用国际原子能机构(IAEA)的报告,说放射性物质“比国际标准还低”。 可IAEA的检测数据大多是东京电力公司自己提供的,能信吗?科学家早就警告:氚、铯-137这些放射性元素半衰期几十年,现在检测达标,不代表以后没事! 日本海鲜能“混”到现在,全靠消费者和生产者之间的“信息差”: 检测标准太松:越南、墨西哥这些转口地,检测流程跟闹着玩似的,日本产品基本靠“自己说没事”就能出口。 消费者忘性大:时间一长,大家对核污水的恐慌就淡了。媒体再把“核废水”说成“处理水”,心理暗示一搞,很多人就不当回事了。 供应链太复杂:普通消费者哪知道海鲜是从哪来的?就算标签写着“越南制造”,也很难想到原料是日本的。 日本海鲜能“翻红”,说白了就是场高风险的赌博。政府补贴和转口贸易或许能撑住短期数据,但核污染的阴影始终没散: 2024年中国专家在福岛海域检测到“未超标”数据,可海洋污染是动态的,今天的“安全”不代表明天没事。 信任一旦崩了,就难再建:韩国2025年夏天还在抢盐,中国消费者买海鲜都盯着产地——这都是大家对海洋污染的担心。 要是真出了严重污染事件,日本海鲜的口碑就彻底完了。 全球都得担责:核污水排海不是日本自家的事,是对全球海洋生态的公然破坏。短期赚点钱,换不来长期的生态安全,更换不回国际社会的信任。 作为消费者,咱们可能没法完全避开风险,但至少能保持警惕:买海鲜时选有明确溯源信息的,支持国内严格的检测体系,用消费选择逼着市场透明化。 毕竟,在核污染面前,谁也别想“侥幸”。这场海鲜之战,还远没到结束的时候呢!