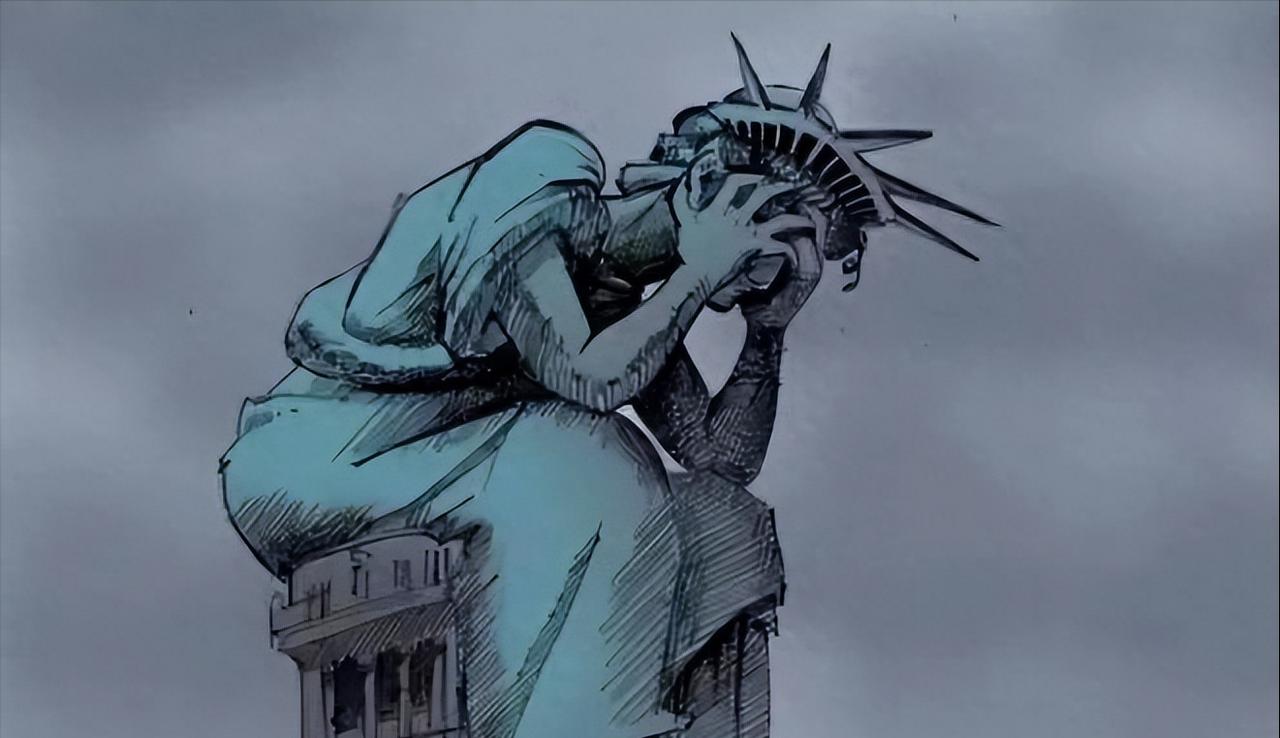

就在刚刚! 美国最高法院宣布了! 11月6号,美国最高法院结束了关于总统关税措施的听证会,财政部长贝森特、商务部长鲁特尼克和贸易代表格里尔都到场参与了这场备受关注的会议。 可能有人觉得这只是一场普通的听证会,殊不知背后牵扯的是上万亿美金的利益,还有美国两百多年来的三权分立制度根基。这场听证会的核心争议特别直白:总统到底有没有权力绕过国会,对几乎所有进口商品加征关税?表面看是贸易政策之争,本质上是行政权和立法权的“掰手腕”。 这场听证会的争议,简单来说,就是对美国宪法体系的一次考验。作为全球经济的头号大国,美国的政策动向对全球市场产生深远影响。尤其是像关税这种直接影响到消费者和生产者的政策,一旦由总统单方面决定,不仅会改变整个贸易格局,还可能在全球范围内引发连锁反应。试想一下,如果总统能随心所欲地通过行政命令改变关税,这不就意味着他的权力几乎可以无限扩展?国会作为代表民意、负责制定和调整法律的机构,难道就只能眼睁睁地看着总统决定一切吗? 其实,问题的关键并不在关税本身,而是在于行政权和立法权的边界在哪儿。美国宪法设计的初衷之一,就是要避免权力过于集中于单一机构或个人,以确保政府的各项决策能有更多的制衡和监督。总统作为行政部门的首脑,是否可以在没有国会的批准下,随意对外加税?这是一个典型的“权力边界”问题。简而言之,这场听证会不仅关乎贸易战的胜负,更关乎美国三权分立的运作和每一位公民的权利。 然而,这个问题从更深层次来看,也暴露出一个更为复杂的现实:在美国的政治体系中,立法权和行政权之间并非总是对立的,它们有时也是互相依存、相互合作的关系。以过去的许多总统为例,往往能够通过灵活运用行政权力,绕过国会的拖沓和僵化,迅速实施一些有利于国家发展的政策。比如特朗普时期的关税政策,虽然广受争议,但也为美国争取到了一些谈判筹码,促使了与中国和其他国家的贸易谈判有所进展。那么,在这种情况下,是否应该更多关注总统是否能够迅速作出反应,而不是固守宪法框架的局限? 说到这里,不得不提一个更为尖锐的问题:即使总统在关税上拥有一定的裁量权,这种权力的行使是否真的能做到合理、透明和公正?毕竟,这些关税最终还是会转嫁到普通消费者身上,而消费者并没有直接参与到政策制定中。美国经济的全球化和产业链的复杂性,也使得这项政策的实施效果并非那么容易预测。在这种情况下,单纯依赖行政权来推动关税政策,是否能够真正达到预期效果?还是说,实际上它更多地是一种政治手段,甚至可能带来更多的国际矛盾和国内冲突? 在面对这种“权力掰手腕”的局面时,我们不能只站在美国的立场来看待问题。全球经济已经变得如此紧密相连,每一个国家的决策都可能影响到其他国家的利益,甚至全球市场的稳定。所以,美国作为世界经济的一部分,其政策的每一个举动,都会在全球范围内引起连锁反应。例如,若美国对中国、欧洲等地区的商品加征关税,势必会导致其他国家采取反制措施,最终形成贸易壁垒和全球经济放缓的局面。 但是,从另一个角度来看,美国的做法也有其合理性。面对一个日益复杂的全球贸易体系,许多国家采取了类似的贸易保护主义政策。美国通过关税手段不仅是为了保护本国的生产和就业,还试图通过这种手段在国际谈判中获得更多的主动权。在这场经济竞争的“掰手腕”中,美国或许更愿意拿出行政权作为武器,以确保国家在全球市场中的优势地位。 当然,无论我们站在哪一方,最终的胜负都是由司法系统来裁定。最高法院的判决,将不仅仅是对总统权力的定义,更是对美国宪法精神的再一次检验。毕竟,法律并不是为了让某一方获得胜利,而是为了确保每个公民的基本权利不受侵犯。在三权分立的框架下,每个机构的角色都有其特殊性和重要性,正是这种制衡机制保证了美国的稳定与发展。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。美征收关税 美国新全面关税 美国全面关税 美国最新关税 美关税新政 美关税政策 美关税磋商