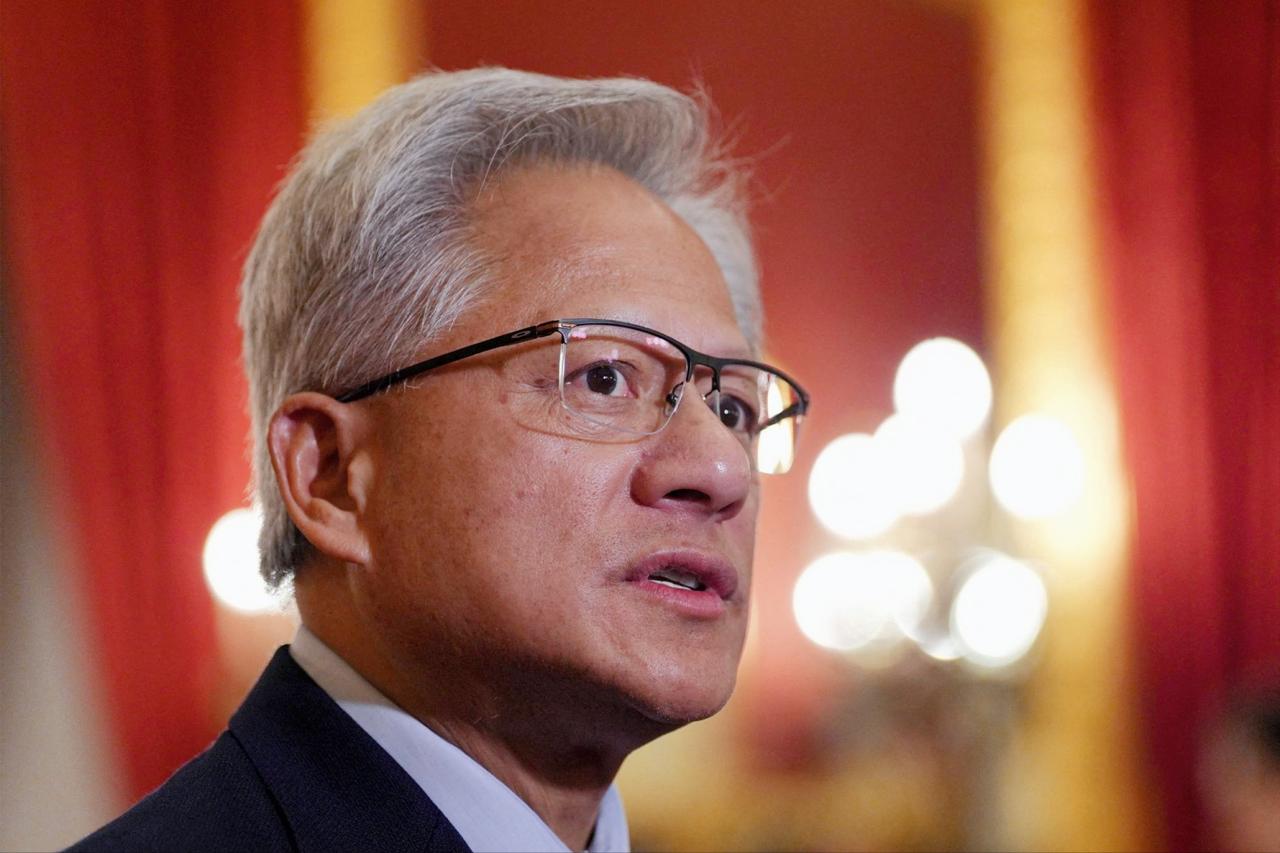

就在刚刚。 英伟达CEO宣布了。 2025年11月6日,英伟达CEO黄仁勋在英国《金融时报》举办的AI未来峰会上抛出了一个重磅判断:“中国将赢得人工智能竞赛。” 这位全球市值首位公司的掌门人直言不讳地指出,中国的优势在于更低的能源成本和更宽松的监管环境,相比之下,美国各州可能催生的“50条新规”和西方盛行的“犬儒主义”正在阻碍进步。 这番话瞬间引爆科技圈,毕竟黄仁勋手握全球AI芯片的核心话语权,他的判断绝非空穴来风,而是基于对全球AI产业格局的深度观察。作为常年扎根行业一线的大佬,他的表态更像是给全球AI竞争格局下了一剂清醒针。 中国的能源成本优势确实有政策支撑。国家发改委、能源局今年9月出台政策,推动人工智能与能源产业深度融合,部署了八大应用场景和37项重点任务,助力提升能源系统效率,间接降低了AI算力的运行成本。 中美AI模型的差距已经小到惊人。斯坦福2025年AI指数报告显示,两国顶级模型的性能差距从2023年的20%骤缩至0.3%,中国以DeepSeek为代表的模型更是强势崛起,和闭源巨头的差距仅1.7%。 中国的AI用户基础异常庞大。截至2025年6月,生成式AI用户规模达到5.15亿,半年就增长了2.66亿,普及率36.5%。更关键的是,超九成用户首选国产大模型,这为技术迭代提供了丰富的数据支撑。 中美在算力上呈现出不同的优势。美国凭借相当于3970万块H100芯片的算力占据全球一半份额,而中国则以230个人工智能集群的数量领跑世界,虽然单集群算力有待提升,但规模优势明显。 监管思路的差异影响着发展节奏。中国采用“边发展边规范”的方式,在管控风险的同时给创新留足空间;美国却陷入矛盾,表面对应用层宽松,实则对芯片等底层技术管得极严,反而限制了产业活力。 开源生态上中美形成双雄并立的格局。美国以37.4%的贡献度领先,中国则以18.7%位居第二,两国合计占据全球开源贡献的一半以上,只是美国在闭源技术上的垄断心态,反而制约了自身发展。 黄仁勋的担忧早有铺垫,他此前就警告美国AI模型对中国没有明显优势,还透露英伟达在华市场份额已降至0,失去世界最大市场对美国绝非好事。 这场AI竞赛还处在动态变化中,中国虽在用户规模、集群数量上领先,但高端芯片领域仍需突破。美国若不调整策略,现有优势可能逐渐缩小。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。